「知的資産経営報告書」って何?

簡単に言えば、自社が持つ「財務諸表には現れない強み」――ノウハウや技術、人材、信頼関係といった無形の資産(知的資産)を整理してまとめた報告書のことです。会社の経営理念や事業内容、歴史(沿革)、そしてそうした無形資産=知的資産をどのように活用しているか、将来どう活用するかまでを一冊にまとめて社内外に示すものです。中小企業にとっては、自社の“隠れた宝”を見える形にするツールといえます。

本記事では、この知的資産経営報告書を作成することによって得られるメリットを、親しみやすい言葉で解説します。「財務情報では伝わらない自社の強み=無形資産」を見える化することが、どんな良い変化を生むのか。資金調達や社員のモチベーションアップ、社内の一体感向上、採用活動の強化、そして事業承継の円滑化など、中小企業の経営に嬉しい効果を順番に見ていきましょう。

また、実際に作成した企業で起きた良い変化や活用シーンを事例風に紹介し、知的資産経営のイメージをつかんでいただきます。最後に、報告書の作成ステップや国・支援機関のサポート策についても触れます。

知的資産経営報告書とは?財務情報に表れない“強み”を見える化

知的資産とは?

まず知的資産とは何でしょうか?

一言でいうと企業の見えざる資産です。例えばその企業特有のノウハウや技術・技能、工夫や習慣、社員のチームワーク、経営理念、ブランド力、取引先や顧客との信頼関係、ネットワークなど、財務諸表では数値化できないけれど企業競争力の源泉となるものを指します。つまり「会社の強み」「魅力」のうち目に見えにくいものが知的資産です。これらは中小企業の成長を陰で支える宝物ですが、普段は経営者自身も意識していなかったり、社外から全く見えていなかったりします。

そこで登場するのが知的資産経営と知的資産経営報告書です。

知的資産経営と知的資産経営報告書

知的資産経営とは、自社が持つ知的資産をしっかり認識し、それを積極的に活用して業績アップや企業価値向上につなげる経営手法です。日本政府(経済産業省)も「知的資産経営ポータル」というサイトを運営するなど、中小企業にこの手法を推奨しています。

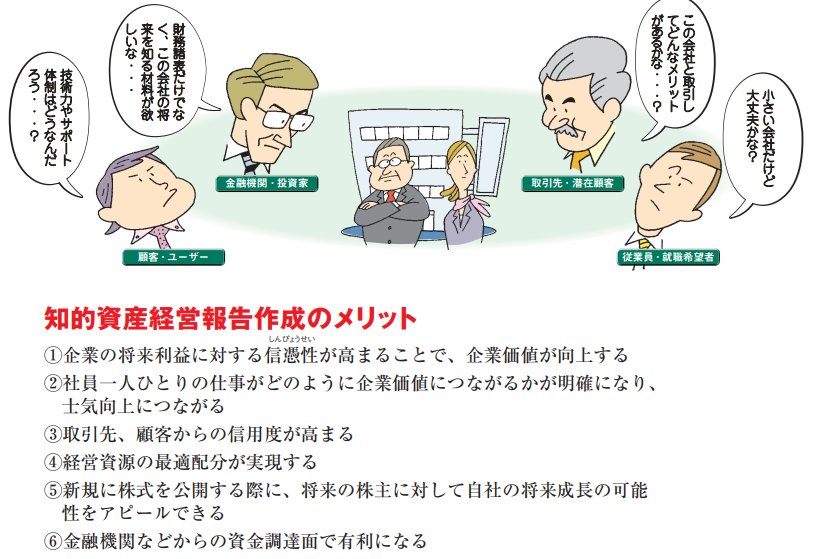

そして知的資産経営報告書は、その知的資産経営の内容を社内外に見える化するためのツールです。財務諸表だけでは十分に表現できない自社の無形の強みや、それを生かした経営ストーリーを文章や図でまとめ、ステークホルダー(取引先・金融機関・投資家・顧客・従業員・就職希望者など)に情報開示するものです。言い換えれば、「会社の現在と未来を語るレポート」です。過去〜現在の歩みと強み、そして現在〜将来に向けた価値創造の道筋を示し、読む人に自社の真の姿を理解してもらうことが目的になります。

この報告書には、会社の経営理念、事業概要、沿革(これまでの歩みと実績)、強みとなる技術力や人材といった差別化の源泉、今後の戦略やビジョンなどが盛り込まれます。まさに財務情報では伝わらない「自社の強み」を余すところなく言語化・体系化したものです。特に中小企業の場合、財務データに表れる数字以上に、こうした無形資産こそが競争力の要だったりします。

知的資産経営報告書を作成・開示することは、自社の潜在力や成長性をステークホルダーに知ってもらい、適正に評価してもらう絶好の機会となります。

中小企業にとってなぜ有効なのか?財務情報では伝わらない強みの重要性

財務情報だけでは伝わらない自社の強みを「見える化」

中小企業が知的資産経営報告書を作成すると良い、と言われる一番の理由は、財務情報だけでは伝わらない自社の強みを「見える化」できるからです。中小企業の多くは、大企業のように潤沢な資本や派手な設備があるわけではありません。しかし「実は業界トップクラスの職人技術を持っている」「創業以来培った独自のノウハウがある」「お客様との厚い信頼関係がある」といった持ち味がありますよね。

こうした強み=知的資産は、黙っていては周りに伝わりません。数字や目に見える形で示さないと、取引先も金融機関もその価値に気づけないのです。

知的資産経営報告書を通じてそうした“隠れた資産”の存在をアピールできれば、大きなビジネスチャンスにつながる可能性があります。中小企業が持つ独自の技術力やノウハウ、人材の魅力は、上手に訴求すれば強力な差別化要因になります。知的資産の可視化こそが、競争優位を築くカギなのです。

金融機関の事業性評価融資

さらに近年、金融機関の融資姿勢も「財務データや担保に過度に依存しないで事業内容や将来性を見る」という方向に変わりつつあります(※この新しい評価の考え方を「事業性評価」といいます)。金融庁も銀行に対し「企業の無形の強みや成長可能性を適切に評価して融資判断を行うように」と促しており、実際に各地の銀行で事業性評価の取り組みが始まっています。

知的資産経営報告書は、まさに事業性評価に必要な情報を提供するツールとして相性抜群です。財務諸表の数字だけでは見えない会社の将来性や持ち味を示すことで、銀行などから正当に評価されやすくなります。こうした背景から、「知的資産経営報告書を開示している中小企業は、先進的で積極的な経営姿勢の企業として高く評価される」という声もあります。一歩先を行く中小企業として信用力が増すわけですね。

要するに、中小企業にとって知的資産経営報告書は「自社の強みを再発見し、社内外に発信するための武器」なのです。財務情報では伝えきれない無形資産を見える化することで、社内では強みに対する共通認識が生まれ、社外には自社の魅力が伝わりやすくなります。その結果、多方面で様々な良い効果が期待できるのです。

次章では具体的なメリットを見ていきましょう。

知的資産経営報告書を作成する主なメリット

知的資産経営報告書を作って自社の強みを見える化すると、どんな良いことが起きるのでしょうか?中小企業の事例でよく聞かれる主なメリットをまとめました。

資金調達が有利になる(金融機関からの評価向上)

知的資産経営報告書を作成すると、金融機関や投資家などからの信頼性が向上し、資金調達が有利になります。

財務諸表だけでは伝わらなかった将来の利益見通しに対する説得力が増すため、企業の将来性を正しく評価してもらえるからです。実際に、報告書によって企業の将来価値に確信が持てれば、「この会社は成長しそうだ」と金融機関の見る目が変わり、融資を引き出しやすくなるでしょう。特に普段あまり情報開示の機会がない中小企業・ベンチャー企業にとっては、自社の潜在力や成長性を銀行に示す絶好の材料になります。最近では銀行による事業性評価でも重視されるポイントです。

また、報告書を通じて取引先や顧客にも自社の良さが伝わることで、経営全般の信用度アップにもつながります。例えば「実はこんな技術力がある会社だったのか」「こんな理念で事業に取り組んでいる会社なら信頼できる」といった評価が得られれば、新規の受注や業務提携の話が舞い込む可能性も高まります。中小企業では社名が知られていないだけで優れた強みを持つ会社も多いですよね。報告書は社外へのアピールツールにもなるため、結果的に資金だけでなく新たなビジネス機会の獲得にも寄与します。

従業員のモチベーション向上と社内の一体感

報告書作成のプロセスや完成した内容は、社員のモチベーションアップにも効果を発揮します。

社員が自社の強みや知的資産経営の内容を正しく認識できるようになり、「自分の仕事が会社の将来価値にどう貢献しているのか」が明確に意識できるようになるためです。自分たちの普段の業務が会社の成長につながっていると分かれば、社員の士気は自然と高まりますよね。「うちの会社にはこんな誇れる強みがあるんだ!」と再認識することで誇りとやる気が生まれるわけです。

さらに、知的資産経営報告書を作る過程では、社員同士が集まって自社の業務プロセスや強みの洗い出しについて議論します。この社内ディスカッション自体が貴重な機会となり、部署を超えた意見交換や情報共有が活発化して組織の活性化につながります。普段は忙しくてゆっくり話すことがない社員同士でも、「我が社の強みって何だろう?」と語り合う中で社内の一体感が生まれるのです。

経営者から見ても、社員が自社の強みを理解し納得してくれれば、ベクトルを合わせて一丸となって戦えるようになります。実際に「報告書作成後、社内に一体感が出てきた」「社員の会社への帰属意識が高まった」といった声は多くの企業で聞かれます。

採用活動にも効果絶大!人材確保・育成の強化

採用面でも知的資産経営報告書は力を発揮します。人材不足が叫ばれる昨今、中小企業にとって優秀な人材の確保は大きな課題ですよね。知的資産経営報告書があれば、求職者に対して自社の強みや魅力をわかりやすくアピールできるため、結果的に採用競争力が高まります。

就職希望者に「この会社にはこんな無形の強みがある」「将来こういうビジョンで成長しようとしている」と具体的に伝われば、企業の将来性や社風に共感して入社を決める人も増えるでしょう。実際に報告書公開後、採用ページに掲載して会社の理念や強みを開示することで、「御社の考え方に惹かれました!」という応募者が増えたケースもあるようです(社長の想いが見える化されている点がポイントですね)。

また、採用後の新人研修や人材育成ツールとしても活用できます。社員ハンドブック代わりに報告書を読んでもらえれば、社長の想いや経営理念、会社が目指す方向性、これまでの歩みなどを新人でも一目で理解できます。いわば会社の教科書として機能し、理念浸透や社員教育に役立つのです。それによって新入社員の立ち上がりもスムーズになり、会社への理解が深まって早期戦力化につながるでしょう。

報告書作成は人材育成の強化という副次的な効果ももたらすのです。

経営資源の最適配分と戦略の明確化

知的資産経営報告書を作るプロセスそのものが、経営戦略の見直しと経営資源の最適配分にも寄与します。

自社の強み(知的資産)を洗い出して整理する中で、「本当に注力すべきものは何か」「伸ばすべき強みはどれか」がクリアになります。その結果、限られた人材・資金といった経営資源を、自社固有の価値創造の方法に集中投資しやすくなるのです。言い換えれば、報告書作成によって自社のUSP(独自の強み)が明確化されるため、今後の経営判断の軸がぶれにくくなります。

「自社が伸ばすべき強みと補うべき弱みがはっきりした」「経営者自身の頭の中が整理されて戦略が立てやすくなった」という声もあります。経営陣にとっても気づきの機会になるわけですね。

このように企業内部で知的資産への理解が深まれば、新規事業の検討時などにも役立ちます。「我が社ならではの強みを生かせるのはどの領域か?」といった議論が活発になり、将来の方向性を定める指針にもなります。実際、報告書をきっかけに中期経営計画を練り直したり、強みをベースに新サービスを開発した企業もあります。「棚卸し」を通じて経営の舵取りが上手くなるのも見逃せないメリットです。

事業承継がスムーズに進む

中小企業にとって頭の痛い事業承継にも、知的資産経営報告書は効果を発揮します。

現経営者の頭の中にあるノウハウや信念、社内に蓄積された無形資産が報告書という形で整理・言語化されるため、次世代の後継者にそれらを引き継ぎやすくなるのです。例えば、社長が長年培ってきた経営哲学やお得意先との信頼関係、熟練社員の暗黙知なども、報告書にまとめておけば後継者が学ぶことができます。「会社の強みや歴史が一冊にまとまっているので、後継ぎに渡したら理解が深まった」という声もあるほどです。

さらに、報告書作成を後継者と一緒に行うのも有効です。後継予定者が中心となって自社の知的資産を洗い出し、経営陣や社員と議論しながらまとめるプロセス自体が最高の後継者教育になります。現社長と次期社長が二人三脚で報告書を作れば、互いの考えを深く話し合う機会にもなり、経営ビジョンのすり合わせができます。

その結果、代替わり後の経営方針が共有され、経営のバトンタッチが円滑に行われるでしょう。知的資産経営報告書は「会社の過去・現在・未来」を一貫して示すものなので、親から子への事業の引継ぎツールとしても最適なのです。

以上のように、知的資産経営報告書には様々なメリットがあります。まとめると:

- 資金調達力アップ: 財務情報だけでは伝わらない強みを示すことで銀行などからの評価が向上し、融資交渉が有利になる。

- 社内活性化: 社員が自社の強みを再認識してモチベーションが上がり、部署間のコミュニケーションも活発化して組織に一体感が生まれる。

- 採用・人材育成強化: 自社の魅力を見える化することで優秀な人材の採用につながり、報告書自体が社員教育ツールとなって新人の理解促進や定着にも効果がある。

- 経営戦略の明確化: 自社の強み・弱みが把握でき、経営資源配分の最適化や戦略立案の精度向上につながる。

- 新規顧客開拓・信用力向上: 取引先や顧客に対して自社の良さをアピールできる営業ツールとなり、新たな販路開拓や協力関係構築に寄与する。

- 事業承継の円滑化: 無形資産の見える化によって後継者への引き継ぎがスムーズになり、現経営者と次期経営者の認識ギャップを埋める役割を果たす。

中小企業の経営課題をまんべんなくサポートしてくれる心強い効果ばかりですね。

それでは、実際に知的資産経営報告書を作成した企業ではどのような良い変化があったのか、いくつか具体例を見てみましょう。

作成してみたらこう変わった!知的資産経営報告書の活用シーン【事例】

知的資産経営報告書を実際に作成・活用した中小企業では、さまざまな良い変化が報告されています。ここでは典型的な活用シーンをいくつかご紹介します(架空の事例ですが、多くの企業で共通して聞かれるエピソードです)。

- 金融機関との対話がスムーズに

地方の製造業A社では、業績こそ安定していたものの財務指標だけではアピール材料に乏しく、銀行から十分な評価を得られていませんでした。そこで自社の技術力や人材力など無形資産をまとめた報告書を準備し、融資交渉の場で提示したところ、銀行側の見る目が一変。報告書により「将来価値に対する確度」が高まったことで企業の信頼度が上がり、結果として融資条件の改善や追加融資の実現につながりました。

担当者から「御社の強みがよく理解できました。ぜひ支援させてください」と言われたそうです。財務データでは測れない部分も含めて事業性評価してもらえた好例ですね。 - 社員のやる気と結束力がアップ

サービス業B社では、報告書作成プロジェクトを通じて社員が部署横断で集まり、自社の強みについて徹底的に話し合いました。その結果、「普段当たり前だと思っていたノウハウが実は会社の武器だと気付いた!」など社内から次々と強みの再発見があり、社員たちの会社に対する誇りが高まったそうです。

報告書完成後には「自分たちの仕事が会社の将来につながっている実感が湧いた」「社長の想いを共有できて一体感が生まれた」と社員の士気が大きく向上。今では社内に掲げた報告書のビジョンを合言葉に、全社員が一丸となって日々の業務に取り組んでいます。 - 採用ツールとして大活躍

IT企業C社では、自社の知的資産経営報告書をリクルーティングサイトや会社説明会で採用パンフレット代わりに活用しました。報告書には会社のミッションや強み、将来戦略、人材育成方針まで網羅されているため、就職活動中の学生たちにも「どんな会社か」がダイレクトに伝わります。

その結果、「御社の価値観に共感しました」という応募者が増え、採用内定率が向上しました。入社後もその報告書を新人研修で読み込んでもらうことで、早い段階から会社の理念を理解し戦力化してもらっています。まさに人材採用・育成ツールとしてフル活用している事例です。 - 新規顧客の獲得に成功

製造業D社は、新規取引を始める際の営業ツールとして知的資産経営報告書を活用しました。「知らない企業といきなり取引する会社はない。まず自社の良さを知ってもらう必要がある」という考えから、飛び込み営業の際に自社の報告書を持参し、相手に読んでもらったのです。そこにはD社の独自技術や品質へのこだわり、お客様対応力などが具体的に書かれていたため、初対面の相手にも強い印象を与えることができました。

その結果、「こんな強みがある会社なら取引してみよう」と信用を得て、新規顧客との契約獲得に成功しました。会社案内+αの説得力を持つツールとして営業現場で役立ったケースです。 - 事業承継の不安を解消

老舗企業E社では、先代社長から息子さんへの事業承継に際して、知的資産経営報告書を一緒に作成しました。先代の経営哲学やお得意様との信頼関係、従業員の技術力などをリストアップし、親子で何度も議論しながらまとめ上げたのです。

完成した報告書は会社の歴史教科書さながらの内容で、息子さん(後継者)は「この一冊で父の想いと会社の全体像が理解できた」と大変心強く感じたそうです。さらに作成プロセスで親子の対話が増え、「今後の経営方針もしっかり擦り合わせできたので、自信を持って事業を引き継げる」とのこと。報告書があったおかげで周囲の社員への共有もスムーズに進み、社内の不安も少なく円満な世代交代を実現できました。

いかがでしょうか?これらの事例からも、知的資産経営報告書が社内外への良い波及効果を生んでいる様子がお分かりいただけると思います。「うちの会社でも同じような効果が得られそうだ」と感じられたのではないでしょうか。

では次に「具体的にどうやって作るの?」という点について、難しくない作成ステップやコツを押さえておきましょう。

初めてでも大丈夫!知的資産経営報告書の作成ステップとポイント

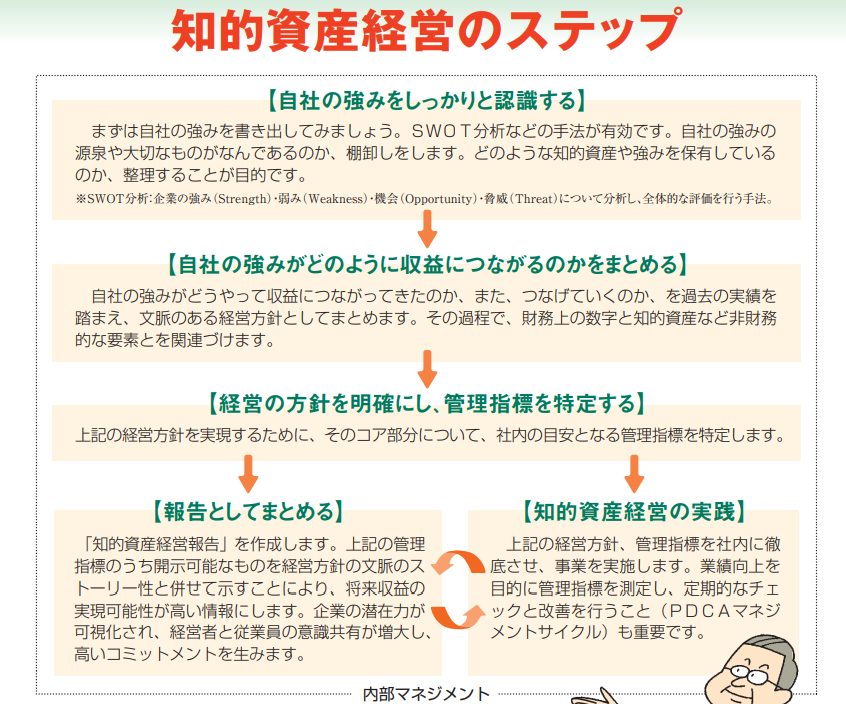

「メリットが大きいのは分かったけど、実際どうやって作ればいいの?」と不安に思う方もご安心ください。知的資産経営報告書の作成手順は、大まかにいえば以下のステップに沿って進めればOKです。

- 自社の強み・弱みの洗い出し(内部と外部の分析)

まずは社内外の現状分析です。経営陣や主要メンバーが集まってブレストしてみましょう。

「なぜお客様は当社を選んでくれるのか?」「当社はなぜ今まで事業を続けてこられたのか?」「会社の強みを金融機関や取引先にどう伝えているか?」「社員は自社の強みを本当に理解しているか?」――こんな問いを立てて、自社の強み・魅力要素を箇条書きしてみるのです。あわせて弱みや課題、機会(チャンス)や脅威もリストアップできると理想的です(いわゆるSWOT分析ですね)。

この作業を通じて、自社の無形資産には何があるのか、全体像をつかみます。 - 強みが生み出す価値の整理

次に、洗い出した強み(知的資産)が「どう事業の成果(売上や顧客満足)につながっているか」を整理します。

例えば「高い技術力」が強みなら、それによって「製品の品質向上⇒顧客の信頼獲得⇒リピーター増加」という価値の連鎖が生まれているかもしれません。このように強みと価値創造のプロセスをひも付けてみましょう。強みが単なる宝の持ち腐れになっていないか、逆に活かし切れていない強みは何か、といった気づきも得られるはずです。 - 現状の知的資産を整理(見える化)

続いて、自社が現在保有している知的資産の具体像をまとめます。ステップ1で洗い出した内容をさらに深掘りし、「人材」「技術」「社内制度」「ブランド・信用力」「ネットワーク」などカテゴリごとに見える化しましょう。

ここで重要なのは、数字や事例を交えて具体的に書き出すことです。ただ「ノウハウがある」ではなく「○○のノウハウ(例:独自開発した工程管理システム)がある」といった具合です。写真や図表も使えるとなお良いですね。この整理によって「自社の無形資産目録」が完成します。 - 将来の戦略と必要な知的資産を検討

次に、今後5年・10年を見据えた経営戦略や事業計画と、それを実現するために強化・獲得すべき知的資産を考えます。例えば「海外展開するなら英語人材を増やす必要がある」「新製品開発には新たな技術ノウハウが要る」といった具合に、将来に向けたビジョンと知的資産のギャップを埋めるプランを描きます。

ここは経営者の腕の見せ所ですが、ステップ1〜3で自社の強み・弱みがはっきりしているので、現実的かつ無理のない戦略を立てやすくなっているはずです。今ある自社の資産に合わせて等身大の戦略を描くことがポイントです。 - 報告書としてまとめる

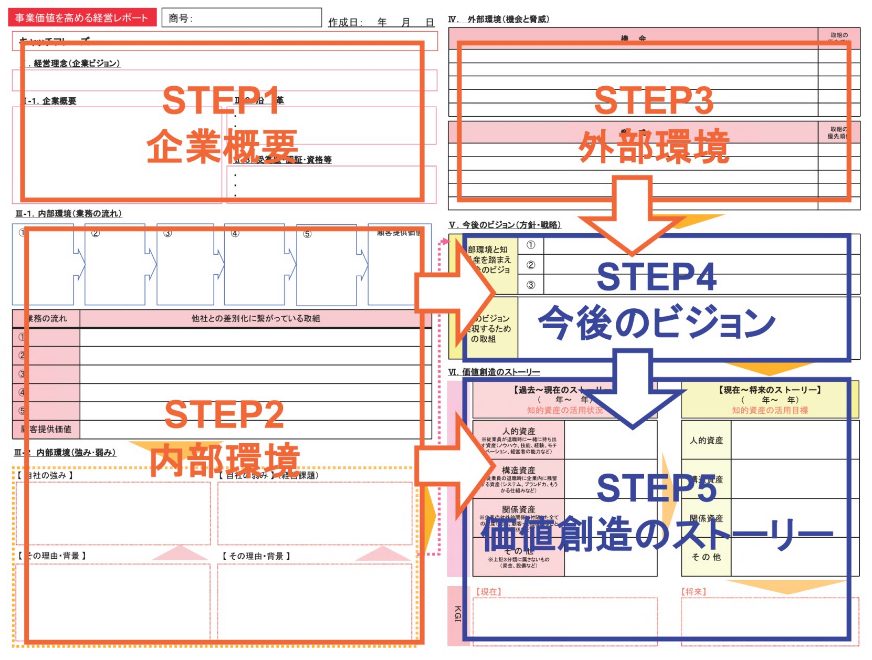

最後に、上記の内容を一つの報告書ドキュメントにまとめ上げます。構成としては、「経営理念」「事業概要」「沿革」「強み(知的資産)の一覧とそれらが生む価値」「今後の経営戦略と必要な知的資産」「補足資料(財務ハイライトや組織図等)」といった流れが一般的です。文章だけでなく図解や写真も織り交ぜ、読み手(ステークホルダー)にとって理解しやすい工夫をしましょう。

完成した報告書は、社内向けにはPDF配布したり掲示したり、社外向けにはホームページや説明資料として開示するなど、様々に活用できます。

いかがでしょうか?ステップだけ書くと少し大変そうに見えるかもしれませんが、決して専門家しか作れないものではありません。実際、「他社を真似して形式だけ整えるより、自社の言葉で綴ることが大切」と言われています。難解な表現やデザインよりも、自社らしさを大事にしましょう。

例えば、自社の強みを社員が納得できる形で表現できれば、それだけで成功と言えます。ですからあまり身構えず、まずはできる範囲で書き出してみるのがおすすめです。

作成のコツ・ポイント

- 最初は箇条書きでOK

いきなり綺麗な冊子にしようとせず、まずは強みやエピソードを箇条書きで書き出すことから始めましょう。ブレインストーミング的に書いているうちに全体像が見えてきます。 - 客観的な視点を意識

自画自賛になりすぎず、第三者から見て「なるほど」と思ってもらえる内容か意識しましょう。身近な取引先や支援機関の担当者などにドラフトを読んでもらい、フィードバックをもらうのも有効です。 - 専門家のサポートも活用

自社だけでまとめるのが難しい場合、行政書士や中小企業診断士など知的資産経営の支援専門家に相談するのも一つの手です。第三者の俯瞰的視点で強みを引き出してくれるので、質の高い報告書に仕上がりやすくなります。最近は各都道府県のよろず支援拠点などでもアドバイスを受けられます。 - 自社の言葉で、等身大に

他社の報告書を参考にするのは良いですが、内容まで真似する必要はありません。自社に合った形で、自社の社風にフィットする表現を心がけましょう。「背伸びしすぎず、ありのままを書いたら結果的に評価が上がった」という例もあります。 - テンプレートを活用

後述しますが、公的機関から提供されているひな形やテンプレートがあります。PowerPoint形式のフォーマットもありますので、文章を書くのが苦手でも項目に沿って埋めていけば形になります。ぜひ積極的に活用しましょう。

ポイントを押さえれば、決して「作れないほど難しいものではない」と感じていただけたのではないでしょうか。実際、経営者ご自身が「これは難しくない、やってみる価値がある」と思えるかが第一歩です。

幸い、国や各種支援機関も中小企業の知的資産経営報告書作成を後押しする体制を整えています。最後にそうしたサポート情報をご紹介します。

国や支援機関のサポートを活用しよう!テンプレートもあります

知的資産経営の有用性は国も認めており、中小企業への支援策がいくつか用意されています。

経済産業省は公式に「知的資産経営報告書」を普及推進しており、前述の知的資産経営ポータルサイトでは作成・開示方法や企業事例が詳しく解説されています。例えば、同ポータルでは実際に報告書を作成・開示した中小企業の報告書PDFが多数公開されており(○○株式会社 知的資産経営報告書〇年版…といった形で閲覧可能)、自社で作る際の参考にできます。他社の事例を見ると「なるほど、こう書けばいいのか」と具体的なイメージが湧きますので、一度覗いてみると良いでしょう。

また、独立行政法人の中小企業基盤整備機構(中小機構)では、知的資産経営報告書を手軽に作成するためのマニュアルやテンプレートを提供しています。たとえば『事業価値を高める経営レポート(知的資産経営報告書)作成マニュアル』というガイドブックが公開されており、A3用紙1枚で知的資産経営報告書のエッセンスをまとめられる簡易フォーマットも用意されています。このフォーマットには「自社を一言で表すキャッチフレーズ」を書く欄があるなど、初めての人でも取り組みやすい工夫がされています。中小機構のサイトからPowerPoint形式でダウンロードできますので、ぜひ活用してみてください。テンプレートに沿って埋めるだけでも、立派な概要版報告書が作れます。

「うちの会社に知的資産なんて大したものはないよ…」と謙遜する社長さんも多いですが、前述のようにどの中小企業にも必ず何らかの無形の強みは存在しています。それに気づき、磨きをかけ、しっかり言語化して伝えることが経営力強化につながります。知的資産経営報告書は、そのための第一歩です。

最後になりますが、知的資産経営報告書を作成し活用することはゴールではなくスタートです。一度作って終わりではなく、事業環境の変化や成長に応じて内容を更新し続けることで、ステークホルダーからの信頼感はますます高まります。報告書作成の経験を重ねるほど洗練され、社内の知的資産も強化されていく好循環が生まれるでしょう。ぜひこの機会に、自社の「見えざる宝」にスポットを当ててみてください。それが会社の未来を切り拓く大きな力になるはずです。あなたの会社ならではの知的資産経営で、さらなる飛躍を目指しましょう!