なぜ“見えない資産”を整理する必要があるのか

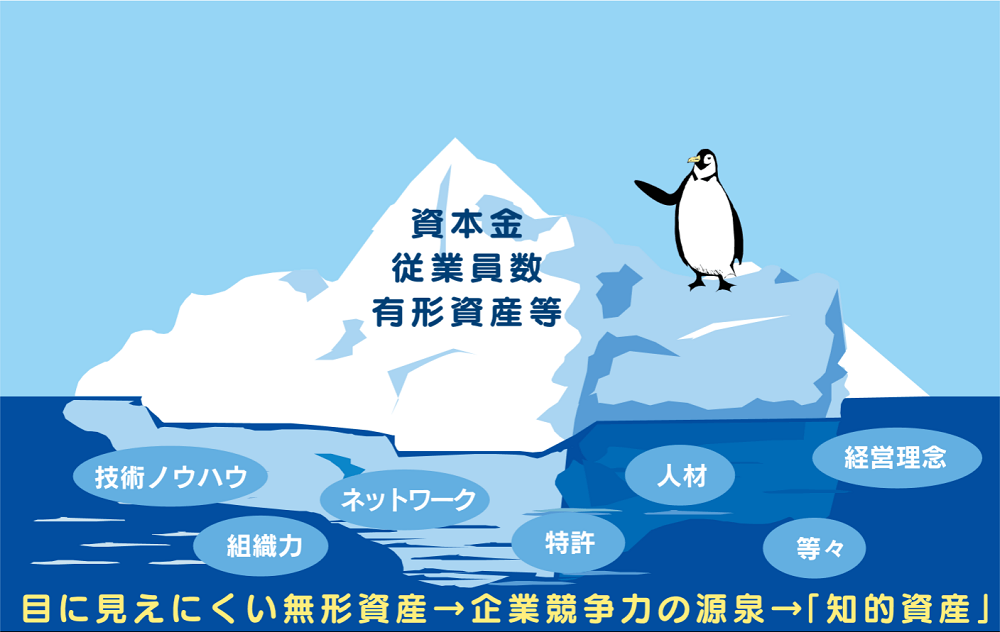

中小企業を含め、企業には財務諸表に現れない「見えない資産」が存在します。例えば、社員のスキルやノウハウ、取引先との信頼関係、独自の技術、ブランド力など、形のないけれど会社の価値を支えるものです。こうした目に見えない資産は知的資産(無形資産)と呼ばれ、人材(ヒト)、技術、組織力、顧客ネットワーク、ブランド力など様々なものを含み、まさに企業の競争力の源泉となっています。

しかし、こうした強みは目に見えないがゆえに見過ごされがちです。社内では当たり前になりすぎて、その価値に気づかないことも少なくありません。せっかくの強みも見えないままだと“宝の持ち腐れ”になってしまい、とてももったいないのです。

そこで、見えない資産を整理して「見える化」することが重要になります。知的資産を認識・活用することで、企業収益の基盤である自社固有の強みを把握でき、経営改善や困難の打開につながるヒントを得られます。特に人手や資金に限りがある中小企業では、この“見えない資産”の活かし方が成長のカギを握ると言えるでしょう。

3つの箱(人的資産・構造資産・関係資産)のわかりやすい説明

では、この見えない資産=知的資産にはどんな種類があるのでしょうか?実は、知的資産は大きく「人的資産」「構造資産」「関係資産」の3つの箱(カテゴリー)に整理することができます。

人的資産

人的資産は、経営者や従業員 individual 個人に備わった知識・技能・経験などの資産です。従業員が持つノウハウや技術、業界知識、人脈、リーダーシップなど、その人に宿る能力や財産が含まれます。社員が退職すると一緒に会社の外へ持ち出されてしまう資産のことで、従業員個々人に紐づくスキルや知見を指します。

中小企業では社長やベテラン社員などヒトの力量に会社の成果が大きく左右される傾向が強く、会社の規模が小さいほど人的資産が際立ちます。その分、特定の人に頼りきりだと、その人が引退・退職した際に業務が立ち行かなくなるリスクも抱えています。人的資産は企業の原動力ですが、一方で特定の人に依存しすぎると脆さもある点に注意が必要です。

構造資産

構造資産は、組織の構造(しくみ)として社内に蓄積された資産です。従業員が辞めても組織の仕組みとして会社に残るノウハウや仕組み、知的財産などが該当します。例えば、業務マニュアル、社内教育制度、ITシステム、技術のデータベース、特許権や商標権といった知的財産権などが構造資産にあたります。また、その会社に根付いた経営理念や企業文化、ブランド力なども広い意味で構造資産と言えるでしょう。

強い構造資産を持つ企業は、カリスマ創業者が交代しても事業が衰退しにくく、世代を超えて事業を継続できる土台ができます。実際、創業100年以上続く老舗企業の背景には、社内に受け継がれた理念や文化、仕組みといった構造資産の存在があると指摘されています。構造資産は中堅・大企業ほど整備されている傾向がありますが、本来は中小企業こそ備えておくことが重要な知的資産です。属人的なやり方から「誰がやっても回る仕組み」への転換がなされていれば、社長や職人が代わっても企業として利益を生み続けることが可能になり、長期的な成長と事業承継の円滑化につながります。

関係資産

関係資産は、企業と社外との関係にまつわる資産です。顧客・取引先・ビジネスパートナー・金融機関・地域社会などとの信用やつながりといった、対外的な関係性に付随するすべての資産を指します。例えば、顧客からの厚い信頼や高い顧客満足度、長年取引がある仕入先との安定した関係、地元で培った評判やネットワークなどは、目には見えませんが重要な関係資産です。新規顧客を紹介してもらえるほど顧客との絆が強かったり、取引金融機関との信頼関係によって資金繰りで融通が利いたりするなら、それは立派な強みと言えるでしょう。

このように、人的資産・構造資産・関係資産の3つが企業の「見えない強み」を形作っています。知的資産は財務指標には表れないものの、各企業固有の強み・魅力そのものであり、企業収益を支える土台です。言い換えれば、規模の大小に関わらずどんな企業にも必ず存在する「隠れた宝」だということです。

それぞれの箱をどう棚卸し・活用するか

自社の知的資産の全体像を理解したら、次はそれぞれの資産を棚卸し(洗い出し)し、どう活用するかを考えてみましょう。棚卸しは経営者一人で行うよりも、ぜひ従業員を交えて行ってください。社員全員で自社の強みを話し合うことで一体感が生まれ、経営者だけでは気がつかなかったアイデアが出てくることも期待できます。実際、自社に残った知的資産を活かすことで、新製品開発や新規顧客の開拓の糸口が見つかったケースもあります。

- 人的資産

まず、会社のヒトに関する強みを洗い出します。社員一人ひとりが持っている資格・スキルや経験、ノウハウを書き出してみましょう。また、経営者自身の強み(業界での知名度やリーダーシップなど)も重要な人的資産です。

棚卸しの結果、特定の人にしかできない業務が多い場合は要注意です。その人が不在でも業務が回るよう、マニュアル化や業務の分担など対策を検討しましょう。逆に「この技術はうちの○○さんにしかできない」といった独自の強みが見えたら、それを武器として前面に打ち出すこともできます。

人的資産を活かすポイントは、人をコストではなく資本(財産)と捉える発想です。社員への教育や研修など成長への投資を惜しまず、働きがいを高めることで、人材はますます価値ある資産に育っていきます。 - 構造資産

続いて、会社に蓄積された仕組みやノウハウを棚卸しします。自社にどんなマニュアル、規程、ITシステム、データベース、特許などがあるかリストアップしてください。それらが十分に活用されているかも点検しましょう。

例えば、せっかくマニュアルを作っても現場で形骸化していないか、保有する特許やノウハウを活かした商品開発ができているか、といった具合です。もし社内の暗黙知(属人的な知識)が多いようなら、これをマニュアル化・システム化することが構造資産の充実につながります。小さな会社でも、業務手順書を整備したり情報共有ツールを導入したりすることで、組織としての強みに変えることが可能です。

構造資産を整備・活用するポイントは、ノウハウの見える化と標準化です。属人的だった業務を仕組みに落とし込み、誰が担当しても一定の成果が出せるようにしておくことで、事業の再現性と持続性が高まります。そうすることで次世代への事業承継も円滑になるでしょう。 - 関係資産

最後に、会社を取り巻く関係を棚卸ししましょう。主要顧客、仕入先、協力会社、金融機関などを書き出し、それぞれとの関係性を評価します。特に強い信頼関係が築けている先はどこか、逆に関係が希薄な部分はないかを洗い出します。

また、名刺ファイルや顧客データベースに眠っている“休眠”状態のリストも見直してみましょう。例えば、過去の顧客リストは貴重な資産です。しばらく取引が途絶えているお客様にも改めてアプローチしてみれば、新たな受注につながる可能性があります。また、長年の取引先に対して普段から信頼を積み重ねておくことで、いざという時に助け合える関係を築けます。

関係資産を活用するポイントは、相手目線で考え、こちらからも与えることです。取引先や顧客に貢献する姿勢で接すれば、結果としてさらに強い絆が生まれ、紹介や協力といった好循環が期待できます。

自社の強みを言語化して、資金調達や人材育成につなげるステップ

ここまでで洗い出した自社の強み(知的資産)は、言語化して見える化することでさらに活用の幅が広がります。例えば、社内外向けに「自社の知的資産リスト」や「知的資産レポート」を作成してみましょう。社員同士で議論しながら強みを整理・文書化することで、自社独自の強みが改めて明確になります。

出来上がったレポートは社内の経営ツールになるのはもちろん、社外に開示して自社への理解や協力を得る手段にもなります。実際に中小企業が知的資産経営報告書という形で自社の強みを発信し、経営力強化につなげる取り組みも増えてきています。

言語化された自社の強みは、さまざまな場面で役立ちます。

まず、金融機関や投資家への説明では、決算書に現れない無形の強みを示すことで信用力が増し、融資など資金調達が有利になります。

また、社員や求職者に自社の魅力を伝えるツールにもなります。例えば、知的資産報告書を新入社員研修に活用すれば、社長の想いや会社のビジョン・沿革を効果的に共有でき、人材育成・定着に役立てることができます。

このように強みを「見える化」して伝えることで、金融機関からの信頼が高まり、社員の会社への誇りも高まるなど、多くの好循環が生まれるとされています。

知的資産経営を始めるための実践ガイド

では、実際に知的資産経営(知的資産を意識的に活用する経営)に取り組むには何から始めれば良いでしょうか。ここでは中小企業が実践しやすいステップを紹介します。

- 知的資産の棚卸し

まずは自社の知的資産を漏れなく洗い出します。人的・構造・関係の3分類に沿って、自社の強みになっている要素を書き出しましょう。

ポイントは社員も交えて議論することです。付箋やホワイトボードを使ってブレインストーミングすると、思いがけない強みが見つかることもあります。 - 強みの再認識・共有

洗い出した要素を整理し、「自社の強み」と言えるものは何か見極めます。同時に、経営者と社員でその認識を共有しましょう。「うちの会社の強みは○○だ」と全員が共通認識を持てる状態が理想です。 - 強化すべき課題の特定

挙がった知的資産の中で、逆に不足しているものや弱みになっている部分も見えてくるはずです。それらは今後強化すべき課題として整理します。

例えば「技術力は高いがそれを仕組みに落とせていない」「顧客との関係は強いが新規開拓が弱い」といったポイントです。 - 知的資産活用戦略の立案

自社の強み・弱みが明確になったら、それを踏まえて経営戦略や具体的なアクションプランに落とし込みます。強みはより伸ばし、弱みは補完する施策を検討しましょう。

例えば、人材の強みを伸ばすために社内研修制度を導入する、属人的なノウハウを共有データベースにして構造資産を強化する、良好な取引先との関係を活かして新商品を共同開発する、休眠顧客への働きかけで販路を広げる……など、自社の状況に合わせた具体策を計画します。 - 見える化と発信

自社の知的資産を社内外に発信しましょう。先述のように知的資産報告書の形にまとめておくと、決算書に現れない自社の良さや取り組みを伝える説明資料として金融機関や取引先への強力なアピールになります。

また、社内報やホームページで自社の強みを紹介したり、社員に共有したりして、会社全体で「見えない資産」を意識する文化を醸成しましょう。 - 定期的な見直し

知的資産は時とともに変化します。定期的に棚卸しと戦略の見直しを行い、常に自社の強みをアップデートしてください。

経営環境の変化に伴い、新たに生まれる知的資産もあれば、陳腐化してしまう資産もあります。継続的に見直すことで、常に自社の強みを最大限活用できる状態を維持できます。

なお、知的資産経営の導入に自社だけで取り組むのが難しい場合は、専門家の力を借りるのも有効です。

経済産業省による公式の解説書や実践マニュアルも公開されていますので、そうした公的な資料や専門家の知見も活用しながら、自社の知的資産経営を進めてみてください。

まとめ:中小企業の未来は“見えない資産”の活かし方次第

財務諸表には現れない「見えない資産」である知的資産こそが、中小企業の未来を握るカギです。

ヒトの技術・経験、組織に蓄積されたノウハウ、取引先との信頼関係――これらは全て、他社には真似できない貴社ならではの強みと言えます。そして、その強みを活かせるかどうかが、これからの厳しい経営環境で生き残り、成長していけるかを左右するでしょう。

見えない資産をしっかり「見える化」して磨き上げ、戦略的に活用する知的資産経営を、ぜひ今日から始めてみてください。自社の中に眠る宝を最大限に活かすことが、貴社の未来を切り拓く大きな原動力になるはずです。