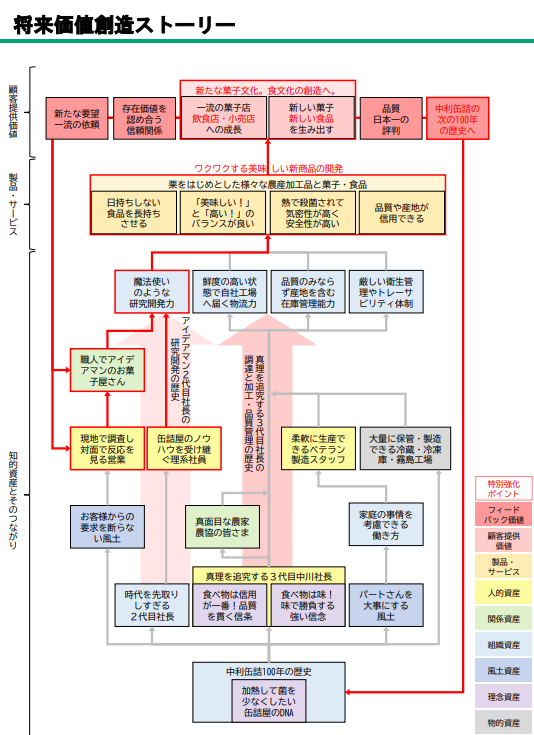

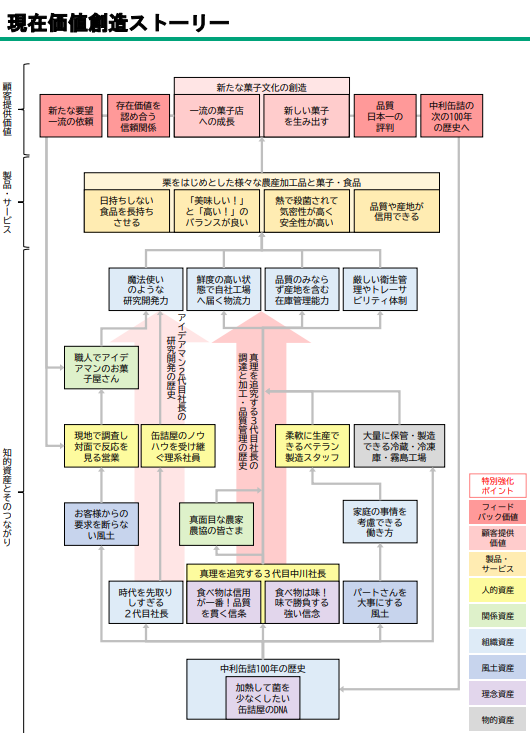

創業100年を迎えた中利缶詰株式会社(京都の老舗食品メーカー)は、自社の強みである無形資産=知的資産をフル活用することで長年にわたり価値創造を続けています。

本記事では、中利缶詰の2025年版知的資産経営報告書をもとに、同社の知的資産を「人的資産」「組織資産(※組織的な仕組みや物的資産を含む)」「関係資産」の3つに分類し、それぞれがどのように価値創造につながっているかを詳しく分析します。中利缶詰の実例から、従業員数30名以下の中小企業経営者でも活用できるヒントを読み取ってみましょう。

参考資料

- 中利缶詰株式会社『2025年 知的資産経営報告書』ほか (※本文中で適宜出典として引用)

- 経済産業省「知的資産経営の開示ガイドライン」(2005年)

知的資産経営とは何か?

まず前提として「知的資産経営」の概念を簡単に押さえておきます。

知的資産とは財務諸表に載らない無形の経営資源であり、企業の競争力の源泉となるものです。例えば「人材(社員の技能や経験)」「技術やノウハウ」「組織力」「ブランド」そして「顧客・仕入先とのネットワーク(信頼関係)」などが該当します。知的資産経営は、これら目に見えない資産を積極的に把握・活用し、自社の価値創造ストーリーを社内外に示す経営手法です。中利缶詰もまさにこの知的資産経営に取り組んでおり、報告書の中で自社の強みを3つの資産カテゴリーに整理しています。

以下では、中利缶詰の知的資産を人的資産・組織資産・関係資産の3分類ごとに掘り下げ、それぞれの資産がどのように同社の価値創造(新商品の開発、品質向上、信頼確保、安定経営など)につながっているのか、その具体的な事例を紹介します。

人的資産の活用による価値創造

人的資産とは企業の「人」に関わる資産、すなわち社員や経営者の知識・技能・経験・ノウハウや創造力などを指します。中利缶詰では、社員一人ひとりの能力や社長のリーダーシップが大きな強みとなり、長年の技術革新や安定供給に貢献してきました。小さな組織であっても、人材の力を引き出し活用することが企業の成長につながる好例と言えるでしょう。では具体的に中利缶詰の人的資産活用の事例を見てみます。

- 現地に赴き顧客ニーズをつかむ営業力

… 中利缶詰の営業担当者は全国各地の市場に自ら足を運び、売れ行きを現地調査して顧客の生の反応を直接確かめるスタイルを貫いています。数字上のデータだけでは見えない消費者ニーズを対面で拾い上げることで、一年に一度しか収穫できない農産物を扱う事業特性上、需要予測の精度を高めているのです。

収穫後に需要を誤れば過剰在庫や供給不足に直結しかねないため、現場の生の情報収集は欠かせません。このような営業スタイルが安定した製品供給と確実な市場展開を支える原動力になっています。

小規模企業でも、自ら顧客の声を聞きに行く姿勢は十分に真似できるポイントです。身近な顧客のニーズを丹念に拾い上げれば、過剰な在庫を抱えたり機会損失を出したりせずにすみ、限られた経営資源を有効活用できるでしょう。 - 伝統のノウハウと科学で新価値を生む研究開発チーム

… 中利缶詰の研究開発室には、二代目社長から受け継いだ「新しいものを生み出すDNA」を持つ技術者たちがいます。彼ら理系社員は缶詰屋として培ったノウハウに科学的視点を融合し、常識では実現が難しい革新的な加工技術や保存方法を次々に生み出してきました。

例えば、半年以上柔らかさを保つ餅入りぜんざい缶詰を開発したり、素材の風味を損なわず長期保存を可能にする技術を編み出すなど、顧客の無茶な要望にも「できない」と言わず果敢に挑戦しています。こうした魔法使いのような研究開発力が、商品の品質向上と新商品開発の両面で同社を支えているのです。

伝統的な技術を守りながら新しい価値を生み続ける――この姿勢こそ中利缶詰の研究開発チームの使命であり、強みと言えます。中小企業でも、現場の知恵や職人技に最新の科学的アプローチを組み合わせれば、自社ならではの新商品やサービスを生み出せる可能性があります。 - 多品種生産を支える熟練の製造スタッフ

… 製造現場を仕切るのは、30年以上の経験を持つベテランスタッフたちです。彼らは長年培った勘と技術を活かしつつ、機械設備に頼りすぎずあえて手作業にこだわることで、小回りの利く柔軟な生産体制を築いてきました。手作業だからこそ可能な細やかな調整のおかげで、多様な製品への対応や特殊な製造工程にも柔軟に応えられ、高品質な仕上がりを実現しています。

実際、新商品の試作や少量多品種の生産にも迅速に対応できるため、同社のチャレンジ精神を形にする重要な役割を果たしています。熟練者による経験に裏打ちされた確かな技術と対応力は、安定した品質と供給を支える大きな強みとなっています。中小企業ではベテラン社員が担う役割も大きいでしょう。蓄積したノウハウをチームで共有し、少量生産やカスタマイズ生産にも対応できる柔軟性を持つことが競争力につながります。 - 挑戦と品質にこだわるリーダーシップ

… 人的資産には経営者の資質も含まれます。中利缶詰では歴代社長のリーダーシップが社風や戦略にも表れており、企業発展の原動力となりました。特に印象的なのは二代目・三代目社長の対照的な強みです。

二代目社長(中村宣博氏)は「時代を先取りしすぎる」ほど先見性のあるアイデアマンで、常識にとらわれない発想で次々と新しいことに挑戦しました。周囲がまだ必要性を感じていない時期に市場に先駆けた商品を開発したこともあり、その大胆な発想と行動力のおかげで会社の技術力が飛躍し、今日の研究開発の礎が築かれたのです。もちろん先を行きすぎて当時は理解されないこともありましたが、そのビジョンは社員たちに受け継がれ、現在も新たな価値創造への挑戦として息づいています。

一方、現社長である三代目(中川貴由氏)は「食べ物は信用が一番」「味が命」という信念を貫き、品質第一の経営に取り組んできました。富士通でシステム開発に携わった経歴を活かし、就任後は社内の曖昧だったルールを明文化して業務の標準化を推進し、非効率を排除する組織改革を断行しています。さらに食品企業として不可欠な衛生管理やトレーサビリティ(追跡可能性)体制の強化にも着手し、安全で信頼できる製品づくりの仕組みを徹底しています。

このように経営トップのリーダーシップが社員の意識や社内体制を方向付け、結果として技術力向上や品質保証の文化を育んでいるのです。小さな会社ほど、トップの理念や判断が組織全体に大きな影響を及ぼします。自社のリーダーが示すビジョンや価値観を人的資産として再認識し、それを社員と共有して一体感を持って取り組むことが、長期的な価値創造には不可欠と言えるでしょう。

組織資産の強化事例:仕組み・文化が生む競争力

組織資産とは、企業内に蓄積された仕組みや文化、技術、知的財産、業務プロセス、さらには工場や設備といった有形資産も含めて、組織として保有する経営資源のことです。中利缶詰は小規模ながらも独自の組織的な強みを数多く築き、それが競合他社には真似できない競争力となっています。

ここでは中利缶詰の組織資産の具体的事例をいくつか挙げ、それぞれがどんな価値を生み出しているかを解説します。

- “魔法のような”開発力を支える社内体制

… 前述の研究開発チームの活躍は人的資産の側面がありますが、それを可能にしている組織としての開発体制も大きな財産です。同社には「お客様の無茶な要望にもまず挑戦してみる」という文化が根付いており、他社では実現困難と思われることにも社を挙げて取り組める風土があります。

この「断らない風土」は二代目社長の代から「他社が断るような要望こそ挑戦する価値がある」という信念のもと培われ、社員にも浸透しました。その結果、餅入り缶詰のような前例の少ない商品も世に送り出すことができています。

さらに、中利缶詰では全工程を細かく調整できる全手動の製造ラインをあえて維持しており、機械化しすぎない柔軟な生産設備もこの挑戦を後押しする強みです。手作業中心のラインは、細部の改良や試作を繰り返すには最適であり、まさに組織的な技術開発力を下支えしています。このような組織ぐるみの開発力こそが「魔法使い」と称される所以であり、新しい価値を創造し続ける源泉となっています。 - 徹底した物流管理と鮮度保持の仕組み

… 原材料となる農産物の鮮度を落とさず工場に届ける物流力も、中利缶詰の重要な組織資産です。特に栗などデリケートな素材は、収穫から加工までの時間が品質を左右するためスピードが命です。同社では朝収穫された栗をその日のうちに農家から宅配便で集荷し、迅速に工場へ運び込む体制を築きました。必要に応じて自社トラックで直接農家から運ぶこともあり、素材ごとに最適な物流・保管方法を工夫しています。

こうした徹底した物流管理のおかげで、素材本来の美味しさを最大限に活かしながら安定供給と高品質な製品づくりが可能になっています。中小企業では物流まで手が回らないことも多いですが、自社の商品特性に合わせて調達~加工リードタイムを短縮する工夫は模索できるでしょう。

例えば地元の原料を使うなら産地に近い加工拠点を設ける、輸送手段を見直す等、スピードアップの仕組みづくりが品質と顧客満足につながります。 - 厳格な品質管理・トレーサビリティ体制

… 品質保証の仕組みも組織資産の要です。中利缶詰では、単に在庫数量を管理するだけでなく「いつ・どこで収穫された農産物か」まで正確に把握する高度な在庫管理・トレーサビリティを実現しています。農産物は産地によって風味や品質が異なるため、この情報を管理することで素材の特性に合わせた最適な加工が可能になります。

さらに産地情報の開示は消費者に安心感を与え、企業の信頼性向上にも直結します。実際、国産農産物が減少し希少資源化する中、確実に産地を管理することは自社の信用を守る生命線となっています。こうした背景から同社は厳密なトレーサビリティ体制を整備し、適切な保管・在庫管理を徹底しています。

さらに農家や農協との密な連携のもと品質維持と安定供給を実現しており、組織横断で品質を守る文化が根付いているのです。中小企業でも、自社なりの品質基準を定め仕入先と共有したり、ロット管理を徹底したりすることで信頼性を高めることができます。たとえ規模が小さくても、品質に妥協しない姿勢と仕組み作りは顧客からの信頼を得る大きな武器になります。 - 働きやすさを支える企業文化

… 組織資産にはハードな仕組みだけでなく社内文化や働き方の工夫も含まれます。中利缶詰では従業員の定着と能力発揮を促す柔軟な職場環境づくりにも取り組んでいます。

その一例がパートスタッフを大事にする風土です。前述の通り30年以上勤めるベテランパートも多く在籍しており、会社は彼らの知見を戦力として尊重しています。報告書によれば「パートさんを大事にする風土」のもと、家庭の事情に配慮した柔軟な働き方を可能にし、結果的に長期勤続による熟練度向上と製品の種類拡大につながっているとのことです(※該当部分の具体的記述は省略)。

また、社内には「どうすれば実現できるか」を考える文化が根付き、難題にもまず挑戦するポジティブな姿勢が共有されています。このような企業文化は組織風土という無形資産であり、社員のモチベーションや創意工夫を引き出す源泉です。小さな企業こそアットホームな良さを活かし、社員が働きやすく力を発揮できる環境を整えることで、生産性や定着率の向上ひいては業績向上に結び付けることができるでしょう。 - 先を見据えた設備投資と技術基盤

… 中利缶詰は必要とあらば設備など物的資産への投資も惜しみません。その代表例が宮崎県の霧島工場に導入した大規模な冷蔵・冷凍設備です。収穫期に一度に入荷する大量の栗などを最適な状態で保管し、計画的に製造するため、同社は120坪の冷凍庫と130坪の冷蔵庫を完備しました。鮮度を維持したまま保管し、需要に応じて一年中安定生産できるようになったことで、品質の安定化と生産効率向上に大きく寄与しています。

この思い切った設備投資を決断したのも、当時の二代目社長の先見性でした。冷蔵設備を導入した結果、収穫直後の原料を適切に管理できるようになり、わずか1年後には同社独自の高品質甘栗「極軟栗(きょくなんぐり)」の開発へとつながっています。つまり、将来を見据えた設備投資が新商品の柱を生む契機になったのです。こうして築かれた生産・衛生管理の強固な基盤は現在も高品質な製品提供を支え続けています。

中小企業の場合、大規模な投資は難しいかもしれませんが、自社の強みに直結する設備には思い切って資源を投入する判断も必要です。それが競争優位を生み、中長期的な成長エンジンとなり得ます。

以上、組織資産の事例を見てきました。

中利缶詰はこれら組織的な仕組み・文化・設備を進化させ続けてきたからこそ、時代の変化や幾多の困難を乗り越えながら100年企業として生き残ってきたのです。言い換えれば、技術力・品質管理・調達の仕組みといった組織資産を発展させ続けたことこそが長寿企業の秘訣だったと報告書は述べています。小さな会社でも、自社なりの強みを生む仕組みを工夫し、時代に合わせて改善を続けることで、持続的な価値創造が可能になるでしょう。

関係資産とは?信頼関係がもたらす価値

関係資産とは、企業が利害関係者との間に築いた信頼関係やネットワークに関する資産です。「人脈」「取引先との長年の付き合い」「顧客からの信頼」「地域社会との絆」などが該当し、企業の評判やブランドと深く結びつく重要な無形資産となります。中利缶詰の事例から、関係資産がどのように新たなビジネスや安定経営につながっているのかを見てみましょう。

- 高品質を追求する顧客とのパートナーシップ

… 中利缶詰には、同社の商品力を信頼し高く評価する一流の菓子店や食品メーカーが取引先として存在します。その代表格が「職人肌でアイデアマンのお菓子屋さん」です。

ある洋菓子店の菓子職人たちは、中利缶詰が製造するモンブランケーキ用の栗ペーストの品質を絶賛し、「このペーストでなければダメだ」と評するほど高く評価しました。一度コスト削減のため他社素材に切り替えた店も、出来上がりの味の違いを痛感して元の素材(中利缶詰の栗ペースト)に戻すケースが多かったといいます。このように妥協を許さない一流の顧客からの要望に応え続けることで、中利缶詰は単なる原材料供給者を超えた商品開発パートナーとして認められるようになりました。

事実、高い要求に応える中で培われた開発力は将来的に新規事業の柱になる可能性を秘めています。このエピソードは、顧客との強固な信頼関係が企業にイノベーションの機会と発展をもたらす好例です。中小企業でも、少数でも熱烈なファンやヘビーユーザーとなる顧客を掴めば、その声をヒントに新商品を開発したり共同開発したりすることで、新たな市場を切り開けるでしょう。大口顧客の要望に真摯に向き合い続ける姿勢が、結果として他社にはない独自の強みを育てるのです。 - 生産現場を支える農家・農協との協働

… 原材料供給先との関係も関係資産の重要な要素です。中利缶詰では質の高い農産物を安定的に仕入れるために、全国の農家や農業協同組合(農協)との強い連携関係を築いてきました。農作物の収穫量は天候などに左右され増産も容易でないため、信頼できる農家と二人三脚で計画的に栽培してもらう必要があります。

同社は長年にわたり契約農家や農協の人々と協力し、品質基準の策定や勉強会を開いて栽培技術向上に取り組んできました。例えば宮崎県えびの市では、中利缶詰が働きかけることで栗農家がゼロから99軒に増えたという実績があります。このように地域の生産者を育成し産地そのものを創り出す試みは、農家と加工業者が共存共栄する仕組みを生み出すうえで欠かせません。安定して良質な農産物を仕入れられれば農家の収入も確保でき、双方にとって持続可能な関係となります。

中小企業においても、仕入先や協力会社とwin-winの関係を築くことが重要です。原料供給者や製造委託先などと情報共有しながら品質改善や新商品の共同開発に取り組めば、自社単独では難しい課題もクリアできるでしょう。中利缶詰のようにパートナーの成長を自社の成長と捉える視点は、持続的発展のカギと言えます。 - 100年企業のブランドと信用力

… 関係資産の集大成とも言えるのが、企業が長年培ってきたブランド力や業界内外での信用です。中利缶詰は1925年の創業以来、「筍の水煮缶詰」に始まり幾多の困難を乗り越えて100年の歴史を築いてきました。その過程で積み上げた取引先や顧客からの信頼は何物にも代えがたい資産です。

報告書によれば、二代目社長の代に研究開発の基盤が築かれ(魔法のような開発力が社内に息づく)、三代目社長の代に調達・加工の仕組みが大きく進化し、厳格なトレーサビリティ体制や衛生管理の強化によって企業基盤がさらに盤石になったといいます。こうして各時代に知的資産を磨き上げ進化させてきたことこそが中利缶詰が一世紀にわたり事業を継続できた理由だと総括されています。

その結果生まれた同社のブランドは、「安心・安全でおいしい食品を提供し続けてきた会社」という評価となって市場に定着しています。長年の顧客(京都の老舗問屋など)との絆や、地元社会からの信頼も中利缶詰の強固な支えでしょう(創業当初から京都の大手食品問屋と取引があり、戦前には農林省の賞を受賞するなど高い評価を得ていた歴史もあります)。中小企業でも、たとえ知名度が高くなくともニッチな分野でコツコツ積み上げた信用があれば、それは大企業に負けない財産になります。自社の歴史や実績、お客様からの声を大切にし発信していくことで、ブランド力を醸成し他社との差別化につながるでしょう。

まとめ:知的資産経営のヒントと実践

中利缶詰株式会社の取り組みから、人的資産(社員や経営者の力)、組織資産(仕組みや文化、技術基盤)、関係資産(信頼関係やネットワーク)のバランス良い活用が長期的な価値創造に不可欠であることがわかります。それぞれの資産が相乗効果を発揮し、「顧客の期待を超える製品開発」「高品質・安定供給の実現」「信頼に根ざした市場拡大」といった成果につながっていました。

報告書は「各社それぞれの現場に即した独自のアプローチ構築が大切」と述べています。つまり他社の真似をそのままするのではなく、自社の強みや状況に合わせて知的資産経営を工夫することが重要です。本記事で紹介した中利缶詰の事例はあくまで一例ですが、読者の皆様の会社においても眠っている無形の資産がきっとあるはずです。

たとえば、ベテラン社員が持つ職人的なノウハウ、長年取引しているお客様との信頼関係、小さな組織だからこそのチームワークや柔軟性――そうしたものを改めて見直し、磨きをかけてみてください。それこそが大企業にはない強みとなり、経営の行き詰まりを打破するヒントになるでしょう。

中利缶詰の知的資産経営から得られる知見を参考に、自社ならではの価値創造ストーリーをぜひ描いてみてください。きっと新たな可能性が見えてくるはずです。