中小企業の経営者にとって、事業承継(会社や事業を次の世代へ引き継ぐこと)は自社の未来を左右する重要課題です。特に近年、日本全体で経営者の高齢化と後継者不足が深刻化しており、事業承継の問題はもはや他人事ではありません。

事業承継がうまくいかなければ、せっかく築き上げた会社を畳む(廃業する)ことになりかねず、従業員の雇用や取引先との関係も失われてしまいます。また、業績が黒字であっても後継者不在で廃業を選ばざるを得ない「黒字廃業」が増えており、社会問題化しています。こうした背景から、早めに事業承継に取り組むことが経営者にとって重要になっています。

以下では、事業承継の現状と課題、具体的な5つの承継方法、そして事業承継時に注意すべき株式の3つの権利について順に解説します。事業承継を検討し始めた経営者の方にとって、有益なヒントとなれば幸いです。

事業承継の現状と課題

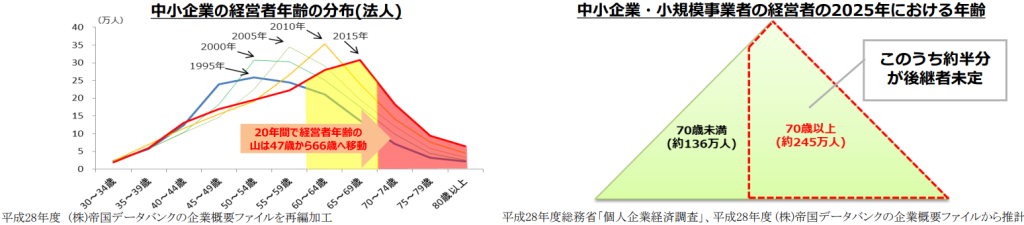

日本では中小企業の経営者の平均年齢が、この20年で47歳から66歳へと大幅に上昇し、高齢化が急速に進んでいます。しかし事業承継の準備は十分に進んでおらず、多くの企業で後継者が決まっていないのが実情です。

中小企業庁の試算によれば、2025年には中小企業経営者約245万人のうち約半数の127万人が70歳を超える見込みで、その約半数(日本企業全体の1/3に相当)が後継者未定という状況です。つまり、現状のままでは数多くの企業が後継者不足による廃業リスクに直面しているのです。

この「2025年問題」とも呼ばれる事業承継の危機が現実化した場合、累計で約650万人もの雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があると警鐘が鳴らされています。実際、近年は債務超過ではないのに高齢の経営者が後継者不在のため自主的に廃業するケースが増えており、その数は倒産件数の5倍以上にも上ります。

このような後継者不足の背景には、少子高齢化による子供世代の減少、若い世代の価値観の多様化(家業を継がず自ら起業・就職する傾向)、中小企業経営の厳しさなど複合的な要因があります。

以上のように、事業承継の遅れは企業存続のみならず地域経済や雇用にも大きな影響を及ぼす深刻な課題です。逆に言えば、適切な事業承継により会社の技術・ノウハウや雇用を次世代につなぎ、日本経済全体の活力低下を防ぐことにもつながります。

経営者にとって事業承継は避けて通れない経営課題であり、早期から計画的に取り組むことが求められています。

5つの事業承継方法の比較とポイント

事業承継には主に次の5つの方法(選択肢)があります。それぞれメリット・デメリットや適する状況が異なるため、ポイントを押さえて比較検討することが大切です。

- 親族内承継(親族への引き継ぎ)

経営者の子供や親族が後継者になる方法です。会社の経営権や株式など「経営の承継」「財産の承継」「事業の承継」すべてを自 familie内で行うため、社内外の安心感が高く、経営理念も引き継ぎやすいメリットがあります。

ただし、親族内に適切な後継者がいないケースも多く、また過去には相続税対策を優先するあまり株式を親族間で細かく分散させてしまい、現在株主構成が複雑化している企業もあります。事業承継では税負担の軽減だけでなく、会社の継続発展を見据えて経営権の集中や後継者教育などバランスの取れた対策が重要です。 - 従業員承継(役員・従業員への引き継ぎ)

社内の役員や従業員など内部の人材に会社を託す方法です。企業文化や業務を理解した人が継ぐため、比較的スムーズな引き継ぎが期待できます。社内に有能な人材がいれば有力な選択肢ですが、一方で資金面の課題もあります。

現経営者から株式を買い取る資金の確保や、金融機関からの借入に伴う個人保証の引継ぎをどう解決するかといった論点をクリアしなければなりません。後継者となる従業員自身に十分な資金力がない場合は、会社や第三者の支援を仰ぐスキーム(マネジメント・バイアウト=MBOなど)の検討も必要です。 - M&A(第三者への譲渡)

親族や社内に後継者がいない場合、有力なのが会社を社外の第三者に売却する方法です。近年、中小企業でも後継者不在企業の有力な選択肢としてM&Aが定着しつつあり、将来を見据えた戦略的な承継手段として活用する動きが増えています。

M&Aであれば前述の株式買い取り資金や個人保証の問題も買い手側の資本力で解決しやすい利点があります。また、事業規模の拡大や従業員の雇用維持にもつながりやすい反面、社風の変化や従業員の心理的不安、新オーナーとの相性などソフト面の課題も考慮が必要です。基本的に中小企業のM&Aでは現経営者の株式譲渡(株式売却)によってオーナー交代を行うケースがほとんどです。 - IPO(新規株式公開)

自社を株式上場させ、公募増資や市場での株式売買によりオーナー経営から脱却する方法です。IPOにより不特定多数の株主から資金調達でき、経営と所有を分離して専門経営者に任せることも可能になります。

ただし、上場準備には業績規模やガバナンス体制など厳しい基準を満たす必要があり、多くの中小企業にとって現実的に選べるケースは限られます。実際、近年の日本のIPO件数は年間90社前後で推移しており、事業承継手段としては難易度が高い特殊な選択肢と言えるでしょう。会社規模が大きく成長性も高い場合には検討される方法ですが、一般的には専門家の助言を得ながら長期計画で臨む必要があります。 - 清算・廃業(事業の終了)

残念ながら後継者が見つからない場合の最終手段が、事業そのものを終了し会社を畳むことです。倒産とは異なり、資産を売却して債務をすべて弁済できる場合に自主的に行う廃業・清算であり、近年はこの道を選ぶ中小企業が後を絶ちません。

清算を選ぶ場合、まず従業員の雇用喪失や取引先への責任といった問題が生じます。加えて、会社の全資産を現金化して負債を返済できるか(帳簿上の価値と実際の換価値の差)を確認する必要があります。計画的に進めれば債権者や従業員への影響を抑えられるものの、社名や技術・ノウハウが消滅してしまうため、他に手段がない場合の最後の選択と位置付けられます。

以上の5つが代表的な事業承継方法です。それぞれメリット・デメリットや適した状況が異なるため、自社の規模・業績・後継者候補の有無などに照らして検討することが重要です。

例えば「親族内承継」が可能ならば最も社内外の安心感が高い一方、適任者不在なら「従業員承継」や「M&A」へと選択肢を広げる必要があります。早めに専門家に相談し、自社にとって最良の承継プランを描いておくことが、会社の未来を守るポイントです。

株式のもつ3つの権利と承継時の注意点

事業承継では、自社株式(オーナー株)の扱いが極めて重要です。株式を誰がどれだけ保有するかによって会社の支配権が決まり、後継者へのスムーズな引き継ぎに直結するためです。

株主の3つの権利

まず前提知識として、株主には大きく3つの基本的権利があります。

- 議決権

株主総会で議案に賛否を投じる権利です。会社の重要事項(役員の選任解任、定款変更、組織再編など)の決定に関与できます。株式を多く持つ株主ほど議決権も強大になり、会社経営への影響力が大きくなります。 - 利益配当請求権

会社が利益から配当金を出す際に、持株割合に応じて配当を受け取る権利です。平たく言えば株主として会社の利益を享受できる権利であり、安定配当のある会社では重要な経済的メリットとなります。 - 残余財産分配請求権

会社が解散・清算する際、債務清算後に残った財産を持株割合に応じて受け取る権利です。会社を畳む局面で株主が残りの資産の分配を受ける権利であり、万一の清算時に出資を回収するためのものです。

以上の3つの権利は、事業承継で株式を譲り渡す際にも基本となるルールです。

議決権

特に議決権(経営支配権)の比重は大きく、どの株主がどれだけ議決権を持つかで会社の意思決定の主導権が決まります。一般に、株式の過半数(50%超)を保有すれば株主総会の普通決議を単独で可決できるため経営権を握ることができます。また3分の2以上(66.7%超)を保有すれば、合併や定款変更・会社解散など特別決議事項も一人で成立させられます。事業承継においては、後継者が少なくとも過半数できれば2/3以上の株式を確保することが望ましいとされるのはこのためです。

一方で、株式が分散して経営者や後継者以外の人物が株主になると、思わぬトラブルの火種となることがあります。少数でも他の株主がいれば、その人も上述した議決権を行使できます。場合によっては株主総会で経営方針に反対されたり、役員選任に口出しされたりする可能性があります。

さらに、株主は自分の持株を会社に買取請求する権利もあり(一定割合以上保有者や相続人などの状況で行使されるケース)、経営陣が望まないタイミングで株式を買い取らざるを得なくなるリスクもあります。極端な例では、会社と関係が悪化した株主でも株主総会に出席し、決算書類の開示を求める権利があります。

要するに、後継者以外の人が株式を持っていると経営の自由度が下がり、意思決定や株式処分を巡ってトラブルになる可能性があるのです。

譲渡制限

そこで多くの非上場企業では、定款で「株式の譲渡制限」を設け、株主が勝手に株式を第三者に売却できないようにしています。譲渡制限株式の会社では、株主が株式を譲渡(売却・贈与など)する際に取締役会や株主総会の承認が必要となり、会社が認めない限り勝手な株式移動は無効にできます。これにより、知らない第三者が突然株主になる事態を防ぎ、経営権の安定を図る効果があります。

ただし注意すべきは、会社が譲渡を承認しなかった場合でも株主側には救済策があるという点です。具体的には、譲渡を拒否された株主は会社に対し「自分の株式を買い取る人を指定するか、会社自ら買い取ってほしい」と請求できる権利があります。会社はそれに応じて他の第三者を探すか、自社でその株式を購入しなければなりません。

したがって事業承継の場面でも、オーナー以外の株主がいる場合はその持株をどう扱うかが重要な検討事項になります。後継者に経営権を集中させるため、相続や承継時に親族や従業員が保有する株式を買い取って一本化したり、定款の譲渡制限規定を再確認したりすることが肝要です。

まとめと次のアクション

事業承継は待ったなしの経営課題であり、現状放置すれば会社も従業員も大きなリスクに晒されます。

一方で、本記事で見てきたように承継には多様な方法があり、適切な準備と選択によって円滑なバトンタッチが可能です。まずは自社の現状を把握し、後継者候補の有無や事業の将来性を踏まえて、上記5つの方法の中から大まかな方向性を検討しましょう。

例えば「親族内で承継できそうか」「社内に適任者はいるか」「第三者承継(M&A)の余地はあるか」などを社内外で話し合ってみることが第一歩です。

次に、専門家への相談を強くおすすめします。

事業承継には税務・法務・財務など専門知識が不可欠であり、中小企業の経営者にとっては初めて直面する複雑なテーマだからです。中小企業の経営者にとって一番身近な相談相手は顧問税理士や会計士であり、多くの経営者が実際に事業承継を会計事務所に相談しています。信頼できる税理士・会計士のほか、事業承継に詳しい中小企業診断士や弁護士、M&A仲介業者などとチームを組むことで、最適な承継プランと実行支援を受けることができます。

最後に、事業承継は時間をかけて準備するものだという点を忘れないでください。

後継者の育成には年単位の期間が必要ですし、株式や財産の承継にも計画的な対応が求められます。国や自治体も事業承継税制の優遇や承継支援策を整備しているので、それらも活用しつつ早め早めの行動を心がけましょう。経営者として次世代へのバトンタッチを成功させ、会社と従業員の未来を守ること――それこそが真の経営課題の解決であり、地域社会への貢献にもつながるのです。

事業承継に悩んでいる方は、「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、ぜひ今日から一歩を踏み出してみてください。専門家や支援制度の力を借りながら準備を進めることで、きっと明るい承継への道筋が見えてくるでしょう。