全国の中小企業が活用する「ものづくり補助金」の第19次採択結果が2025年7月28日に発表されました。

AIやDXの導入、環境・エネルギー対策、スマート農業、医療・福祉分野、海外展開など、多様なテーマが採択されており、中小企業の成長戦略や社会課題解決に向けた積極的な投資姿勢が浮き彫りとなりました。

本記事では、地域別・業種別・支援機関別・事業テーマ別といった多角的な視点から、第19次採択結果を徹底分析し、次回応募を検討する経営者の皆さまに役立つヒントをお届けします。

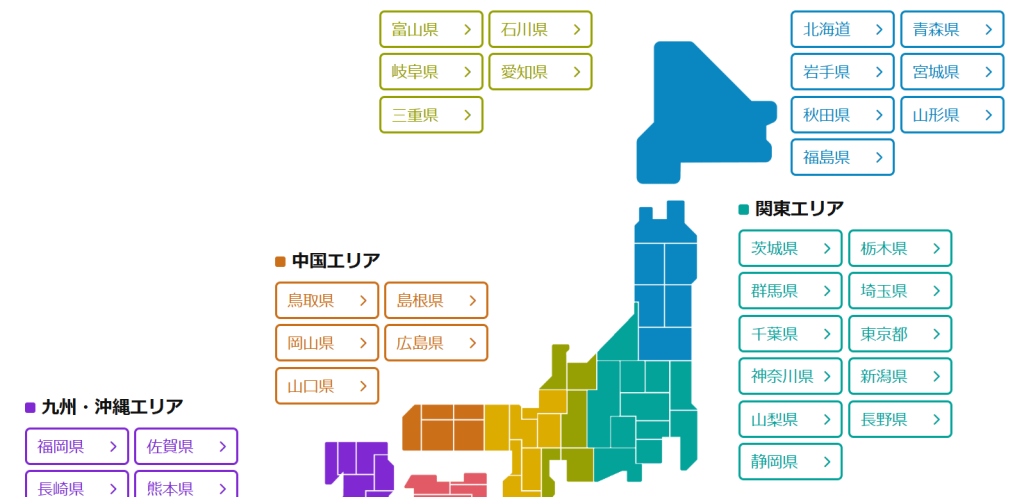

地域別傾向

第19次公募では、採択案件は全国にわたりバランス良く分布しており、全てのブロック(地域)で採択が見られました。特に関東ブロックの採択件数が多く、全体の約半数を占めています。

東京都は採択件数が突出しており、約360件と単一都道府県では最多でした。次いで愛知県、静岡県、神奈川県など工業集積地の多い地域が高い採択件数となっています。また、北海道ブロックも約76件と全国平均から大きく外れない水準で、東北・四国といった地方圏でも数十件規模の採択がありました。

下表にブロック別の採択件数を示します。

| 地域ブロック | 採択件数 (件) |

|---|---|

| 関東ブロック(東京等) | 828 |

| 中部ブロック(愛知等) | 219 |

| 近畿ブロック(大阪等) | 206 |

| 九州ブロック(福岡等) | 148 |

| 中国ブロック(広島等) | 86 |

| 北海道ブロック | 76 |

| 東北ブロック | 75 |

| 四国ブロック | 49 |

| 沖縄ブロック | 11 |

首都圏の企業が多数採択される傾向はあるものの、地方でも特色ある案件が採択されています。

例えば北海道では農業関連や食品加工分野の案件、九州では医療・ヘルスケア関連の案件が目立つなど、各地域の産業特性を反映した取り組みが採択されている点が特徴です。

また、地域資源を活用した事業も各地で見られ、岐阜県のメリノウール活用によるニット製品開発や熊本県の伝統技術と地域資源を融合した高付加価値製品開発など、地域ならではの強みを生かしたプロジェクトが採択されています。

業種別傾向

採択企業の業種は製造業を中心に多岐にわたっています。

製造業(ものづくり系企業)が全体の約7割と最多で、部品加工や機械製造分野での設備導入、新製品開発案件が数多く採択されています。

一方、サービス業も約1割弱を占めており、飲食・宿泊・医療・小売といった分野でサービスの高付加価値化や業務効率化を図る案件が見られました。例えば動物病院による最新医療機器の導入や、ペット葬祭サービスの革新的展開など、サービス産業でも設備投資やIT活用による生産性向上の取組が採択されています。

農林水産分野の採択も一定数ありました。農業分野では約60件程度、水産業では約20件程度の採択が確認できます。具体的には、最新農機の導入による農作業の省力化や高付加価値化、ICTを活用したスマート農業への挑戦といった案件が各地で採択されています。

例えば千葉県ではドローンを活用したスマート農業の取組や、北海道では農産物残渣から新たな肥料を開発するプロジェクトが採択されています。また水産業では、北海道産の魚介類を活用した燻製商品の開発や、高鮮度な鮮魚フィレ製造といった事例が見られました。

IT・テクノロジー分野も大きな存在感を示しています。

ソフトウェア開発やAI・IoT関連のプロジェクトが全体の約20%を占め、製造業やサービス業と重複しながらも採択の一角を担いました。人材マッチングやSaaSプラットフォーム開発、AIを活用した業務管理システム構築など、中小企業による先端ITサービスの開発案件が数多く採択されています。

製造業の中でも、AI画像検査装置の導入や生産ラインのIoT化といったデジタル技術の導入事例が増えており、業種横断的にDX(デジタルトランスフォーメーション)の流れが浸透していることが伺えます。

認定支援機関別傾向

今回の採択案件では、多くの中小企業が認定支援機関のサポートを受けて申請・採択に至っています。

支援実績を多く持つコンサルティング企業の活躍が目立ち、例えば「株式会社エフアンドエム」は48件の採択支援で最多、「株式会社High Adoption」(ハイ・アダプション社)は33件、「株式会社ゼロプラス」は24件、といった具合に上位を占めました。

これらはいずれも補助金申請支援に特化した専門コンサルティング企業であり、多くの中小企業が専門家の力を借りて採択を勝ち取っていることが分かります。

一方、地域の金融機関や商工団体も重要な支援役となっています。信用金庫では帯広信用金庫(北海道)が13件、島田掛川信用金庫(静岡)が9件など、地元企業の申請を後押しする実績が見られました。地方銀行では株式会社大分銀行(大分)が11件、株式会社静岡銀行(静岡)が8件支援するなど、地方の有力行が積極的に関与したケースもあります。

商工会・商工会議所等では、静岡県商工会連合会が9件、大分県商工会連合会が4件支援するなど、各地の中小企業支援機関が幅広く貢献しています。例えば北海道商工会連合会は水産加工品開発の案件で伴走支援を行い、帯広信用金庫は農業者の新事業に対する資金調達支援を行うなど、金融面・計画面から中小企業を下支えする役割を果たしています。

総じて、専門コンサル企業の存在感が大きいものの、地元の信用金庫や商工会議所など身近な支援機関も多数の採択者を支えており、中小企業にとって頼れるパートナーとなっていることがうかがえます。

事業テーマ別傾向

AI・DXの活用

第19次公募ではAI(人工知能)やDX(デジタルトランスフォーメーション)に関連する案件が大きなトレンドとなりました。

AI技術を取り入れた事業計画は全体の6%強に上り、100件以上が採択されています。例えば製造業における検品工程のAI自動化や、サービス業におけるAIチャットボット導入など、業種を問わずAI活用による生産性向上策が評価されています。

DX推進も重要キーワードで、業務のデジタル化・ソフトウェア化による効率革新を掲げる案件が多数見られました。実際、第18次公募では「DX」「デジタル化」「自動化」などの単語が上位キーワードに挙がっており、第19次でもその傾向は継続しています。

専門家の分析によれば、第19次では以前目立っていた「コロナ」「感染」といった単語が減少し、代わりに「DX」「AI」「ロボット」といったデジタル関連用語が多く見られるようになったとのことです。

このことからも、中小企業によるデジタル技術導入・業務変革の流れがものづくり補助金で一層重視されていることが分かります。

スマート農業

農業分野ではIoTやロボット技術を活用したいわゆる「スマート農業」の取り組みが注目されました。

採択件数自体はまだ数件規模ですが、ドローンを使った圃場管理や、自動運転トラクターによる省力化など先進的な事例が採択されています。高齢化や人手不足の進行する農業現場において、生産効率を飛躍的に向上させるスマート農業は、今後採択件数が増えていく可能性があります。

実際、千葉県の事例ではドローンとセンサーで農作物の生育状況をモニタリングし、農家の負担軽減と高品質生産を両立するサービスが展開されました。他にも帯広地域で最新式ロボットトラクター導入による農業サービス事業の参入案件が採択されるなど、各地で新技術を取り入れた農業ビジネスが芽生え始めています。

環境・エネルギー対策

カーボンニュートラルや省エネルギーに資する案件も複数見られました。

第19次では「環境」「エネルギー」「脱炭素」といったキーワードを含む案件がおよそ50件以上採択されています。例えば、製造工程で排出される廃熱や廃棄物を再利用する設備導入、EV(電気自動車)関連部品の内製化、省エネ型の新材料開発などが挙げられます。

宮城県の事例では、水性塗料対応の塗装ブース導入により環境に優しい塗装技術の革新を図る案件が採択されました。また、脱炭素型プラント向け大型製缶部品の開発(千葉県)や、インドネシア向け環境対応型焼却炉の改良(東京都)など、グリーン分野のニーズに応えるプロジェクトも採択されています。

これらは国の「GX(グリーントランスフォーメーション)」推進の流れも背景に、今後さらに増加していくことが予想されます。

医療・福祉

医療機器や介護・福祉分野の案件も一定数存在し、全体の約4%(70件強)を占めました。

具体例として、歯科クリニックにおける最新3Dデジタル技術を活用した高度治療の開発、動物病院による救急診療体制の強化、調剤薬局による混合薬の新技術開発など、多岐にわたるヘルスケア関連プロジェクトが採択されています。

高齢化社会に対応するための介護負担軽減設備の導入や、リハビリテーション機器の開発も見られ、医療・福祉分野でのニーズに応える中小企業の取り組みが評価されました。特に、地方の病院・クリニックによる高度医療機器の導入は地域医療の質向上にもつながる取り組みとして注目されています。

輸出・海外展開

コロナ禍の落ち着きに伴い、海外市場への販路開拓や現地進出を目指す案件が増えてきました。

第19次では「海外」「輸出」「グローバル」など海外展開に関するキーワードを含む事業が約80件採択されており、全体の5%弱を占めます。

東京都の企業による海外語学学校向けeラーニングシステム開発や、京都府の伝統工芸メーカーによる海外富裕層市場開拓など、業種を問わず「世界に打って出る」意欲的な計画が目立ちました。

海外展開枠(グローバル枠)も用意されており、海外直接投資や輸出促進によって国内事業の成長を図る取組が重点支援されています。こうした背景から、海外展開を視野に入れた事業計画が増加傾向にあります。

インバウンド(訪日需要)対応を強化する観光サービス業の案件や、輸出対応のための製品規格取得・設備改修といった案件も採択され、ポストコロナを見据えたグローバル展開志向が伺えます。

地域資源の活用

地域の特産品や伝統技術を活かした案件も散見されました。

件数としては多くありませんが、各地域ならではのユニークな取組が採択されています。例えば岐阜県の繊維メーカーでは「尾州産メリノウール」という地場素材を活用した無縫製ニット製品の開発が採択され、熊本県では地元の伝統工芸技術と地域資源を融合し高付加価値製品を開発するプロジェクトが採択されました。

また、高知県では県産柑橘を使った新飲料開発、秋田県では地元杉材を活用した新建材開発など、地域資源を六次産業化・商品化する取り組みも見られます。

こうしたプロジェクトは地域経済の活性化に寄与する点でも評価されており、「地域ならではの強み」を武器にした中小企業の戦略が奏功した例と言えます。

トレンド分析(前回との比較)

今回(第19次)の結果を、第18次以前と比較すると、いくつかの明確なトレンド変化が読み取れます。まず デジタル化・DXやAI活用 に関する取り組みが、年々存在感を増している点です。

実際、第18次公募ではAI技術を取り入れた事業計画が100件以上と全体の5%以上を占めており、第13次公募時点の約50件から大幅に増加しました。第19次でもこの流れは加速しており、採択案件の約6~7%でAIが活用されています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)に関しても、第18次で約88件が関連キーワードとして挙がっており、第19次でも同程度の規模で推移したとみられます。

専門家の分析によれば、「DX」「AI」「ロボット」などデジタル分野の取り組みが多数採択される一方で、コロナ禍関連のテーマは減少傾向にあることが報告されています。これは補助金の重点分野が、コロナ対策から生産性向上・革新的技術導入へシフトしてきたことを示唆しています。

また グリーン分野(GX) への関心も高まりつつあります。第18次では「省力化」「省エネ」といったキーワードが上位に入っており、脱炭素社会の実現に資する設備投資が注目を集めました。第19次でもカーボンニュートラルや省エネ関連の案件が増えており、環境対応は中小企業にとっても重要なテーマとなっています。例えば電力消費を抑えた生産設備や、再生素材を活用した製品開発など、持続可能性を意識した計画が加点要素として評価される傾向が強まっています。

さらに 海外展開志向の強化も見逃せません。コロナ前と比べ海外市場への関心が戻りつつあり、第19次では前述の通り海外関連案件がおよそ80件採択されました。

第18次以前はパンデミックの影響で輸出・海外進出案件がやや低調でしたが、直近ではグローバル枠の新設も相まって増加傾向にあります。これに伴い、輸出対応やインバウンド対応を盛り込んだ事業計画が採択されやすくなってきているようです。

実際、第20次公募向けの解説でも「海外市場開拓(輸出)やインバウンド対応による国内生産性向上」が重点支援枠として説明されています。中小企業にとっても海外需要の取り込みは成長戦略の一つとなっており、補助金の活用によってその第一歩を踏み出す企業が増えていると考えられます。

総合すると、前回からの変化として「デジタル(DX・AI)」「グリーン(脱炭素・省エネ)」「グローバル(海外展開)」というキーワードがより鮮明になってきたと言えるでしょう。一方で、かつて多く見られたコロナ禍対応策やテレワーク関連投資といったテーマは相対的に減少し、ポストコロナを見据えた攻めの投資(新市場開拓や新技術導入)が増えている点も特徴的です。

補助金の採択率自体は第18次で35.8%(過去最低水準)と厳しさを増しましたが、その中で上記のような成長分野に果敢に挑戦する計画が選ばれている傾向がうかがえます。

まとめ~経営者への示唆

第19次公募の採択結果から、中小企業のチャレンジの方向性が見えてきます。

デジタル技術の導入や業務DXは引き続き重要なテーマであり、自社の事業計画にも積極的にAI・IoTや自動化の要素を組み込むことで、加点要素となり得るでしょう。また、環境対応(省エネ・脱炭素)や地域資源の活用といった社会的ニーズに応える取り組みも評価が高まっています。自社の強みと社会課題を掛け合わせ、「うちならでは」の革新的なプロジェクトを打ち出すことが採択への近道です。

一方で、補助金申請には認定支援機関のサポート活用も有効です。

専門コンサルタントや地元金融機関と連携することで、事業計画のブラッシュアップや資金計画の精緻化が図れ、採択率向上に寄与します。実際に多くの企業が支援機関を活用し成果を上げています。経営者の皆様におかれては、今回の傾向を踏まえつつ、自社の成長戦略と補助事業の目的を合致させた計画立案に挑戦してみてください。

「攻めの投資」に補助金を上手に活用し、生産性向上と競争力強化につなげることが、これからの厳しい経営環境を勝ち抜くカギとなるでしょう。補助金の追い風を受けて、ぜひ次回以降の公募で飛躍を目指していただきたいと思います。