中小企業新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継として2025年度に創設された新たな補助金制度です。

中小企業が新たな事業分野に挑戦するための大規模な設備投資などを支援するもので、その規模の大きさから多くの事業者の注目を集めています。しかし、高額な補助金である一方で、「採択されるのは難しいのではないか?」と不安に思う経営者も少なくありません。

この記事では、中小企業新事業進出補助金の採択率に関する最新の見通しと、採択率を高めるためのポイントを解説します。

「中小企業新事業進出補助金」の採択率は?

現在の採択率は公表されていますか?

中小企業新事業進出補助金は、2025年度が第1回公募となるため、現時点では採択結果がまだ出ていません(2025年8月時点)。

したがって、公式な採択率は未公表です。第1回公募の申請受付は2025年7月15日に締め切られ、採択結果は2025年10月頃に発表される予定です。この採択発表を待って、初めて公式な採択率が明らかになります。

なぜ採択率が40%前後になると予想されるのか

専門家の間では、中小企業新事業進出補助金の採択率は30%から50%程度になるのではないかと予想されています。この予想の根拠は、主に以下の3点にあります。

厳しい要件による応募数の絞り込み

本補助金は、事業再構築補助金と比較して「新分野進出」の定義がより厳格です。既存事業の延長線上にある取り組みや業態転換は対象外となり、設備投資を伴わない事業も認められません。そのため、応募できる事業者が限定され、結果的に競争率が下がると見込まれます。

予算規模と採択見込み件数

2025年度の予算は約1,500億円と、事業再構築補助金の初期に比べると縮小しています。年間で8千~1万件程度の採択を想定しているため、応募数が予算想定を大きく上回らなければ、採択率は高めに推移する可能性があります。

前身制度との比較

前身である事業再構築補助金の初期の採択率は約50%でした。新制度の立ち上がり時期は、制度の周知と実績作りを目的として比較的採択されやすい傾向があるため、新事業進出補助金も同様の傾向を示すと予想されています。

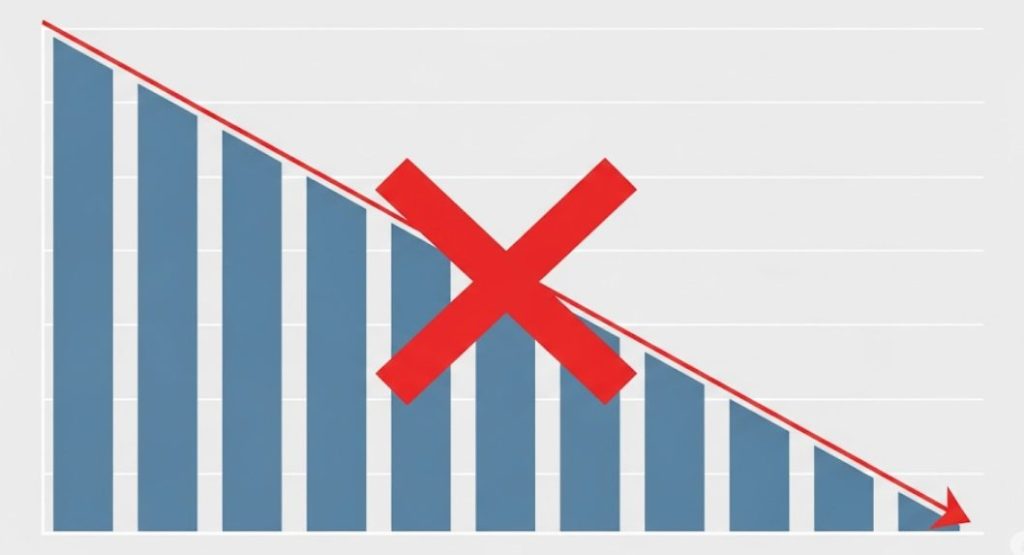

過去の事業再構築補助金の採択率推移と比較

中小企業新事業進出補助金の採択率を予測する上で、前身である事業再構築補助金の採択率の推移は重要な参考になります。事業再構築補助金の採択率は、公募回を重ねるごとに変動しました。初期の第1回から第3回までは約50%と比較的高い水準でしたが、応募が集中した中期以降は競争が激化し、直近では20%台後半まで低下しました。このことから、中小企業新事業進出補助金も初回は比較的高い採択率となる可能性があるものの、回を重ねるごとに要件が厳しくなったり、応募が殺到したりすることで、採択率は低下していくことが考えられます。

第1回公募のスケジュールと今後の公募予定

中小企業新事業進出補助金の第1回公募のスケジュールは以下の通りです。

- 公募要領公開: 2025年4月22日

- 申請受付開始: 2025年6月17日

- 応募締め切り: 2025年7月15日

- 採択結果発表: 2025年10月頃(予定)

第1回公募の申請受付はすでに終了しており、2025年8月現在は審査段階に入っています。

今後も2025年度内に年3回程度の公募が実施される予定であり、第2回、第3回の公募開始時期は、第1回の採択発表後から順次告知される見込みです。

採択率を左右する「事業計画の5つのコツ」

採択率を高めるためには、単に要件を満たすだけでなく、審査で高く評価される事業計画を策定することが不可欠です。ここでは、審査員に「この事業は成功する」と思わせるための5つのコツを解説します。

①【明確性】「新事業進出」とは?満たすべき3つの要件

本補助金の最も重要な要件である「新事業進出」とは何か、明確に示すことが重要です。公募要領では、以下の3つの要件を満たすことを求めています。

- 製品・サービスの新規性: 自社にとって全く新しい製品やサービスであること。

- 市場の新規性: 既存の顧客層とは異なる、新たな市場への進出であること。

- 新事業の売上高要件: 新事業の売上高が、将来的に自社の総売上高の10%以上になる見込みがあること。

これらの要件を、自社の事業計画に沿って具体的に説明する必要があります。例えば、自動車部品メーカーが航空機部品製造に進出する事例のように、既存の強みを活かしつつ、全く異なる市場・顧客層をターゲットにしていることを明確に示さなければなりません。

②【実現性】収益計画の妥当性と説得力を高めるには

審査員は、事業計画が絵に描いた餅ではないか、実現可能かを厳しく審査します。特に、付加価値額の年平均4%以上増加という目標達成の根拠を明確に示すことが求められます。 収益計画の説得力を高めるためには、以下の要素を盛り込むと効果的です。

- 市場調査データ: 新市場の規模や成長性、競合他社の状況などを客観的なデータで示すこと。

- 具体的な販売戦略: どのようなチャネルで、誰に、どのように販売していくか。具体的なプロモーション計画まで落とし込むこと。

- 販売価格の根拠: 類似サービスの相場や自社のコスト構造に基づいた適正な価格設定を説明すること。

- 資金調達計画: 補助金以外の自己資金や融資の計画を具体的に示すこと。金融機関からの確認書があれば、計画の信頼性が高まります。

③【体制】実行可能性を示すための人材・技術・資金の準備

どんなに素晴らしい事業計画でも、それを実行する体制がなければ採択は困難です。事業の実現可能性を示すためには、以下の点をアピールしてください。

- 経営者の熱意と経験: なぜこの事業に取り組むのかという熱い想いと、過去の事業経験から得た知見を示すこと。

- 社内体制: 従業員のスキルアップ計画や、外部の専門家・協力企業との連携体制を具体的に示すこと。

- 技術力: 新事業に必要な技術をどのように習得・導入するか、または既に保有している技術をどう応用するかを説明すること。

④【独自性】既存事業の強みを活かしつつ、競合とどう戦うか

新事業に進出する際、既存の技術やノウハウをどう活かすかが重要です。全く関係のない分野に進出するよりも、自社の強みを生かせる事業の方が審査の評価は高くなります。

例えば、長年培った金属加工技術を医療機器分野に応用するといった事例がこれに該当します。 また、参入する新市場にはすでに競合他社が存在するはずです。その中で自社がどのような優位性を持ち、どのように差別化を図るかを明確に説明する必要があります。

⑤【具体性】賃上げ要件を達成するための詳細な計画

本補助金は、賃上げと事業成長を強く連動させています。そのため、賃上げ要件の達成計画は、単に「給与総額を年率2.5%増やす」と書くだけでは不十分です。

- 具体的な賃上げ目標: 従業員の役職・スキルアップに応じた賃上げ計画や、採用計画、それに伴う人件費の増加額を具体的に示すこと。

- ワークライフバランスへの取り組み: 一般事業主行動計画の策定・公表は必須要件です。これにより、従業員が働きやすい環境を整備する意思があることを示します。

採択されないNG例と審査で減点されるケース

採択率を高めるためには、採択されるためのポイントだけでなく、採択されない事業計画の傾向を理解することも重要です。ここでは、審査で評価が低くなる、あるいは不採択となる可能性が高い事例を解説します。

既存事業の延長線上にある計画がなぜダメなのか?

本補助金の趣旨は「既存事業とは異なる新事業への挑戦」です。そのため、既存事業の単なる規模拡大や、新製品の追加、顧客層が同じ業態転換などは、新事業進出要件を満たしません。

例えば、「飲食店がテイクアウトを始める」といった取り組みや、「既存顧客向けに新メニューを追加する」といった計画は対象外となります。あくまで「本質的な新分野進出」でなければなりません。

根拠のない楽観的な売上計画の失敗例

「新事業の売上高が全体の10%以上になる見込み」という要件を満たすために、根拠の薄い楽観的な数字を並べる事業計画は、審査員から厳しい評価を受けます。

市場規模のデータや競合分析、具体的な販売戦略がないまま、「なんとなく成功しそう」といった計画では採択は困難です。客観的なデータに基づき、実現可能な数値目標を設定することが重要です。

賃上げ要件を軽視した計画の末路

賃上げは本補助金の重要な目的の一つです。そのため、賃上げ目標が未達だった場合は、補助金の一部または全額返還が求められる可能性があります。

また、賃上げ要件を満たすための具体的な計画がない場合や、従業員への事前表明を怠った場合も、不採択や交付決定の取り消しにつながります。賃上げは企業の固定費増につながるため、慎重かつ具体的な計画が必要です。

過去の補助金で成果が出ていないとどうなる?

過去に事業再構築補助金やものづくり補助金に採択された事業者が、その事業化状況が十分に進展していない場合、審査で減点される可能性があります。

これは、補助金の効果が十分に発揮されていないと判断されるためです。

補助金は一度きりのものではなく、長期的な事業成長につながるものでなければならないという、国の強いメッセージが込められています。

申請が多すぎる「流行テーマ」は避けるべきか

同じ公募回に、類似したテーマや事業内容の申請が殺到した場合、審査で厳しく評価される可能性があります。

例えば、ある特定の業界で流行しているビジネスモデルに多くの事業者が一斉に申請すると、審査員は「過剰投資」と判断したり、独自性に欠けると見なしたりすることがあります。独自の強みを活かした、オリジナルの事業計画を策定することが重要です。

他の補助金と比べてどう?採択率と制度の違い

中小企業向けの大型補助金には、中小企業新事業進出補助金の他に「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」があります。これらの制度はそれぞれ目的や要件が異なるため、自社の事業に合った補助金を選ぶことが重要です。

前身の「事業再構築補助金」との採択率と目的の違い

事業再構築補助金は、コロナ禍で打撃を受けた事業者の大胆な事業転換を支援する目的で創設されました。支援対象は「新分野展開」「業態転換」など幅広い事業を含み、初期の採択率は約50%でした。

一方、中小企業新事業進出補助金は、コロナ禍からの脱却よりも「前向きな成長支援」に主眼を置いています。支援対象は「新事業進出」に限定され、業態転換のみの事業は対象外です。

採択率は事業再構築補助金の初期と同程度になることが予想されていますが、制度の目的がより明確に絞り込まれている点が大きな違いです。

ものづくり補助金とどちらに申請すべきか?

ものづくり補助金は、中小企業が「革新的な新製品・新サービスの開発や生産プロセス改善」などにより生産性を向上させるための設備投資を支援する制度です。

- ものづくり補助金向きの事業: 既存事業の生産性向上や、既存顧客向けの新しい製品・サービス開発など。

- 新事業進出補助金向きの事業: 既存事業とは全く異なる新市場や新顧客層への進出を伴う大規模な設備投資など。

どちらの補助金に申請すべきかは、事業の新規性が「自社の事業の高度化」なのか、「事業領域自体の変更」なのかによって判断する必要があります。

中小企業新事業進出補助金は複数回申請できますか?

事業再構築補助金では、原則として1社1回しか採択されませんでしたが、中小企業新事業進出補助金では一定の条件を満たせば複数回の申請が可能です。

具体的には、過去の補助金の公募締切日から16ヶ月以上経過し、かつ前回の補助事業が完了していれば、再度申請できます。この緩和により、意欲的な企業は段階的に複数の新規事業に取り組むことも可能になりました。

採択を目指すための申請準備と注意点

採択されるためには、申請から交付決定まで、計画的かつ慎重に進める必要があります。ここでは、申請の際に特に注意すべきポイントを解説します。

申請に必要な必須書類と事前準備

申請時には、事業計画書や決算書、履歴事項全部証明書など、多くの書類が必要です。特に、事業計画書は審査の評価を左右する最も重要な書類です。

- 事前準備: 申請書類の準備には時間がかかります。特に「金融機関による確認書」は、金融機関の内部決済に時間がかかることがあるため、早めに相談を始める必要があります。

- 一般事業主行動計画: ワークライフバランス要件を満たすために必須となる書類で、策定と公表には時間がかかります。

「金融機関からの確認書」はなぜ必要ですか?

本補助金では、補助事業の実施に際して金融機関から融資を受ける場合、金融機関から事業計画の確認を受けることが要件となっています。これは、事業再構築補助金で資金繰りに困る事業者が多かった反省を踏まえた措置です。

金融機関からのお墨付きを得ることで、事業計画の実現可能性と資金調達の確実性を示せるため、自己資金で投資する場合でも取得しておくと審査で有利に働く可能性があります。

専門家(コンサル)に依頼するメリットと選び方

本補助金は、要件が複雑で事業計画書の作成にも高い専門性が求められます。自社だけで完璧な書類を準備するのは困難なため、中小企業診断士などの専門家(コンサル)に依頼する企業が増えています。

- 専門家に依頼するメリット: 採択要件の把握、事業計画書のブラッシュアップ、必要書類の準備など、採択に向けて手厚いサポートを受けられます。

- コンサルの選び方: 補助金の採択支援実績が豊富で、かつ自社の事業や業界に理解のあるコンサルを選ぶことが重要です。

採択後に補助金がもらえなくなる「採択取り消し」とは

採択された後でも、以下のケースに該当すると、交付決定の取り消しや補助金の返還が求められることがあります。

- 交付申請の遅延: 採択後、2ヶ月以内に交付申請をしないと採択が取り消しになる可能性があります。

- 要件の未達: 賃上げ要件や付加価値額要件の目標が未達だった場合。

- 不正行為: 虚偽の申請や不正な経費の計上などがあった場合。 採択後も計画通りに事業を進め、要件を遵守することが重要です。

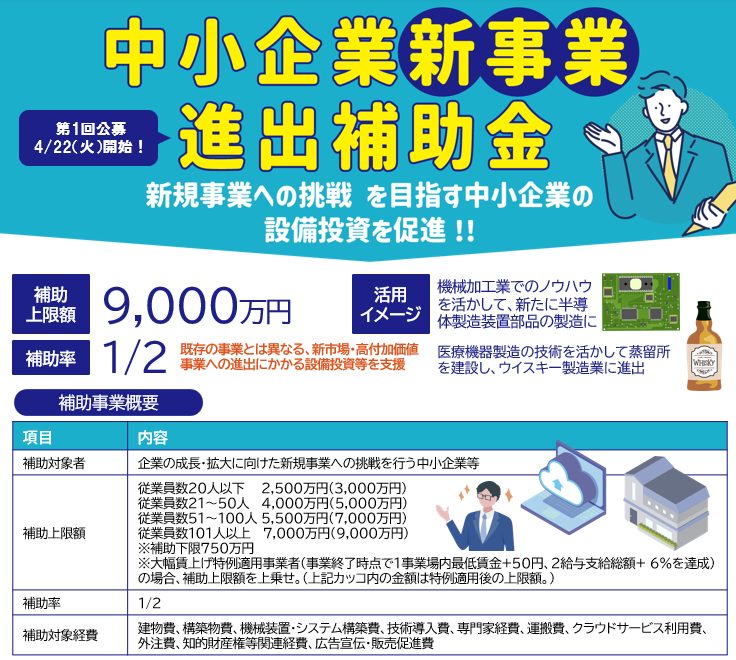

【早見表】補助上限額・補助率・対象経費の基本概要

中小企業新事業進出補助金の制度概要を理解するための基本情報をまとめて解説します。

従業員規模別の補助上限額と補助率

中小企業新事業進出補助金は、企業の従業員数に応じて補助上限額が異なります。

補助率は企業規模に関わらず一律2分の1です。

| 従業員数 | 補助上限額(通常時) | 補助上限額(大幅賃上げ特例適用時) | 補助下限額 |

| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 | 750万円 |

| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 | 750万円 |

| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 | 750万円 |

| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 | 750万円 |

Google スプレッドシートにエクスポート

補助下限額が750万円であるため、補助対象となるには総事業費ベースで最低でも1,500万円以上の投資が必要です。

「大幅賃上げ特例」とは?増額の条件とリスク

「大幅賃上げ特例」とは、以下の2つの条件を両方達成した場合に、補助上限額が引き上げられる制度です。

- 事業場内最低賃金: 地域別最低賃金よりも50円以上高い水準に引き上げること。

- 給与支給総額: 年率6%以上増加させること。 この特例は、補助事業の実施期間中に達成する必要があり、どちらか一方でも未達だった場合は、増額された分の補助金は全額返還となります。

どんな経費が補助対象となりますか?

本補助金は、幅広い経費が対象となります。ただし、機械装置・システム構築費または建物費のどちらか一方は必須です。 主な補助対象経費は以下の通りです。

- 機械装置・システム構築費: 設備機械、ソフトウェア、システム導入費用

- 建物費: 建物の建設・改修費用、建物の撤去費用

- 運搬費: 設備や資材の搬入費用

- 技術導入費: 新技術の導入や指導を受ける費用

- 知的財産権等関連経費: 特許出願費用

- 外注費: 製品開発やシステム開発の外部委託費用

- 専門家経費: コンサルタントや専門家への謝金

- 広告宣伝・販売促進費: 新事業のプロモーション費用

補助対象外となる事業や業種の具体例

本補助金には特定の業種制限はありませんが、事業内容や要件によっては補助対象外となります。

- 実質的な労働を伴わない事業: 不動産賃貸業やコインパーキング事業など。

- 他者に事業の大半を外注する事業: 民泊運営で清掃や集客をすべて外部委託するケースなど。

- 既存の他社事業との重複: グループ会社が行っている事業を自社でも行うケース。

- 公的医療保険や介護報酬などからの収入に依存する事業: 医療や社会福祉関連事業は対象外となる場合があります。

お問い合わせ

補助金申請のサポートに関する各種お問い合わせは以下よりお願いいたします。

こちらからお願いします!