近年、企業の「見えない資産」に注目が集まっています。知的資産経営と人的資本経営はいずれも、財務諸表には表れにくい無形の価値に焦点を当てた経営手法です。それぞれ何を意味し、どのような背景で注目されるようになったのでしょうか。また、両者にはどんな共通点や相違点があり、経営戦略にどう活かせるのでしょうか。

本記事では、各概念の定義と背景、主な要素、共通点・相違点、相互補完関係、さらに日本企業の事例を通じて、経営層にとっての実践的な示唆をわかりやすく解説します。

知的資産経営とは何か:定義と背景、主な構成要素

概要

知的資産とは、人材・技術・組織力・顧客ネットワーク・ブランドなど、企業が持つ目に見えない資産の総称であり、企業の競争力の源泉となるものです。特許やノウハウといった知的財産だけでなく、組織や人材、取引先との関係など企業の強みとなる無形資産を幅広く含む概念で。

そして、こうした自社固有の知的資産をきちんと認識し、有効に組み合わせて活用することで収益向上につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。

背景

背景として、日本では2005年に経済産業省が「知的資産経営報告の開示ガイドライン」を公表し、中小企業への知的資産経営導入を提唱しました。しかしその後も認知は十分とは言えず、一部の企業や支援者によって徐々に広められてきた経緯があります。

時代背景としては、企業価値に占める無形資産の比率が飛躍的に高まっており、主要企業では市場価値の約84%が技術・ブランド・人的資本など無形資産との分析もあります。無形の強みを可視化し経営に活かすことが、持続的成長のカギとなりつつあるのです。

主な構成要素

主な構成要素として、知的資産は一般に次の3つのカテゴリーに大別できますvision-cash.com:

- 人的資産(人財資産)

経営者や従業員個々人が持つ経験・知識・技能など人に帰属する資産です。熟練者のノウハウや営業担当者の人脈など、特定の人に依存し、その人が離職すれば流出しうる暗黙知が該当します。 - 構造資産

組織内に蓄積され、社員が辞めても会社に残る資産です。社内制度、業務プロセス、企業文化、マニュアル、ITシステム、ブランドや経営理念など組織の仕組みとして定着したものが含まれます。人的資産をマニュアル化・システム化して社内に埋め込んだものとも言えます。 - 関係資産

企業と外部との関係から生まれる資産です。顧客や取引先との信頼関係、販売チャネル、金融機関との取引関係、業界ネットワーク、ブランドの評判など、外部とのつながりから価値を生む資産です。長年の顧客基盤や協力企業との提携、ブランドへの顧客ロイヤリティなどが典型例です。

知的資産経営では、これら見えにくい無形資産(自社の強み)を企業が自覚し、さらに育成・強化して活用することで業績向上を図ることを目指します。各社で独自の強み=知的資産は異なりますが、「自社ならではの強み」を把握し磨くことが、競争優位の源泉となります。

知的資産経営を実践する企業では、従業員同士で「これは人的資産だから組織資産化しよう」「○○社との関係は当社の重要な関係資産だ」といった会話が生まれるほど、共通言語として定着するケースもあります。

このように全社で無形資産を意識・共有すること自体が組織力強化につながる面も指摘されています。

人的資本経営とは何か:定義と注目の背景、指標・施策

概要

人的資本経営とは、「人材」をコストではなく「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。経済産業省も「人材を資本として捉え企業価値向上につなげる経営」と定義しており、新たな価値を生み出す源泉が人材である以上、人に対し戦略的に投資し価値を引き出すことが重要だとしています。

言い換えれば、従業員一人ひとりを「資産」として能力開発・エンゲージメント向上などに投資し、その成果が企業の持続的成長をもたらすという発想です。

背景

注目されるようになった経緯には、いくつかの背景があります。まず、デジタル化・脱炭素化や価値観の変化に伴い、企業価値の源泉が無形資産(特に人的資本)にシフトしつつあります。海外では以前から人的資本情報の開示が重視されており、米国ではSECが上場企業に人的資本に関する情報開示を要求する動きもありました。

日本国内でも2021年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂で人的資本に関する記載が盛り込まれ、投資家も企業の人材戦略に注目し始めています。経済産業省が2020年に公表した「人材版伊藤レポート」は人的資本経営普及の契機となり、企業と投資家の対話を促進する枠組みが提示されました。

その後、2022年には「人的資本経営コンソーシアム」も設立され、産官学で人的資本経営の実践事例共有や情報開示の検討が進められています。政府・規制当局の後押しもあり、人的資本の「見える化」と開示が事実上必須となりつつあります。ステークホルダー(特に機関投資家)は人的資本を企業評価の重要軸と見なし始めており、企業は人的資本経営への取り組みを求められているのです。

主な構成要素

注目される指標や施策として、人的資本経営では定量・定性のKPI(重要業績評価指標)を設定しモニタリングすることが重視されます。具体的には以下のような領域の指標が代表的です。

- 人材育成

従業員の研修受講時間や教育訓練費用、社内公募制度の利用者数、スキル認定者数など。人材への投資額や育成機会の提供状況を測定します。 - エンゲージメント

従業員エンゲージメントスコア(社員の会社への愛着・熱意を測る調査結果)や従業員満足度、社内コミュニケーション活性度など。社員のモチベーションと組織へのコミットメントを可視化します。 - 流動性(定着・採用)

離職率・定着率、新卒・中途採用者数や採用充足率、異動・昇進者数など。人材の流出入を把握し、安定的な人員確保や適材適所の実現度を評価します。 - ダイバーシティ&インクルージョン

女性管理職比率や外国人社員比率、採用・登用における多様性指標、報酬格差是正など。多様な人材が活躍できる環境づくりの成果を測ります。 - 健康・安全

従業員の健康診断受診率や健康スコア、メンタルヘルス指標、労働災害件数、残業時間や有給休暇取得率など。いわゆる「健康経営」の観点で従業員の心身の健康と生産性向上策を評価します。

これらのKPIを設定し、経営戦略と人材戦略を紐づけてPDCAを回すことが人的資本経営では不可欠です。例えば、人材ポートフォリオ(事業戦略に必要な人材像と配置の全体像)を描き、人材採用・育成計画に落とし込む、従業員エンゲージメント調査で課題を抽出し改善策を講じる、ダイバーシティ推進の目標値を掲げ進捗を管理するといった施策が取られています。

人的資本経営の目的は、これら施策を通じて人的資本の価値を高め、それを中長期の企業価値向上に結びつけることにあります。その成果は投資家や金融機関との対話でも重視されるため、開示として統合報告書や有価証券報告書、人材レポート等で情報提供する流れが広がっています。

知的資産経営と人的資本経営の共通点と相違点

共通点

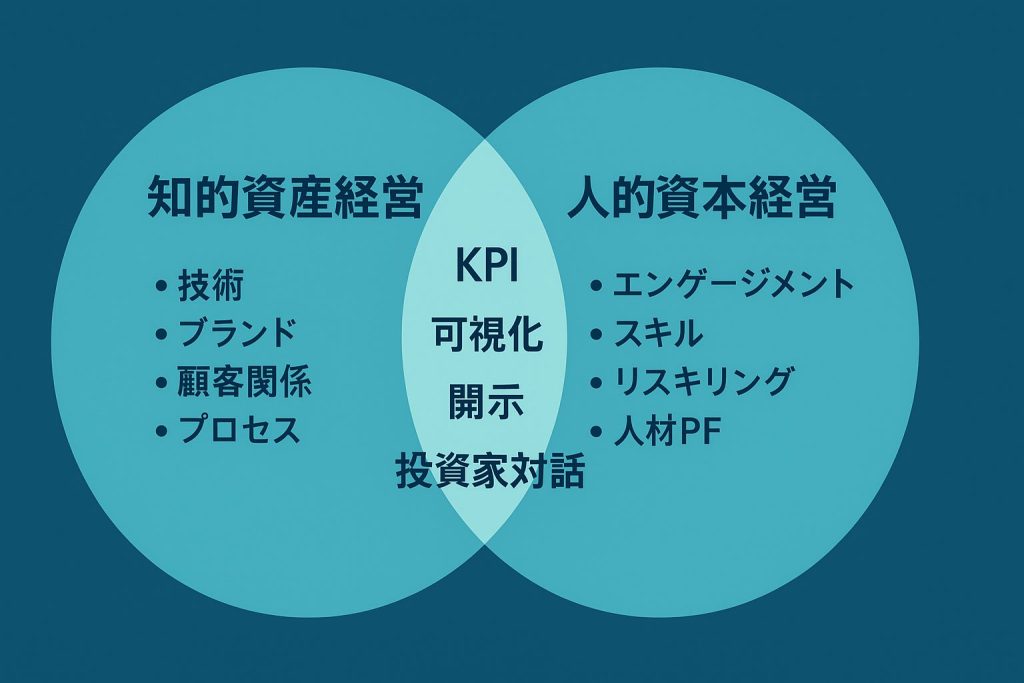

両者はいずれも「人や知的な無形資源を企業の重要な資産とみなし、戦略的に活用する経営」という点で共通しています。財務数値には現れない価値に光を当てることで、従来の短期的・数値偏重の経営を補完し、企業の持続的競争力を高めようとするアプローチです。実際、知的資産の中に人的資産(=人的資本)が含まれるように、人的資本は知的資産の一部と位置づけられます。

どちらも非財務情報の「見える化」に取り組み、KPIを活用したマネジメントを重視する点でも共通しています。

さらに、企業価値向上のストーリーを社内外のステークホルダーと共有しようとする点も同じです。知的資産経営報告書や人的資本レポートの作成・開示を通じて、企業は自社の無形価値と将来ビジョンを語り、投資家や従業員との認識共有を図ります。

相違点

一方で相違点もいくつかあります。

資産の範囲

まず資産の範囲に違いがあります。知的資産経営は人材だけでなく、技術・ノウハウ、組織制度、ブランド、ネットワークなど幅広い無形資産全般を対象とします。これに対し人的資本経営はフォーカスを「人材」に限定し、人に関する資本(スキルや経験、意欲など)の最大化に特化した経営手法と言えます。言わば、知的資産経営は無形資産の包括的マネジメントであり、人的資本経営はその中の人材領域を深掘りしたものです。

管理手法・アプローチ

次に管理手法・アプローチの違いがあります。

知的資産経営では、まず自社の様々な無形の強みを洗い出し、事業価値創造との関連づけをストーリーとしてまとめる作業が重視されます。企業の強みの再認識から始まり、それらを組み合わせた競争戦略を描くといったストーリーベースの全社的分析が特徴です。

一方、人的資本経営では、人事戦略と経営戦略の連動を図りつつ、採用・育成・配置・評価・報酬といったHR領域の施策を体系化し、具体的なKPI管理や人事施策のPDCAが中心になります。例えば従業員エンゲージメント向上策やリスキリング施策など、より現場での人事施策実行にフォーカスしている点が異なります。

ステークホルダー

またステークホルダー視点にも若干の差があります。

知的資産経営は当初、中小企業が自社の無形の強みを金融機関や取引先に伝えることで資金調達や信用力向上に繋げる目的もありました。実際、知的資産経営報告書は社員へのビジョン共有や事業承継、新規顧客開拓、金融機関への事業性評価資料など多面的な用途があります。つまり銀行や取引先、地域社会も含めた幅広いステークホルダーに無形資産ストーリーを伝える手法と言えます。

一方、人的資本経営は近年のESG投資の潮流の中で投資家や株主からの要請が強いテーマとして浮上しました。もちろん従業員エンゲージメント向上など社内向けの効果も大きいですが、その情報開示は主に投資家・株主との対話や企業評価に資するものです。要約すれば、知的資産経営は「広く無形の強み全般を扱い、多様な利害関係者と共有する枠組み」、人的資本経営は「人材という資産に絞り、特に投資家や従業員に向けその価値向上策を示す枠組み」と言えるでしょう。

両者はどう補完し合い、経営戦略に活かされるか

知的資産経営と人的資本経営は互いに補完的であり、両者を統合的に取り入れることで企業戦略に大きな効果をもたらします。知的資産経営の広い視野から見ると、人的資本は数ある無形資産の中核的要素です。人材のスキルや知見なくして他の知的資産(技術やイノベーション、顧客関係の構築など)は生まれません。したがって、人材=人的資本への投資強化は、そのまま知的資産全般の底上げにつながります。

例えば社員教育を通じて技術ノウハウが高度化すれば知的財産が増えますし、従業員エンゲージメントが向上すれば顧客対応力が上がりブランド価値や顧客ネットワーク(関係資産)が強化されるでしょう。人的資本経営で培った人材の力が、他の無形資産群を育む土壌となるのです。

逆に、知的資産経営の視点を人的資本経営に取り入れることで、人材戦略と事業戦略の整合性が高まります。知的資産経営では企業のビジョンや価値創造ストーリーを描きますが、その中で「どんな人材資産が強みで、何が不足しているか」が明確になります。これを踏まえて人的資本経営を実践すれば、単なる人事部門の施策に留まらない、経営戦略と一体化した人材戦略が可能になります。

実際、経営環境の変化に応じた人材ポートフォリオの構築やイノベーティブ人材の確保育成は、事業ポートフォリオとの連動が重要だと指摘されています。知的資産経営のフレームワークで自社の価値創造に必要な人的・組織的要件を洗い出し、人的資本経営で具体的施策とKPIに落とし込む——この二段構えによって、無形資産を核とした経営戦略がより実効性を帯びるのです。

さらに両者を組み合わせることで、ステークホルダーとの対話が一層深まる効果もあります。知的資産経営報告書や統合報告書において、人材戦略(人的資本)と他の知的資産(技術やブランド等)を関連づけて説明できれば、投資家に対して企業の長期ビジョンを説得力ある形で示せます。

たとえば「当社は○○という強み(知的資産)で新規事業創出を図る。そのために△△分野の人材育成に注力し、□□のKPI向上を目指す」という物語を描けば、無形資産への投資が将来の財務的成果にどうつながるかを理解してもらいやすくなります。これは社員にとっても、自社の戦略と自分たちの役割を腹落ちさせる機会となり、エンゲージメント向上につながるでしょう。

経営層が知的資産・人的資本双方を的確に把握し活用することは、企業内外の信頼を高め、組織のベクトルを揃える推進力となるのです。

日本企業における取り組み事例

では、実際に企業はどのように知的資産経営や人的資本経営に取り組んでいるのでしょうか。日本企業の事例をいくつか紹介します。

- 旭化成株式会社

事業戦略に資する人材の確保・育成を強化し、全従業員を対象に毎年「人材ポートフォリオ」の構築を行っています。事業部門と機能別の双方から必要な人材の質と量を洗い出し、採用計画や育成計画に反映することで、将来の事業に必要な人材を計画的に獲得・育成しています。

さらにM&Aによる外部人材の獲得や、従業員エンゲージメント調査(KSA:活力と成長アセスメント)の導入によって社員の意欲向上と課題把握に努め、DX推進に不可欠な高度専門職人材をKPIをもとに育成・増員する施策を進めています。これらにより人的資本の質を高め、知的資産である技術力や組織力の強化にもつなげています。 - 伊藤忠商事株式会社

「少数精鋭経営」を掲げ、労働生産性の向上を軸に人的資本経営を推進した例です。企業価値に直結する人材戦略として、(1)優秀な人材の確保、(2)能力開発、(3)効率性の追求、(4)従業員の健康力向上、(5)モチベーション向上、(6)経営参画意識向上、という6つの目標を定め、各目標ごとに課題と施策を具体化しました。特に一人当たり純利益(=付加価値生産性)を対外的に開示し自社の生産性の高さをアピールした結果、大学生の就職人気企業ランキングで1位を獲得するなど、優秀な人材の確保に成功しています。

また人材投資のKPIとして、従業員の労働生産性や研修時間・費用、エンゲージメントスコア等を設定し、達成度合いを社内で共有しながらPDCAを回す仕組みを整備しています。このように人的資本への戦略投資とその成果の「見える化」により、人材の質と量を高水準で維持しつつ、企業価値向上の好循環を実現した好例と言えるでしょう。 - 中小企業の知的資産経営

中小企業でも、自社の強みを見える化して成長につなげた事例があります。たとえば老舗メーカーが自社の技術者の技能や長年培った取引先ネットワークといった知的資産を洗い出し、「知的資産経営報告書」として整理・開示した結果、取引金融機関からの事業性評価が高まり無担保融資枠の拡大につながったケースがあります。

また別の企業では、知的資産経営報告書を作成し社員と共有する過程で、自社の強みやブランド価値に対する社員の認識が高まり、組織の一体感醸成や従業員の意識改革に効果があったとの報告もあります。このように自社の無形資産を言語化・数値化して伝える作業自体が、資金調達面だけでなく社内の意識改革や戦略共有に貢献しているのです。

以上の事例から、人的資本経営は大企業から中堅企業まで幅広く導入が進みつつあり、知的資産経営の考え方も大小問わず企業価値向上に活かされていることが分かります。

ポイントは、自社の状況に応じた無形資産への着眼です。

大企業であれば高度な人材データ分析やグローバルでの多様な人材活用、中小企業であれば自社の職人技術や地域ブランド力の見える化など、それぞれの企業規模・業態に合わせて知的資産・人的資本の経営への取り込み方があります。

経営層への実践的な示唆

経営トップにとって、知的資産経営と人的資本経営の視点を持つことは、これからの企業経営に不可欠な要素と言えます。その実践にあたり、以下のポイントが示唆されます。

- 無形資産を「見える化」して戦略の中核に位置づける

財務数値に表れない自社の強み(人材・技術・ブランド等)を洗い出し、経営戦略に組み込んでください。トップ自らが自社の無形資産を把握し将来の価値創造ストーリーを描くことで、持続的成長へのロードマップが明確になります。またそのストーリーを統合報告書や説明会で発信し、投資家や社員と共有することが信頼醸成につながります。 - 人材をコストではなく資本と考え果敢に投資する

従業員の育成・能力開発や働きがい向上施策は将来への投資です。経営層が率先して「人への投資」を意思決定し、人材戦略を中長期の経営計画と連動させることが重要です。経済産業省も「経営陣が人材戦略の策定を主導し、統合報告書等で方針を説明することが持続的企業価値向上に欠かせない」と強調しています。人への投資を積極的に行う企業には世界中から資金が集まるとの期待も示されています。自社の将来を担う人材への投資を惜しまない姿勢が、長期的に見て企業の競争力と評価を高めるでしょう。 - KPIで進捗を測定しPDCAを回す

無形資産や人的資本は目に見えにくいからこそ、定量指標による管理が効果的です。経営層は自社に適したKPIを選定し、その達成状況を定期的にモニタリングしてください。例えば「研修受講時間の年間○○時間確保」「エンゲージメントスコア前年比○ポイント向上」「離職率○%以内」など具体目標を掲げ、人事部門だけでなく経営会議で進捗をレビューする仕組みを設けましょう。数値で捉えることで課題が明確になり、迅速な改善策の立案が可能になります。 - 全社的な文化・意識改革を伴走させる

無形資産経営を定着させるには、経営層から現場までの意識改革が欠かせません。「人材・技術・ブランドこそ我が社の価値源泉」という共通認識を醸成し、従業員一人ひとりが自社の強みを意識して行動できる文化づくりを推進しましょう。経営トップのメッセージ発信や社内教育を通じて、知的資産や人的資本に関する共通言語を社内に根付かせることが大切です。それによって社員のエンゲージメントも高まり、無形資産のさらなる拡充・活用につながります。 - 社外の知見やベストプラクティスを活用する

日本企業の間でも人的資本経営コンソーシアムへの参加や他社事例の研究が進んでいます。経営層自らが社外ネットワークに積極的に関与し、最新の知見や他社の成功事例を取り入れる姿勢が求められます。自社に合った形でベストプラクティスを応用することで、より効果的かつスピーディに無形資産経営を深化させることができるでしょう。

最後に強調したいのは、経営層のコミットメントです。

知的資産経営・人的資本経営はいずれもトップの意思によって初めて全社戦略として機能します。経営者自身が無形の資産価値を信じ、その磨き上げに情熱を持って取り組むことで、初めて組織は一丸となり動き出します。

幸い政府や投資家からの後押しも強まっていますので、この潮流を追い風に、ぜひ自社の「見えざる資産」を最大限に活かす経営へと舵を切ってください。それが長期的に見て企業価値を高め、ステークホルダーから「選ばれ続ける」企業への道につながるはずです

。