経済産業省・中小機構が2025年に開始した「100億宣言」は、中小企業の経営者が「売上高100億円」という野心的な目標を掲げ、その実現に向けた取組みを公式に宣言するプロジェクトです。この宣言を行うことで、政府の強力な支援策や経営者ネットワークにアクセスでき、企業の飛躍的な成長を後押しする仕組みとなっています。

この記事では、スタートアップ経営者や中小企業の経営者層に向けて、「100億宣言」に参加することの具体的なメリットとデメリットを、資金調達・成長戦略・組織強化・ネットワーク形成などあらゆる観点から分かりやすく解説します。

「100億宣言」とは何か?その狙いと概要

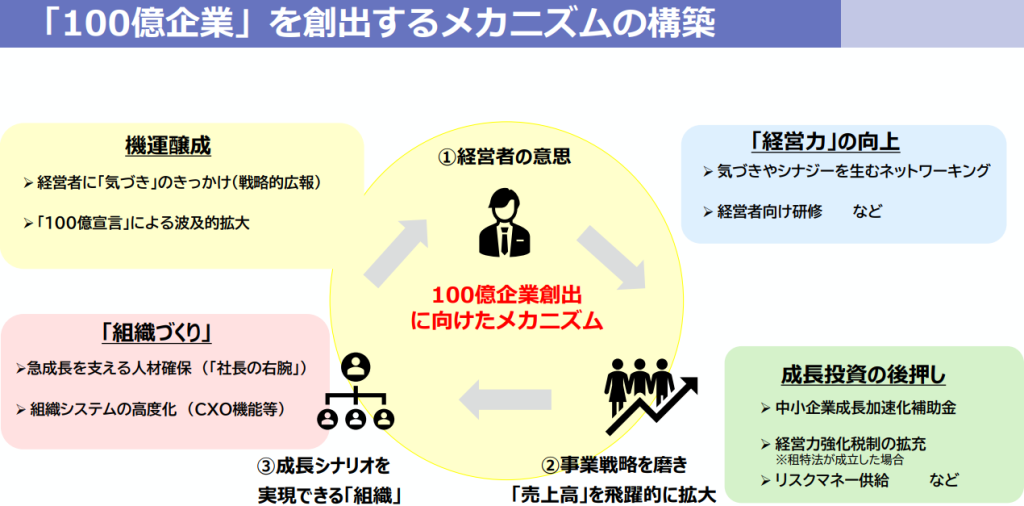

「100億宣言」は、中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が主導する野心的プロジェクトです。自社の長期ビジョンとして売上高100億円超を目指すことを経営者がコミットし、具体的な成長戦略を明らかにして宣言する制度となっています。

単なる目標掲示ではなく、国の経済や地域経済を牽引する成長企業を数多く生み出すことが目的であり、経営者自身の強い意思表示と現実性のある計画策定が求められます。

宣言を行った企業は、中小機構が運営する「100億企業成長ポータル」上で企業名や宣言内容が公開されます。

中小機構サイト

これにより社内外への“見える化”が図られ、社内では社員の士気向上や意識改革、社外では取引先・金融機関・投資家などからの注目度向上といった効果が期待できます。実際に、宣言内容の公表によって「支援や助言、ビジネスチャンスを得やすくなる」ケースも想定されており、挑戦する企業への社会的な後押しを生み出す仕組みです。

狙い

日本経済は現在、大企業だけでなく中堅の中小企業が地域や業界を超えて成長し、経済の好循環を全国にもたらすことが課題となっています。特に地方では「年商100億円企業」の存在が地域経済へのインパクトを与えるとされ、政府はそうした成長志向企業を次々と生み出すことで日本全体の成長力を底上げしようとしています。

100億宣言プロジェクトは、このような政策目的のもと「賃上げ」「設備投資」「海外展開」など積極的な成長戦略を持つ中小企業を全面的に支援する第一弾の取り組みです。

対象となる企業の条件 – 参加できるのはどんな企業?

「100億宣言」は誰でも参加できるわけではなく、一定の条件を満たす中小企業が対象となります。主な参加条件は以下のとおりです。

- 中小企業基本法等に定める中小企業であること

資本金や従業員数が法律上の中小企業の範囲内である企業。スタートアップやベンチャー企業でも、中小企業に該当すれば対象となります。 - 現在の売上規模

原則として現在の年間売上高が10億円以上100億円未満の企業が宣言可能です。つまり、すでに一定規模の事業基盤があり、そこからさらに100億円超への成長を狙う企業が念頭に置かれています。ただしこれは原則であり、事業の将来性次第ではこの範囲外でも検討される可能性もあります(公式には10億円以上を推奨)。 - 明確な成長戦略を持っていること

100億円達成に向けた具体的なビジョンと計画(後述の宣言書に詳細を記載)が求められます。新市場への参入や新製品開発、M&A戦略、人材計画など、「どうやって売上を伸ばすのか」のロードマップが重要です。 - (補助金活用の場合)大規模投資計画

後述の「成長加速化補助金」を活用したい企業の場合、少なくとも1億円以上の設備投資計画を有していることが条件となります。これは生産設備の新増設やDX投資など、成長のための大胆な投資案件を持っている企業が優先されるためです。

以上のように、「成長意欲旺盛で具体的プランを持つ中堅中小企業」が主な対象です。

創業間もないスタートアップでも、将来的な市場ポテンシャルが大きく上記条件に合致するならチャレンジできますが、実際には既に数十億円規模の売上を持つ企業が多く参加しているのが現状です。

例えば2025年6月の初回募集では全国で1,500社以上もの応募があり、順次、宣言企業として公開されていますが、参加企業の多くは製造業(全体の約40%)や卸売・サービス業などで、従業員規模50~300名程度の中堅企業が中心となっています。

100億宣言で受けられる具体的な支援内容

宣言企業に対しては、政府・中小機構から多面的な支援策が提供されます。その主な内容は次のとおりです。

- 「100億宣言」の公式認定とPR活用

宣言が受理されると公式ロゴマークの使用許可が与えられます。企業は「100億宣言」ロゴを名刺やWebサイトに掲載し、自社の挑戦を対外的にPRできます。このロゴは飛翔する龍をモチーフにデザインされており、高い目標に挑む企業であることを象徴します。ロゴ活用により企業イメージ向上や採用時のアピールにもつながります。 - 大型補助金の活用機会

100億宣言を行うと、「中小企業成長加速化補助金」をはじめとした各種補助金・優遇税制の応募資格が得られます。

特に成長加速化補助金は最大5億円(投資額の1/2)の補助金で、1億円以上の設備投資を計画する企業に対し大規模な資金支援を行うものです。また、設備投資に伴う減税策である経営強化税制の拡充措置も宣言企業が活用できるよう調整されています。これら財政支援により思い切った成長投資を後押しします。 - 専門家による伴走型の経営支援

中小機構内に「成長企業伴走支援チーム」が編成され、宣言企業を定期訪問して経営課題のヒアリングや必要な支援策の提案を行います。いわば企業ごとのコンシェルジュとして、課題解決に適した支援メニュー(補助金、専門家派遣、人材施策など)をナビゲートしてくれます。

例えば「海外展開したい」企業には市場調査や商談マッチングの支援を紹介し、「人材を確保・育成したい」企業には人材コンサルティングや研修プログラムを提案するといった具合です。 - 成長戦略策定・実行のハンズオン支援

宣言企業には、必要に応じて外部の専門家チームが派遣されます(重点ハンズオン支援)。この支援では経営戦略の立案から組織体制の構築、新事業計画の策定まで、企業内にプロジェクトチームを作って伴走し、自社で成長戦略を遂行できる体制づくりを支援します。

例えば、M&A戦略の検討、新製品の市場分析、DX導入計画など高度なテーマについて、専門家が実践的に助言・指導してくれます。自社の課題解決力を高めることで、持続的成長の土台を築くことが目的です。 - 経営者同士のネットワーキング

宣言企業の経営者・幹部は、地域・業種を超えた経営者ネットワークに参加できます。これは全国の成長志向の経営者が一堂に会し、お互いの経験や悩みを共有する場です。2025年秋には初の大型シンポジウムが開催予定で、先輩経営者の講演や参加者同士の交流が図られます。

異なる業界の経営者と意見交換することで、新たな発想や刺激を得られ、孤独になりがちな経営課題にも仲間からの知見で向き合えるメリットがあります。 - 人材確保・育成支援

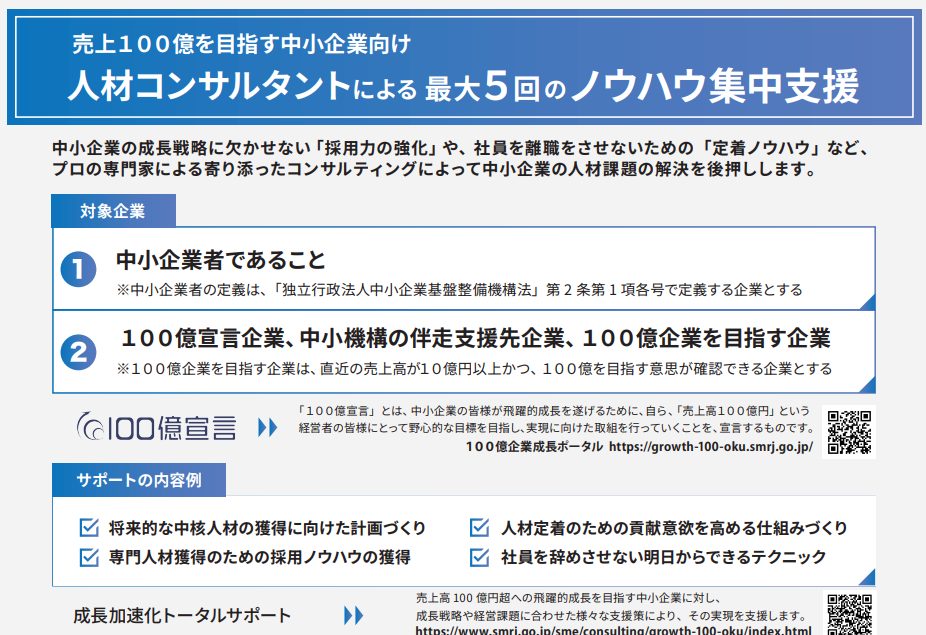

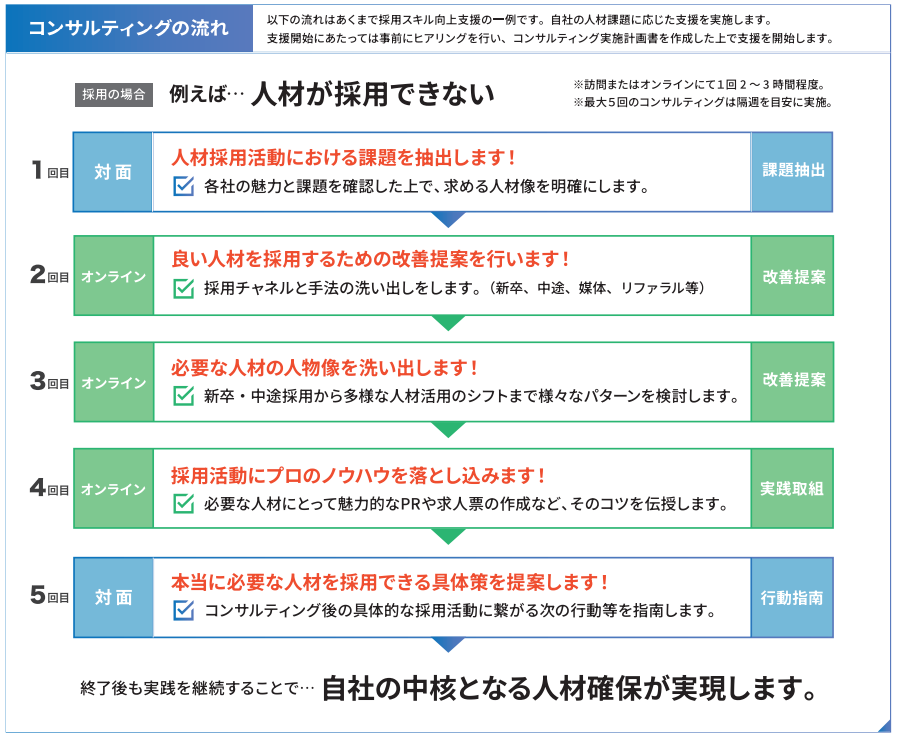

急成長を目指す企業にとって、「右腕」となる人材の確保や社員のスキル向上は重要です。中小機構では宣言企業向けに人材コンサルティングや研修プログラムも用意しています。

具体的には、採用力強化や離職防止のノウハウ提供、経営幹部育成のためのオーダーメイド研修(例:M&A戦略の実践、AI・DX活用法など高度テーマ)があります。これらを活用し、組織力を高めて成長を支える人材基盤を整えることができます。

以上が主な支援内容の概要です。

つまり100億宣言企業は、「資金」「戦略」「人材」「ネットワーク」の四方向から総合的なバックアップを受けられる点が特徴です。次章以降では、これら支援によって得られる具体的メリットや効果を、経営者の視点でさらに掘り下げて解説します。

資金調達面での効果 – 資本投入を加速し成長に拍車

最大の注目点の一つが資金調達支援でしょう。100億宣言により直接・間接に企業の資金繰りや調達環境は大きく改善され得ます。

■ 大型補助金による設備投資支援

前述の「中小企業成長加速化補助金」は、50%補助で最大5億円まで交付される前例のない大型補助金です。例えば10億円の工場建設投資なら5億円、2億円の機械設備導入なら1億円の補助が受けられる計算になります。

自己負担が半減されることで、本来リスクが高かった大胆な投資案件にも踏み切りやすくなります。生産設備の刷新、新店舗の建設、大規模ITシステム導入など、成長に必要な投資を金銭面から力強く後押ししてくれます。

こちらで情報をまとめています

■ 優遇税制によるキャッシュフロー改善

併せて利用できる「経営強化税制」の拡充措置では、先端設備投資を行った場合の特別償却や税額控除枠が拡大されます。

具体的には、対象設備を導入した際に通常より手厚い減価償却(即時償却)や法人税控除が認められ、設備投資後の税負担が軽減されます。これにより補助金と合わせて実質的な資金負担をさらに圧縮でき、投資回収までの資金繰りに余裕が生まれます。税制支援は利益計画にも好影響を与え、金融機関からの評価向上にもつながります。

■ 金融機関・投資家からの信用力向上

100億宣言を行い公式に認定された企業という肩書きは、銀行やベンチャーキャピタルなど外部資金提供者に対する信用力アップにつながります。実際、帝国データバンクの分析によれば、宣言企業は社名が公表されることで「取引先・金融機関などとの前向きな関係構築にもつながる」効果が見込まれるとされています。政府のお墨付きを得た成長計画を持つ企業として、融資審査や投資判断の場面で高評価を受けやすくなるでしょう。

さらに、中小機構は自ら出資しているファンド等も持っており、有望な宣言企業にはそうした公的・民間ファンドの紹介も行われます。結果として、エクイティファイナンス(資本増強)面でもチャンスが広がります。

■ 資金調達における注意点

ただし留意したいのは、補助金は申請すれば必ずもらえるものではない点です。

成長加速化補助金は採択件数が全国で約600件と想定されており、応募多数の場合は競争率が高くなります。実際、2025年初回公募では1,270件の申請に対し一次審査通過は限られた件数となっており、今後も採択率は20%前後との予測もあります。そのため、宣言をしたからといって大型補助金が保証されるわけではないことは念頭に置く必要があります。

また、補助金交付を受けた場合には事業計画どおりに投資を実施し一定期間事後報告義務を果たす責任も生じます。資金面のメリットは大きい一方、計画精度を高めた上で申請に臨むことが肝要です。

成長戦略策定への支援 – 外部の知見で戦略をブラッシュアップ

100億円という高い目標を達成するには、綿密かつ大胆な成長戦略(ビジネスプラン)の策定が不可欠です。「100億宣言」はまさに各社がその戦略を再定義・強化する機会となります。制度上も以下のような戦略策定支援が用意されています。

■ 宣言書の作成で戦略を見える化

企業が宣言時に提出する「100億宣言書」には、事業概要、目標値、現状の課題、具体的成長施策、実行体制、経営者のコミットメント…といった項目を網羅する必要がありま。

この5つの項目を整理し言語化するプロセス自体が、自社の現状と将来戦略を改めて見つめ直す機会となります。経営陣が足並みを揃え、達成までのロードマップを共有することで、全社的な戦略立案力が高まります。「目標100億円」という数字はあくまで指標であり、重要なのはその数字に至るまでの具体策と実行意志だとされています。

実際の事例を分析しています!

■ 専門家チームによる戦略アドバイス

宣言企業には中小機構の伴走支援チームや派遣専門家が付き、経営トップと議論を重ねながら戦略のブラッシュアップを支援します。例えば、新規事業進出を計画している場合には市場選定や事業計画の助言を行う「成長市場進出支援」プログラムがあり、プロの視点で戦略の絞り込みや具体化をサポートします。

また、M&A戦略を検討する場合には、必要なデューデリジェンスや候補企業のマッチング支援なども専門家ネットワークを通じて受けられます。社外の客観的な知見を取り入れることで、経営者自身では気付かなかった成長機会やリスクに対処でき、戦略の実効性が格段に高まります。

いろいろな支援策が掲げられています!

■ 計画実行段階での伴走サポート

戦略を立てて終わりではなく、その実行段階でも支援が続きます。重点ハンズオン支援では、経営改革のプロ人材が社内に入り込み、プロジェクトチームとともに具体策を推進します。

例えば、営業強化策として新規顧客開拓プロジェクトを走らせる際、専門家がKPIの設定から営業手法の研修、成果モニタリングまで並走して支援するといったイメージです。これにより絵に描いた餅で終わらず、PDCAサイクルを回しながら戦略を実行に移す力が養われます。最終的には外部支援がなくとも自走できるチームを社内に育成することが目標です。

■ 成長戦略策定支援のメリット

以上のような支援によって、各社は自社に最適化された成長シナリオを描けるようになります。

ただ闇雲に売上目標を掲げるのではなく、「どの商品・サービスを核に」「どの市場で」「どれだけの投資を行い」「組織をどう拡充して」100億円に到達するかという具体的な道筋が見えることが大きなメリットです。

経営者にとっても戦略を言語化し専門家と議論する過程で、新たな発想や気づきが得られます。国のサポートを得つつも最終的には自社の力で成長できるよう、戦略面の筋力を鍛えられるのが100億宣言の魅力です。

企業価値向上と組織強化 – 人材確保・社員モチベーションへの波及効果

売上規模の拡大そのものが企業価値向上につながるのは言うまでもありませんが、「100億宣言」を通じて定性的な企業価値(バリュー)や組織力も向上する効果が期待できます。

経営資源である“ヒト”の面から見たメリットを整理します。

■ 優秀な人材の確保・定着

高成長を目指す宣言企業であることは、求人市場でも一種のブランドとなります。公式ロゴのPRや100億を目指すビジョンを公開していることで、「この会社は国も後押しする注目企業だ」という印象を与え、成長志向の優秀な人材の応募を引き寄せやすくなります。

実際、宣言企業では「会社を大きくしたい」という野心に共感する人材が集まりやすくなるとの声もあります。また既存社員にとっても、自社が公的に成長期待企業として認められたことは誇りとなり、社内士気やエンゲージメントの向上につながります。帝国データバンクの報告でも、宣言により従業員のモチベーションアップが期待できると指摘されています。

このように人材の観点で会社の魅力度が増し、定着率向上や社風の活性化といったプラス効果が見込まれます。

■ 「右腕人材」獲得と経営チーム強化

100億円規模を目指すには、経営者一人の手腕だけでは限界があります。そこでカギとなるのが経営陣の強化、いわゆる「社長の右腕」人材の登用です。

中小機構の支援メニューには、成長に不可欠なCXO(Chief~Officer)的な人材を紹介・マッチングしたり、自社内から幹部候補を育成するプログラムもあります。例えば、急成長を支えるプロ経営人材の中途採用を検討する際、外部の人材バンクやヘッドハント企業とのネットワークを中小機構が仲介し、適任者探しを支援してくれます。

また既存社員の中から将来の役員候補を育てるべく、戦略策定や財務、IT活用などのハイレベル研修に派遣することも可能です。これによって経営チーム全体のスキルセットが上がり、オーナー経営からチーム経営へ移行していくことで、企業価値評価の面でもガバナンスが効いた魅力的な会社へと進化できます。

■ 働きがいのある成長企業へ

社員にとって自社が「5年後に売上○倍を目指す」「全国・世界に事業を広げる」と宣言している状況は、自分たちのキャリアや待遇にも将来性が感じられる材料となります。実際、100億宣言企業には賃上げへのコミットも期待されています(補助金要件として賃上げ計画提出を求められる場合があります)。

成長に伴い社員の処遇や福利厚生が充実する見込みがあることは、働きがいを高めるでしょう。「この会社で頑張れば自分も成長できる」「会社の成長に貢献している」という実感が従業員エンゲージメントを強化し、ひいては生産性向上にもつながります。

こうした人的資本の充実は中長期的に企業価値(評価額)の向上要因となり、採用市場や金融市場で高い評価を受ける好循環を生みます。

▶参照サイト:https://hiyaku-kakuho.smrj.go.jp/

経営者ネットワークの形成 – 志を同じくする仲間と得られるもの

「100億宣言」に参加する大きなメリットの一つが、同じ志を持つ経営者同士のネットワークにアクセスできることです。

これは単なる交流会ではなく、成長を目指す経営者にとって貴重な学びと協業の機会を提供する場となります。

■ 異業種・異地域からの刺激

参加企業は製造業、IT、サービス、卸売、建設など多岐にわたります。普段接点のない業種の経営者と議論することで、自社とは異なるビジネスモデルやイノベーション事例に触れ、新たな発想が生まれます。

「地域・業種を超えた多様・異質な経営者ネットワーク」である点が強調されており、お互いの成功談だけでなく失敗談や課題も共有できる貴重な場です。例えば地方企業の社長が都心ベンチャーの成長戦略を聞いて刺激を受けたり、製造業の社長がIT企業のDX事例から自社工場の改善ヒントを得る、といったクロスラーニングが期待できます。

■ 高成長を目指す者ならではの共感

売上100億円という高い目標に挑む経営者には、共通の悩みや経営課題も存在します。たとえば「急拡大による組織崩壊をどう防ぐか」「銀行融資だけに頼らない資金戦略」「家業から脱皮しプロ経営への転換」といったテーマは、多くの宣言企業が直面するものです。

ネットワークではそうした成長ならではの悩みを率直に打ち明け、先に100億企業となった先輩や同じ道を進む仲間からアドバイスを得られます。この横のつながりは心理的な支えにもなり、「自分だけじゃない」という安心感や「他社も頑張っているから負けられない」という良い刺激となります。

経営トップ同士が切磋琢磨する環境は、孤独な戦いに陥りがちな中小企業経営者にとって大きなメリットです。

■ ビジネスコラボや市場連携の可能性

ネットワークで知り合った企業同士が新たなビジネス連携を生むケースも期待できます。例えば、技術力はあるが販路に課題を抱える製造企業と、販路を持つ商社がネットワークを通じて出会い協業するといったことです。

実際、政府は地域ごとに「100億企業予備軍」同士や支援機関を巻き込んだ勉強会・交流会も予定しており、参加者間でのマッチングも視野に入れています。共通のビジョンを持つ者同士だからこそ、信頼関係の構築も早く、将来的な資本業務提携や合併などに発展する可能性もゼロではありません。少なくとも、全国規模の人脈形成は経営者にとって一生の財産となるでしょう。

100億宣言のメリットまとめ – なぜ経営者にとって有益か

ここまで見てきた内容を踏まえ、「100億宣言」に参加する主なメリットを経営者向けに整理します。

- 政府支援のフル活用

宣言を“パスポート”として、大型補助金や税制優遇など潤沢なリソースを成長に投入できる。自社だけでは得られない後押しにより成長スピードが飛躍的に増す。 - 成長戦略の高度化

外部の視点を取り入れつつ自社の戦略を練り直すことで、実現可能性の高いビジョンを描ける。経営者自身の視座も上がり、社内の目標共有も徹底できる。 - 企業価値と信用力の向上

公的に成長期待企業として認められることで、金融機関や投資家、求職者からの評価が向上。社員のモチベーションも上がり、人材戦略が円滑に進む。 - 人的ネットワーク拡大

志を同じくする経営者仲間との出会いにより、孤軍奮闘ではない経営が可能になる。最新情報や知見を得られ、協業のチャンスも広がる。 - 長期視点への転換

100億という高い目標設定により、日々の短期対応だけでなく中長期の視点で会社を育てる意識が芽生える。将来的なIPOや次世代承継など、さらなる発展への布石にもなる。

以上のように、「100億宣言」は単なる目標宣言に留まらず、企業のあらゆる側面を強化し次のステージへ押し上げる総合支援プログラムといえます。

留意すべき課題やデメリット – 落とし穴はあるか?

一方で、制度上・運営上の課題や参加にあたっての注意点も存在します。メリットばかりに目を奪われず、以下のようなデメリットやリスクも把握しておきましょう。

- 公募・審査の手間と競争

前述した通り、補助金の獲得には書類審査・プレゼン審査など厳しいプロセスを経る必要があります。申請書類は数十ページ規模にも及び、事業計画・財務計画を精緻に作成しなければなりません。また採択率は決して高くなく、相応の競争を勝ち抜く必要があります。このため、申請準備に時間と労力を取られ、本業の経営にリソースを割けなくなる恐れがあります。専門コンサルタントの力を借りるなど工夫が必要でしょう。 - 目標未達のプレッシャー

一度「100億円を目指す」と公言する以上、社内外からその進捗を期待されるようになります。公式には達成義務は無くペナルティもありませんが、万一成長が停滞した場合の心理的負担は経営者にかかるかもしれません。「有言不実行」と見られないよう、継続的な努力が求められます。とはいえ、挑戦すること自体に意義がある制度なので、失敗を過度に恐れる必要はないという声もあります。 - 情報公開によるリスク

宣言内容(成長計画の概要)はポータルサイトで公開されます。これにより競合他社にも自社の野心や戦略の一端が知られることになります。例えば「◯年までに海外進出」等の方針が明らかになるため、ライバル企業が対抗策を打ってくる可能性もゼロではありません。ただし細部の企業秘密まで公開されるわけではなく、あくまで概要レベルの情報ですので、通常の広報活動の延長と捉える企業が多いようです。 - 設備投資後の負担

補助金ありきで大型投資を行ったものの、後で減収やコスト増に見舞われた場合のリスクも考えておく必要があります。補助金は半額出ても残り半分は自己負担であり、借入金で賄った場合は将来的な返済義務が残ります。設備を導入したものの需要が追いつかない、という事態になれば財務負担が重くなりかねません。投資判断は支援があるからといって安易にせず、慎重なシミュレーションの上で行うべきです。 - 対象企業の範囲と不公平感

現状、売上高10億円以上の企業が主な対象となっているため、それ未満の小規模企業やスタートアップにはハードルが高い面があります。自社も挑戦したいと思っても要件を満たさず参加できないケースや、参加できても補助金要件の1億円投資が非現実的というケースもあります。この点については「まずは身の丈に合った他の施策を活用し、将来100億宣言に挑むステージを目指す」という段階的アプローチが推奨されます。一部には、「限られた中堅企業だけが恩恵を受ける制度では」との声もありますが、政府としては将来的に対象層の拡大も視野に入れているようです。

以上のように、100億宣言には留意点もありますが、適切に計画を立て挑戦すればこれらリスクは管理可能と言えるでしょう。何より重要なのは、経営者自身が腹を括って高い目標に挑む覚悟です。それが無ければ宣言しても形骸化してしまう恐れがあります。

逆に言えば、リスクを乗り越えるだけの強い意志と戦略があれば、得られるリターンは非常に大きい制度だということです。

実際に参加した企業の事例と成果

制度開始から日が浅いため、「100億宣言」による劇的な成果が出た事例はこれから本格化します。しかし既に数多くの企業が宣言を行い、前向きな変化が生まび始めています。

例えば、初回に宣言した約311社(2025年6月公表時点)の内訳を見ると製造業や卸売業が多く、補助金をテコに生産能力増強や新製品開発に踏み切った企業が散見されます。ある地方の食品メーカーでは、宣言を機に銀行からの大型融資提案を受け、海外輸出向けの新工場建設計画を前倒ししたケースも報告されています。また別のIT企業では、「100億宣言企業」であることを採用ページでアピールしたところ、高スキル人材の応募が増加しチーム強化につながったとのことです。

政府系サイト「J-Net21」では、すでに売上100億円を達成した先輩企業のストーリーが特集されています。

例えば、北海道の老舗旅館グループ「鶴雅ホールディングス」は地域密着の強みを活かし国内外に高級ホテルを展開することで100億円企業へと成長しました。山口県の酒造メーカー「獺祭(だっさい)」を製造する旭酒造は、業界の常識を破る革新(純米大吟醸の大量生産と海外マーケティング)で年商100億円規模に到達しています。

これらの事例から学べるのは、大胆な市場挑戦と経営革新が100億円達成の鍵だという点です。100億宣言に参加する企業も、それぞれの強みをテコに果敢な戦略に打って出ることが期待されています。

今後、公式には毎年秋頃に宣言企業のシンポジウムが開催され、各社の進捗や成功事例の共有が行われる予定です。ここで優れた成果を上げた企業が表彰されたり、成功モデルが横展開されたりすることで、さらなる参加企業の刺激となるでしょう。

参加企業同士が競い高め合うエコシステムが生まれれば、まさに政府の狙う「100億企業の続々創出」が現実のものとなります。

まとめ – 「100億宣言」は次なる成長ステージへの切符

スタートアップ経営者や中小企業オーナーにとって、「100億円」という数字は一見すると高い壁に感じられるかもしれません。しかし、本記事で述べた通り「100億宣言」プログラムはその壁を乗り越えるための梯子を提供してくれます。資金面の強力な援助、プロフェッショナルによる戦略・組織面のサポート、そして頼もしい仲間の存在――これらは企業単独では手に入れにくい貴重なリソースです。

もちろん、実際にその梯子を登る努力(イノベーションやマーケティング、組織改革等)をするのは経営者自身と社員の皆さんです。100億宣言は「成長するのはあなた次第だが、全力で支える」という国からのエールとも言えるでしょう。参加にあたっては慎重な計画と覚悟が必要ですが、得られる果実は大きく、会社の未来を切り拓く転機となり得ます。

経営環境が変化の激しい今こそ、政府の支援策もうまく活用しながら大胆な成長戦略に打って出るチャンスです。自社が条件を満たし「次のステージ」への意志が固まったなら、ぜひこの「100億宣言」に挑戦してみてはいかがでしょうか。

野心的な目標に向かって踏み出す一歩が、御社を地域の、そして日本の未来を担う企業へと押し上げる原動力になるかもしれません。