脱炭素と水資源の両立が経営課題になるいま、排水を「コスト」から「資源」へと転換する技術が企業価値を左右します。

愛研化工機はその最前線で、「100億円宣言」(2034年までに売上100億円)を掲げ、EGSB/MBRを核にした環境ソリューションをファブレス×DX×グローバルライセンスでスケールさせようとしています。JICA・JETRO連携による海外展開や、標準化・モジュール化による品質均一化、人材強化まで含めた全社変革は、中小企業の成長モデルとしても注目に値します。本記事では、宣言の背景、技術優位、成長エンジン、海外戦略、組織・人材、SWOTを経営者目線で分解し、「環境×収益」を両立させる実装戦略を具体的に読み解きます。

参考元:https://growth-100-oku.smrj.go.jp/companies/pdf/00282-00.pdf

会社紹介と100億円宣言の意義

愛媛県松山市に本社を置く株式会社愛研化工機は、排水処理装置の設計・開発を手がける環境技術系企業です。

「排水を資源へ」という理念

同社は自社で工場を持たないファブレス型メーカーとして、40年以上にわたり「排水を資源へ」という理念の下で水処理技術を磨いてきました。主力製品は高速・高負荷な嫌気性排水処理装置「スーパーデプサー」で、オランダ発のUASB法を応用したEGSB法の独自システムです。

また膜分離活性汚泥法(MBR法)による高度な水再生技術も強みとしており、工場排水をバイオマス資源と捉えてエネルギー回収と水のリサイクルを実現する革新的ソリューションを提供しています。

こうした独自技術開発力により、多数のナショナルプロジェクト(国家プロジェクト)にも参画し、国内有数の環境ソリューション企業として評価を高めてきました。

100億円宣言

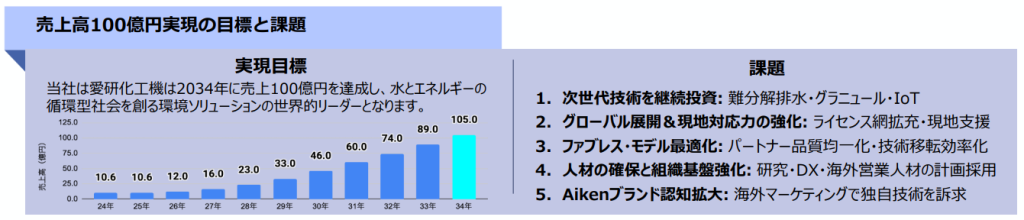

現在、愛研化工機の規模は従業員10名程度、年商約10億円(2024年3月期)と小規模ながら、同社は「100億円宣言」と称して2034年までに売上高100億円を達成するという大胆な長期目標を掲げています。

この「100億円宣言」は、自社の責任において売上高100億円を目指し取り組むことを社内外に宣言するものであり(中小企業庁の「100億企業成長ポータル」への登録)、愛研化工機が中小企業からグローバルニッチトップ企業へ飛躍しようとする強い意志を示すものです。

実際、同社は2034年に100億円企業となり、水とエネルギーの循環型社会を創る環境ソリューションの世界的リーダーになるというビジョンを明確に打ち出しています。売上高10億円規模から10年間で10倍への成長を目指すこの計画は、単なる売上目標を越えて企業の存在意義と方向性を定める旗印と言えます。

経営者にとって「100億円宣言」の意義は、社員や関係者の意識改革を促し、企業全体が長期ビジョン達成に一丸となる原動力を生み出す点にあります。愛研化工機はこの大胆な目標を通じて、自社の技術とビジネスモデルを飛躍的にスケールさせ、地域発の環境ソリューション企業として全国・世界に打って出ようとしています。

地球環境と脱炭素に向けた経営ビジョン

愛研化工機の経営ビジョンの根幹には、地球環境への貢献と工場の脱炭素化の実現があります。創業以来掲げてきた「排水を資源へ」という理念の通り、同社は工場排水を「捨てるもの」ではなく有価な資源と捉え直し、水処理技術によってエネルギーを創出しつつ水質を浄化することに注力してきました。

例えば、食品工場や化学工場などの産業排水中の有機物を嫌気性処理でメタンガス化しエネルギー回収することで、工場の脱炭素(CO₂排出削減)対策に貢献します。実際、同社技術を用いれば排水処理の過程でメタンを生成し、温室効果ガスであるCO₂排出削減につなげられるため、排水処理設備がそのまま再生可能エネルギー製造装置として機能します。

このように排水処理を環境ソリューション化する発想が、クライアント企業のESG経営支援(排水コスト削減とエネルギー創出による持続可能経営)にも直結しています。

愛研化工機は地元・瀬戸内地域の厳しい排水規制に対応する高度技術を培い、さらにインドネシアにおける工場排水対策プロジェクトなど海外でも実績を重ねてきました。環境負荷低減への取り組みが世界的課題となる中、同社は自らの成長目標を「環境ビジョン」と強く結び付けています。

経営トップの岩田佳大氏も「地元松山から世界へ日本の環境技術を発信し、水質改善・CO₂削減で循環型社会を実現することを全社員が誓います」と述べており、企業としての社会的使命感を明確にしています。単に売上拡大を目指すのではなく、環境技術によって持続可能な社会に貢献することが成長戦略の大前提にある点が、愛研化工機の特徴的な経営ビジョンと言えるでしょう。

地球規模の課題である水資源保全と気候変動(脱炭素)に、中小企業ながら真正面から取り組む姿勢は、同社のブランド価値そのものとなっています。

技術的優位性:スーパーデプサー、EGSB、MBR法など

愛研化工機の成長を支える最大の源泉は、その技術的優位性にあります。中核となる技術は二つ、すなわち嫌気性排水処理技術のEGSB法(UASB法の発展型)と、好気性処理と膜分離を組み合わせたMBR法(膜分離活性汚泥法)です。

EGSB法(UASB法の発展型)

まず、同社の主力製品「スーパーデプサー」に代表されるEGSB法についてです。EGSB(Expanded Granular Sludge Bed)法はオランダで開発されたUASB法を改良した高速・高負荷型の嫌気性処理プロセスであり、スーパーデプサーはこれを応用した愛研化工機独自の排水処理装置です。

従来の好気性処理とは異なり酸素供給のための曝気が不要であるためエネルギーコストが大幅に低減でき、さらに有機物の大部分を微生物が分解してメタンガスとして回収できる点が大きな特徴です。この嫌気性処理により発生したメタンは工場内ボイラー燃料等に活用可能で、排水処理がそのままエネルギー創出装置になります。また嫌気性処理では余剰汚泥(処理後に残る汚泥)の発生も極めて少なく抑えられるため、廃棄コストの削減にもつながります。

さらにEGSB法は高濃度の有機排水を高負荷で処理可能であり、従来法に比べ小型設備で低コストに大量の有機物除去が行えるため、省スペース・省コストのメリットも大きいです。実際、食品加工や繊維工業などBODやCOD濃度が数千mg/Lに及ぶ排水でも、EGSBリアクターを用いることで90%以上の有機汚濁物質除去率を達成しつつメタンガスを発生させた事例が報告されています。

このようにスーパーデプサーを核とする嫌気性エネルギー回収技術は、工場排水を処理しながら同時に再生可能エネルギー(バイオガス)を生み出すクリーンシステムとして高く評価されています。

MBR法(膜分離活性汚泥法)

次にMBR法(膜分離活性汚泥法)についてです。これは従来の活性汚泥処理(好気性微生物による有機物分解)に膜分離工法を組み合わせたもので、愛研化工機では「Depcer MS」という名称でシステム提供しています。MBRでは微生物による処理後の固液分離を沈殿ではなく精密ろ過膜によって行うため、汚泥と処理水の分離が確実かつ効率的に行われます。

その結果、BODや濁度が極めて低い高品質な処理水を得ることが可能で、工場排水の再利用(リサイクル)にも直接活用できる水準の水質が達成できます。MBR法の利点は他にも、沈殿槽を不要とすることで設備の省スペース化が図れること、汚泥の沈降性を気にせず運転できるため遠隔監視や自動制御との親和性が高く維持管理が容易であること、さらに発生汚泥量が少ないためランニングコスト削減につながること等が挙げられます。

愛研化工機はこのMBR技術を活かし、例えば食品工場の排水を浄化してボイラー用水や洗浄水として再利用するシステム提案など、水資源の循環利用ニーズに応える高度なソリューションも提供しています。

嫌気性+好気性膜分離

以上のように、嫌気性+好気性膜分離という二本柱の技術的優位性こそが愛研化工機の競争力の源泉です。

同社は「排水をエネルギーに変え、さらに水を再利用する」という一貫した発想の下、EGSB法(スーパーデプサー)とMBR法(Depcer MS)を状況に応じて組み合わせ、顧客ごとに最適な排水処理システムを設計・提供しています。この技術的ソリューションは、単なる環境対策装置ではなく顧客の経営改善(コスト削減とSDGs達成)に資する環境ソリューションとして差別化されており、国内外の市場で高い付加価値を発揮できるものとなっています。

日本発の水処理技術として、こうした独自技術を武器にグローバルに展開できる点は、同社の今後の成長を支える強力な土台です。

成長に向けた戦略エンジン:研究開発拠点、DX、ファブレス最適化、グローバルライセンス網

愛研化工機は「100億円宣言」を現実のものとするために、いくつかの戦略エンジン(成長ドライバー)を明確に打ち出しています。

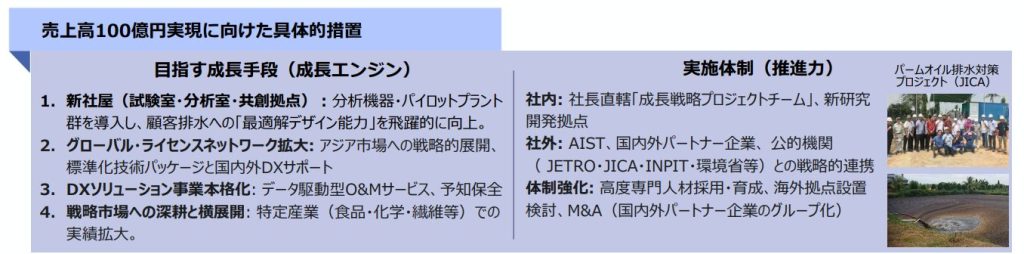

経営計画には、技術開発から事業モデル改革、デジタル戦略や市場戦略に至るまで多角的な施策が掲げられており、それぞれがエンジンとなって同社の成長を牽引する構想です。主な戦略エンジンは以下のとおりです。

- 研究開発拠点の強化

愛研化工機は新社屋に試験室・分析室を備えた研究開発拠点を設け、各種の分析機器やパイロットプラント群を導入する計画です。これにより顧客の排水特性に応じた「最適解デザイン能力」を飛躍的に向上させ、難処理排水への対応力や新技術開発力を高める狙いがあります。

実際に同社は、難分解性排水の処理技術やグラニュール(嫌気性汚泥の粒状化)技術、IoT活用による遠隔モニタリングなど次世代技術への継続投資も計画しており、研究開発インフラの充実が成長のエンジンになると位置付けています。 - DXソリューションの推進

デジタルトランスフォーメーション(DX)も同社の成長戦略の重要な柱です。具体的にはデータ駆動型の運転・保守サービスや予知保全など、排水処理プラントのO&M(運用・保守)に関するDXソリューション事業の本格展開を目指しています。

排水処理分野においてIoTセンサーやAI分析を活用しリアルタイム監視や故障予兆検知を行うサービスは、国内でもまだ新しい試みです。同社は装置を納入して終わりではなく、その後の運転データを蓄積・解析して最適運用をサポートするDXサービスを提供しようとしています。

これにより顧客にとってはトラブル予防や運用効率化という付加価値が得られ、同社にとっては継続的なサービス収入とデータに基づく製品改良フィードバックが得られるWin-Winのビジネスモデル転換となります。まさに「排水処理×DX」という新領域を開拓しようとしている点で、今後の収益拡大エンジンとして期待されています。 - ファブレスモデルの最適化

自社工場を持たず外部の協力企業に製造・施工を委託するファブレス型ビジネスモデルは、同社の強みである一方で、スケール拡大時には課題ともなりえます。

そこで愛研化工機は、パートナー企業間での品質均一化や技術移転の効率化によってファブレスモデルを最適化し、大量受注・海外展開にも耐えうる体制を整える方針です。具体的には、装置の標準化・モジュール化を進めて協力企業が作りやすい設計とし、製造工程のマニュアル整備や人材交流によってどの地域・企業でも一定品質のシステムを構築できるようにする取り組みと考えられます。

またM&Aによるパートナー企業のグループ化も選択肢に入れることで、必要に応じて自社グループ内に製造リソースを取り込む柔軟性も示しています。ファブレス環境企業としての強みを維持しつつ弱点を補い、事業拡大フェーズでも品質とコスト競争力を損なわない体制作りが、この戦略エンジンの狙いです。 - グローバルライセンス網の拡大

同社は海外市場、とりわけアジアを中心にグローバル展開を加速する計画です。その鍵となるのが現地企業とのライセンス契約ネットワークの構築です。

自社技術をパッケージ化・標準化して提供し、現地パートナー企業にライセンス供与してもらうことで、自社が直接拠点を多数構えずとも各国で案件を獲得・実施できる体制を目指しています。

愛研化工機はすでにインドネシア・台湾・オランダ等で技術提供パートナーを有しており、さらにアジア新興国を中心にネットワーク拡充を図る方針です。ライセンス供与後も国内外DXサポートを通じて遠隔で運転監視や技術支援を行う計画で、自社のサービス提供範囲を広げつつ各国のニーズに応じた迅速な展開が可能となります。

グローバルライセンス網の拡大は同社の売上規模を飛躍させる原動力であり、詳細は後述する海外展開戦略の項で触れます。 - 重点市場の深耕と横展開

技術の応用可能分野を広げる戦略として、まずは特定産業分野での実績拡大を図り、その後その知見を横展開する計画も示されています。

現在強みを持つ食品、化学、繊維といった産業の排水分野でトップクラスの導入実績を積み上げることで、その業界内での信頼性を確立し市場シェアを拡大します。さらにそこで得たノウハウを応用して他の類似プロセス産業(例えば製紙やバイオマス発酵分野など)へも進出するという横展開を図ることで、市場セグメントごとの成長機会を捉えていきます。

このようにニッチトップ戦略と多角化戦略を組み合わせることで、確実な成長エンジンとする考えです。

以上のように、愛研化工機は研究開発からDX、事業モデル、マーケティングに至るまで多面的な戦略エンジンを準備しています。

これらを推進するために社内では社長直轄の「成長戦略プロジェクトチーム」を結成し、トップ主導で全社横断の取組みを進めています。また産総研(AIST)や大学との共同研究、JETRO・JICA等の公的機関との連携強化など、社外の力も積極的に取り込もうとしている点も注目すべきでしょう。

複数の成長エンジンが連動して回り始めれば、現在の小規模企業から脱皮し100億円企業へのロードマップを現実のものとする推進力が生まれることが期待されます。

海外展開とJICA/JETRO等の連携活用

愛研化工機の成長戦略において、海外展開は避けて通れない重要テーマです。同社は「地元松山から世界へ日本の環境技術を発信する」と宣言しているように、積極的にグローバル市場への進出を図っています。特にアジア新興国を中心に、水環境規制の強化や脱炭素ニーズの高まりによって排水処理ソリューションの需要が拡大すると見込み、現地パートナーとの協業や政府支援策の活用によって事業拡大を計画しています。

グローバル・ライセンスネットワークの構築

具体的な海外展開策としては、前述のグローバル・ライセンスネットワークの構築があります。同社は既にインドネシア・中国・ベトナム・台湾・オランダ・トルコなどで現地パートナーと連携実績があり、これらの地域で処理装置の販売・設計・施工・運転維持までを現地企業と役割分担して提供する体制を取っています。

愛研化工機自身は高度な技術提供や設計面を担い、現地パートナー企業が営業活動や据付工事、アフターサービス(O&M)を担うという分業体制で、互いの強みを活かして顧客にサービス提供しています。このモデルにより、自社のリソースが限られていても現地企業との協力で中小企業ながらグローバル展開を可能にしているのです。

JETROやJICAといった公的機関との連携

また、海外市場開拓において愛研化工機はJETROやJICAといった公的機関との連携も巧みに活用しています。例えば新興国でのプロジェクトではJICA(国際協力機構)のスキームを活用し、インドネシアのパームオイル排水処理プロジェクトに参画した実績があります。

パーム油製造過程の排水は環境負荷が高く大きな社会課題ですが、同社はJICAの協力の下で現地工場に嫌気性処理装置を導入し、汚泥削減とバイオガス発電によるCO₂削減効果を実証しました。こうした国際協力プロジェクトへの参画は、現地での信頼構築と自社技術のPRに大いに役立っており、結果として商用案件の獲得にもつながります。

JETRO(日本貿易振興機構)についても、同社は海外展開支援サービスを積極的に利用しています。水処理分野は大企業を含む競合が多い市場ですが、愛研化工機が輸出ビジネスで成功している要因の一つとして「海外から引き合いがあれば必ず現地に赴き、現場調査を行ってニーズに合った提案をする」というフットワークの軽さと、JETROなどの支援策を積極活用した点が挙げられています。

実際、JETRO専門家のアドバイスを受けつつ契約交渉を進めるなど、同社は小規模企業ながらJETROの提供する各種支援(市場情報の提供、ビジネスマッチング、専門家派遣 等)を存分に利用してきました。こうした公的支援の活用は、人的・資金的リソースが限られる中小企業が海外で成果を上げる大きな後押しとなります。

地方自治体の取り組み

さらに、地方自治体の取り組みもバックアップになっています。2025年2月には愛媛県が主導するインド経済交流ミッションに愛研化工機の会長・社長自らが参加し、インド市場でのビジネス機会を探るなど積極的に海外に打って出ています。このようにトップ自らが海外に足を運び、ネットワーク構築に努める姿勢からも、同社のグローバル展開への本気度がうかがえます。

愛研化工機の事例は、中小企業のグローバル展開モデルケースとしても注目に値します。自社の強みである環境ソリューションを武器に、公的機関との連携や現地パートナーシップを駆使して海外市場を切り拓いている点は、同規模の企業にとって大いに参考になるでしょう。

今後もJETROやJICA、さらには現地政府・国際機関との協働を活用しつつ、市場選定と技術適応を的確に行うことで、愛研化工機は世界各地で日本の水処理技術のプレゼンスを高めていくと期待されます。

人材戦略と組織体制強化

売上高100億円規模への成長を実現するには、人材戦略と組織体制の強化も不可欠です。愛研化工機では、現在の少数精鋭体制から脱皮し事業拡大を支える組織基盤を作るため、以下のような施策に取り組んでいます。

社長直轄の「成長戦略プロジェクトチーム」を結成

まず社内体制として、前述の通り社長直轄の「成長戦略プロジェクトチーム」を結成し、部署横断で成長戦略を推進しています。トップ自ら陣頭指揮を執ることで迅速な意思決定と全社的なコミットメントを引き出し、組織内のベクトルを揃える狙いがあります。また、新社屋での研究開発拠点整備に合わせて研究職の強化も図っており、専門知識を持つエンジニアを新規採用・育成する計画です。特にバイオ分野や水処理プロセスの専門家、分析技術者などを確保し、少人数でも高度な技術開発と案件対応ができる体制を目指しています。

デジタル事業・海外事業に対応できる人材の確保

次に、デジタル事業や海外事業に対応できる人材の確保です。DXソリューション事業を本格化するにはIoTやAI、データサイエンスのスキルを持つ人材が不可欠となります。また海外展開を支えるには語学力や国際営業の経験を持つ人材が必要です。

そこで同社はDX人材および海外営業人材の計画的採用にも取り組む方針を示しています。現在の従業員数10名程度という状況から考えると、相当数の増員・組織拡大が前提となりますが、専門性の高い少数精鋭チームを複数抱える体制へ転換していくものと思われます。さらに、既存社員のスキルアップ(例えば海外プロジェクトマネジメント研修やデジタル技術研修の実施)を通じて社内人材の高度化・多能工化も図り、戦力強化を進めています。

海外拠点の設置検討やパートナー企業との関係強化

組織体制面では、海外拠点の設置検討やパートナー企業との関係強化も重要なテーマです。現状では松山本社から海外プロジェクトを管理していますが、将来的にはアジア等に現地拠点や駐在員事務所を設け、より密接な現地対応力を備える構想です。これにより時差や言語の壁を越えたサービス提供が可能となり、グローバル企業としての組織体制が整います。

また、国内外の有望企業とのM&Aや資本業務提携も選択肢に入れており、必要とあらば自社グループ内に人材・技術を取り込むことで規模拡大と技術幅の拡張を行う意図もうかがえます。特に海外で既に販路や実績を持つ企業を傘下に収めることができれば、一気に海外事業をブーストできる可能性もあるでしょう。

グループ経営用の専門サイト

このように愛研化工機は、高度専門人材の採用・育成と組織基盤の強化を車の両輪として進めています。中小企業にとって人材確保は常に課題ですが、明確なビジョンと魅力ある成長計画(100億円宣言)があることで、志あるプロフェッショナル人材を引きつける効果も期待できます。また社員一人ひとりが幅広い役割を担い成長できる環境を整えることで、小さくても強い組織への転換を図っています。

現有メンバーと新規人材の融合により、技術・営業・管理の各面でスケールアップに耐えうる組織へと進化できるかが、今後の成長の鍵を握るでしょう。

SWOT分析:愛研化工機の成長力を支える構造分析

以上見てきたように、愛研化工機は独自の技術と戦略で成長を目指しています。ここで同社の現状をSWOT分析(Strengths:強み / Weaknesses:弱み / Opportunities:機会 / Threats:脅威)の観点から整理し、その成長力の構造を分析してみましょう。

- Strengths(強み)

業界随一の環境技術力 – EGSB法やMBR法に代表される独自技術を保有し、高負荷排水処理や水再利用といった分野で圧倒的なパフォーマンスを実証。多数の国家プロジェクト採択や官公庁の技術導入実績が裏付ける技術信頼性があります。

明確なビジョンと使命感 – 「排水を資源へ」「工場の脱炭素化」といった創業以来の理念を軸に、環境貢献と事業成長を両立させるビジョンが全社員に共有されている。100億円宣言という大胆な目標も含め、トップから現場まで目的意識が高い組織風土が強みです。

経営のアジリティ(敏捷性) – 小規模組織ならではのフットワークの軽さで、経営層自ら国内外の顧客現場に赴き迅速に対応する機動力があります。意思決定のスピードも速く、顧客ニーズへの柔軟な対応力につながっています。

戦略的パートナーシップ – ファブレスモデルにより大手メーカー(例:栗田工業)や専門企業との協業体制を築き、販売協力店や技術協力先を国内外に持つなど、自社の弱みを補完するネットワークを構築済みです。さらにJETRO・JICA等公的機関とも連携し、資金・情報・人脈面で中小企業以上の資源を活用できています。 - Weaknesses(弱み)

リソースの制約 – 現在従業員数が10名規模と極めて少なく、受注拡大時の人的対応力や多拠点展開時の管理力に不安が残ります。組織の絶対量が小さいことで、一人当たりの業務負荷も高くなりがちです。

ファブレスゆえの課題 – 製造・施工を外部委託するビジネスモデル上、協力企業の品質に自社ブランドの品質が左右されます。パートナー各社で技術力や品質管理水準のばらつきが出るリスクがあり、統一的な品質保証体制の構築が必要です。

資金力・知名度の不足 – 大企業に比べれば当然ながら資金体力は小さく、大型プロジェクト受注時の一時的資金負担など財務リスクに注意が要ります。また知名度も限定的で、特に海外では信頼獲得に時間を要する可能性があります。

キー人材への依存 – 小規模ゆえに特定の技術者や経営者個人に依存する度合いが高く、例えば経営トップの岩田氏のような存在に業績が大きく左右されるリスクがあります。人的資源の裾野を広げ組織力に転化していくことが課題です。 - Opportunities(機会)

環境規制強化と脱炭素ニーズ – 世界的に産業排水規制の強化や企業のカーボンニュートラル志向が進んでおり、工場排水の高度処理やエネルギー化ニーズは拡大傾向です。特に新興国では環境インフラ整備がこれから本格化するため、先進的な排水処理環境ソリューションへの需要が大きい市場が広がっています。愛研化工機の技術はまさに時流に乗ったソリューションと言えます。

公的支援と連携のチャンス – 日本政府はJICAを通じたインフラ輸出支援や、中小企業の海外展開支援策を充実させています。愛研化工機はこれらを積極的に活用しており、今後もJICA案件への参画や補助金・助成金の獲得、JETROを通じた現地企業とのマッチングなどJICA・JETRO連携によるビジネス拡大のチャンスが見込まれます。

DX技術の展開 – 水処理業界におけるIoT/AI活用やリモートモニタリングサービスは、まだ黎明期で競合も少ない分野です。先行者利益を得やすく、自社プラントにDXソリューションを付加してサービス収益を上げるビジネスモデルは、新たな成長市場となる可能性があります。愛研化工機が目指す排水処理のDX化は、市場の付加価値向上トレンドに合致しています。

産業クラスターとネットワーク – 愛媛県や瀬戸内地域には環境・エネルギー分野の産業クラスター形成の動きもあり、地域発ベンチャーとして行政や大学との連携機会が増えています。また、既存の販売協力ネットワークをテコに国内他地域や海外での販路を広げることも可能です。地域の強みと自社技術を組み合わせた新事業創出なども期待されます。 - Threats(脅威)

競合の存在 – 水処理装置業界は国内外に強豪企業が多数存在し、プラント大手や水処理専業の大企業がしのぎを削る分野です。顧客によっては実績や資本力で勝る大企業を選好する傾向もあり、小規模な同社が大規模案件を獲得し続けるにはブランド力強化が必要です。

技術競争と模倣 – EGSB法やMBR法自体はオープンな技術であり、今後他社が同様の高効率排水処理装置を開発してくる可能性があります。特許やノウハウで保護された独自要素を磨き続けないと、いずれコモディティ化した価格競争に晒されるリスクがあります。継続的な技術革新への投資が不可欠です。

海外展開リスク – 政治・経済情勢が不安定な国でのプロジェクトでは、計画変更や中断リスクがあります。また為替変動による収益悪化や、現地パートナーとのトラブル、知的財産管理の問題など、グローバルビジネス特有の脅威も内在します。文化や商習慣の違いから予期せぬコストが発生する場合もあるでしょう。

人材確保競争 – 成長戦略を進める上で必要な高度専門人材は、他社との獲得競争が激しい領域です。特にDX人材やグローバル人材は都市部の大企業・スタートアップなども虎視眈々と狙っており、地方の中小企業である同社が魅力的な雇用条件やキャリアパスを提示できなければ、必要な人材を確保できない可能性があります。それに伴い計画の遅延や実行力低下のリスクもあります。

このSWOT分析から見えてくるのは、愛研化工機の成長力は独自技術と機動力という「強み」を武器に、環境ビジネス拡大という追い風の「機会」を捉える戦略である一方、やはりリソース不足など中小企業ゆえの「弱み」と激しい競争やグローバルリスクといった「脅威」をどう克服するかがカギだということです。

同社自身もこれら課題は認識しており、人材強化や品質標準化、新技術投資などの具体策を講じつつ、リスク低減と機会最大化に努めていると言えます。

環境系中小企業のモデルケースとしての意義と展望

愛研化工機の挑戦は、一企業の成長計画に留まらず、環境系中小企業のモデルケースとして広く示唆に富むものです。水処理・脱炭素という社会課題解決型ビジネスにおいて、中小企業がどのように技術優位を築き、ビジネスモデルを工夫し、外部リソースを活用しながらスケールアップを図っていくか――その具体像を提示しているからです。

同社が掲げる100億円宣言と成長ロードマップには、「日本の水処理技術を地元松山から世界へ発信し、地域経済を活性化するとともに循環型社会を実現する」という高い志が込められています。

地方発の中小企業であっても、グローバルニーズに応える独自技術と明確なビジョンがあれば世界的リーダーになり得ることを示す点に、本事例の意義があります。環境分野はとかく大企業やベンチャー資本が主導しがちですが、愛研化工機のように地道に技術研鑽を積んできた地方企業が、新たなデジタル技術やオープンイノベーションを取り入れて飛躍を目指す姿は、他の中小企業にとって大いに刺激となるでしょう。

今後の展望として、愛研化工機が2034年に売上100億円を達成し環境ソリューションの世界的リーダーとなれば、日本の産業界においても一つの画期となります。水処理技術で世界を舞台に戦う中小企業の成功モデルが生まれることで、追随する企業も増え、日本発の環境ソリューション産業全体の底上げにつながる可能性があります。特に脱炭素やSDGs達成に向けたビジネスは今後数十年にわたり拡大が見込まれる分野であり、その領域で中小企業がイノベーションを牽引することは、日本経済にとっても意義深いことです。

もっとも、目標達成までの道のりには不確実性も伴います。技術革新のスピード、競合他社の動向、国際情勢の変化など、取り巻く環境は常に変わります。愛研化工機にとっても計画通りにいかない局面は訪れるかもしれません。

しかし同社が素晴らしいのは、そうしたリスクも織り込んだ上で具体的な成長エンジンと行動計画を示している点です。闇雲な目標ではなく、研究開発・DX・組織・パートナー戦略といった手段を明確に定めているからこそ、社内外の理解と協力も得やすくなっています。これは他の中小企業が長期ビジョンを策定する際の参考にもなるアプローチです。

最後に、経営者の視点で見れば、愛研化工機のケースから学べることは「ミッションドリブンな経営」の強さでしょう。同社は環境改善という社会的ミッションを事業の中心に据え、それを実現する過程での経済的成長を描いています。

社員一人ひとりもそのミッションに共感し「全社員が誓います」という言葉に体現されるように、高いエンゲージメントを持って働いていると推察されます。目的と意義が明確な組織は強く、困難にも立ち向かう力があります。愛研化工機が掲げる100億円宣言は、単なる売上目標ではなく経営ビジョンの宣言であり、それを原動力にして社員・パートナー・地域社会を巻き込みながら成長していこうとする姿勢そのものが模範的です。

環境系中小企業のモデルケースとして、愛研化工機の今後の歩みには業界内外から熱い視線が注がれています。2034年に向けた成長ロードマップの中で、同社がどのように課題を克服し目標を達成していくのか。そして達成後にはどのようなグローバル展開を遂げ、日本のみならず世界の水環境改善に寄与していくのか。その展望は明るく開けており、我々経営者にとっても多くの示唆と勇気を与えてくれるに違いありません。

愛研化工機の挑戦は、これからの日本の中小企業が進むべき道のひとつを示す灯台と言えるでしょう。