デジタルインボイスは、中小企業の経理業務に革命をもたらす新しい請求書の形です。インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まり経理業務が複雑化する中、請求書のやり取りをデータで完結できるデジタルインボイスが注目されています。

本記事では、デジタルインボイスの概要や導入状況、メリットと注意点、さらにマネーフォワードクラウドでの対応機能や導入ステップまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。業務効率化とDXが求められる今、ぜひデジタルインボイスの基礎知識を押さえてください。

デジタルインボイスとは何か?(概要とPeppol国際規格)

デジタルインボイスとは、標準化され構造化された電子インボイスのことです。簡単に言えば、請求書の内容を項目ごとに整理した統一フォーマットのデータであり、コンピュータが自動処理できる形で作られた電子的な請求書です。

通常のPDF請求書とは異なり、デジタルインボイスはシステム間での自動読み取り・連携を前提としています。まずは従来の電子インボイスとの違いを見てみましょう。

| 種類 (請求書の形式) | 概要 |

|---|---|

| 電子インボイス | 請求書をPDFなど電子データ化したもの。受領側は内容を目視確認し、手作業で会計システムに入力する必要がある。 |

| デジタルインボイス | 電子インボイスのうち統一規格(標準化)でデータ化されたもの。データを直接経理ソフトに取り込めるため、請求情報や仕訳の手入力作業が不要になる |

ご覧のとおり、単に紙の請求書を電子化(PDF化)しただけでは人による入力作業が残ります。

一方、デジタルインボイスであればシステム間でデータを直接やり取りできるため、受領側は請求データをそのまま会計ソフトに取り込み自動で処理・仕訳まで行うことが可能です。その結果、請求業務をデータ送受信だけで完結でき、バックオフィス全体の効率化につながります。

デジタルインボイスが注目される背景には、業務負荷の増加があります。

日本では2023年10月にインボイス制度が導入され、適格請求書の発行・保存が経理の新たな負担となりました。同時に2024年1月から電子帳簿保存法の改正も施行され、電子取引データの保存要件が厳格化しています。

こうした中、請求書を最初からデジタルデータでやり取りし保存まで完結できる仕組みとしてデジタルインボイスが非常に有用だと言われています。デジタルインボイスは適格請求書の電子化・標準化によって、インボイス制度への対応と電子帳簿保存法への対応を同時に実現し、経理DXを次のステージへ導くカギと期待されています。

Peppol(ペポル)とは?国際標準規格とJP PINT

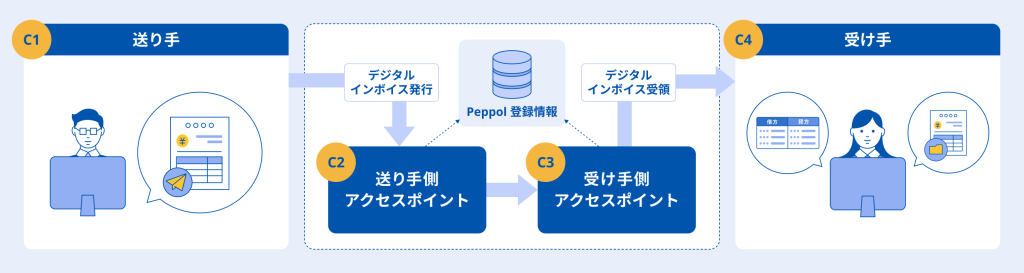

デジタルインボイスを語る上で欠かせないのがPeppol(ペポル)という国際標準規格です。Peppolは電子文書をネットワーク上でやり取りするための共通仕様とルール、ネットワークインフラから成る枠組みで、もともと欧州で生まれました。異なる国やシステム同士でもこの規格に沿えば請求データをスムーズに交換できるため、現在はシンガポールやオーストラリアなど30か国以上で採用が広がっています。

日本でもデジタル庁(政府のデジタル行政推進機関)がPeppolの国内管理局となり、これをベースに日本向け標準仕様「JP PINT」を策定しました。

Peppolはデジタルインボイスの国際標準仕様で、異なるシステム間の「共通言語」となり、国やソフトが違っても同じフォーマットで請求書データ交換を可能にします。日本でもデジタル庁主導で「JP PINT」として国内仕様を整備し、Peppolネットワークに接続する事業者(サービスプロバイダー)が認定されています。

要するにPeppolは異なる請求システム間の“通訳”のような役割を果たします。送信側・受信側それぞれがPeppol対応のサービス提供事業者(アクセスポイント)と契約しネットワークに接続することで、どの会計ソフトを使っていても統一規格のデータ交換ができるのです。

日本独自のJP PINT仕様に準拠したデジタルインボイスであれば、日本の複雑な消費税要件にも対応した請求データとして安心して発行・受領できます。

日本国内における導入状況や義務化の動き

日本においてデジタルインボイスの導入はまだ義務ではありません。2023年10月にインボイス制度が開始された当初、請求書の電子化・標準化は強制されておらず、デジタルインボイスの利用は各企業の任意に委ねられています。ただし、インボイス制度施行後の経理業務効率化策として企業の関心は高まりつつある段階です。デジタル庁や業界団体も普及に向けた取り組みを加速させており、会計ソフト各社から対応システムが続々と提供されています。

政府はデジタルインボイス普及のため「デジタルインボイス推進協議会(EIPA)」を産官学で設立し、民間企業(会計システムベンダーなど)と連携して標準仕様の普及活動を行っています。また、日本の中小企業が低コストで利用できる環境づくりも進められており、Peppolネットワークに接続するサービスプロバイダー(アクセスポイント事業者)が次々と認定されています。マネーフォワードなど10社が既に国内の認定サービスプロバイダーとなっており、ユーザー企業はそれらの提供するクラウドサービスを利用することでPeppolネットワークに参加できます。

現時点(2025年)で日本政府からデジタルインボイス義務化の明確なスケジュールは発表されていません。しかし世界に目を向けると、80か国以上が電子インボイス発行や電子報告の義務化を実施または計画中と報告されています。

欧州を中心にB2B取引や税務報告への電子インボイス義務化が進んでおり、グローバル企業は対応を迫られる状況です。日本企業でも海外取引のある場合、取引相手から電子インボイス(Peppol形式)の発行を求められるケースが増える可能性があります。

こうした世界的潮流を受け、日本国内でも将来的には電子インボイスの標準化・デジタル化が当たり前になると見込まれます。今のうちにデジタルインボイスへの対応を検討し、自主的に導入を進めておくことが中長期的な競争力につながるでしょう。

中小企業・経理担当者にとってのメリットと注意点

デジタルインボイスを導入すると、経理現場にはどのようなメリットがあるのでしょうか。また、導入に際して注意すべきポイントは何でしょうか。ここでは中小企業や経理担当者の視点でメリットと注意点を整理します。

デジタルインボイス導入のメリット

- 経理業務の大幅な効率化

請求書の発行から受領、仕訳起票まで一連の処理がデータ連携で自動化できます。受領データをそのまま会計ソフトに取り込めるため手入力や二重入力が不要になり、処理スピードが飛躍的に向上します。人手に頼っていた確認作業が減り、経理担当者は本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。 - 入力ミス・見落としの防止

デジタルインボイスは項目ごとに構造化されたデータのため、請求金額や税額の転記ミスなどヒューマンエラーを防げます。標準フォーマットにより必須項目の漏れも起きにくく、正確な請求処理が可能です。特に消費税の適用税率や金額を自動計算できるため、計算誤りのリスク低減につながります。 - ペーパーレスによるコスト削減

紙の請求書を発行・郵送する場合と比べ、印刷代・郵送費が不要になります。さらに受領側でも紙をスキャン保存する手間がなくなり、保管スペースや管理コストも削減できます。電子データで完結することで、テレワーク環境でもスムーズに請求処理が行えます。 - 電子帳簿保存法への対応容易化

デジタルインボイスは最初から電子データで受け取るため、そのまま法要件に沿ってシステム保存すれば電子帳簿保存法に対応可能です。紙の原本保管やスキャナ保存要件を意識する必要がなく、税務調査時にも適切な電子保存書類として提示できます。法令遵守をシステム任せにできる安心感は大きなメリットです。 - 取引先との連携強化・国際取引対応

国内外問わずPeppolネットワーク経由で請求データを送受できるため、海外企業との商取引にもスムーズに対応できます。標準規格に準拠していれば取引先の企業規模や使用システムに依存せず請求データ交換が可能なので、中小企業でも大企業と対等にデジタル取引が行えます。取引全体のリアルタイム化・見える化が進み、信用力向上や迅速なビジネス展開に寄与します。

導入時に押さえる注意点

- 取引先の対応状況を確認

デジタルインボイスは双方の企業が対応して初めて効果を発揮します。自社が導入しても取引先が未対応の場合、従来どおり紙やPDFでやり取りする必要があります。主要な取引先について、電子インボイス対応状況やPeppolのPeppol ID取得有無を確認し、可能なら導入を働きかけましょう。徐々に取引先全体でデジタルインボイス対応を拡大していくことが理想です。 - システム導入・移行コスト

新しいシステムやクラウドサービスを導入する際は、初期費用や運用コストが発生します。ただし中小企業向けには低コストプランも多く提供されています。自社の規模や取引量に見合ったサービスを選定し、費用対効果を検討しましょう。マネーフォワード クラウドなどは中小企業にも使いやすい価格帯で提供されており、無料トライアル等を活用しながら検討するのがおすすめです。 - 社内体制の整備と研修

デジタルインボイス導入にあたり、社内の業務フロー見直しや担当者への教育も必要です。紙中心の処理からデータ中心の処理に切り替わるため、操作方法の研修や業務手順書の整備を行いましょう。とはいえ直感的に使えるクラウドサービスが多く、特別なITスキルは不要です。導入初期に少人数で試行し、運用ルール(承認フローや保存方法など)を確立してから全社展開するとスムーズです。 - セキュリティとID管理

請求データをネットワークでやり取りするため、セキュリティ対策にも注意が必要です。信頼できるサービスプロバイダーを利用し、データの暗号化や不正アクセス防止策が講じられているか確認しましょう。Peppolでは各社に固有のPeppol IDが発行されますが、これが第三者に悪用されないよう適切に管理することも重要です。社内でIDの利用権限を限定し、定期的にアクセス権を見直すなど情報管理ルールを徹底してください。

マネーフォワード クラウドでのデジタルインボイス対応機能

中小企業から大企業まで幅広く利用されているマネーフォワード クラウドでは、デジタルインボイスへの対応機能が順次提供されています。

会計・請求・経費管理を一気通貫でサポートするクラウドサービスとして、各プロダクトで電子インボイス制度およびPeppolネットワーク対応を実現しています。ここでは主な対応機能を紹介します。

- JP PINT準拠のデータ連携

マネーフォワード クラウドは日本標準仕様「JP PINT」に準拠しており、Peppolグローバル標準に対応しています。つまり、クラウド請求書などから発行する請求書データは自動的にJP PINT形式で構造化され、取引先がPeppol対応システムを使っていればそのまま受領・処理可能です。自社と取引先で同一フォーマットの請求データを共有できるため、シームレスなデータ交換が行えます。 - デジタルインボイスの送受信機能

マネーフォワード クラウド請求書では、適格請求書をデジタルインボイス(Peppol形式)として直接送信できます。メール添付や紙郵送ではなく、クラウド上から相手先のPeppol ID宛に標準データで請求書を送付可能です。またクラウド債務支払(支払管理)では、取引先から送られてきたデジタルインボイスの受領に対応しており、自社の経理システムに自動で取り込むことができます。これにより受領請求書の内容確認や支払処理を効率化できるでしょう。 - 「デジタルインボイスから入力」自動仕訳機能

マネーフォワード クラウド会計および確定申告では、デジタルインボイスを読み込んで仕訳を自動作成する機能が提供されています。受領した請求データをそのまま会計仕訳に反映させることで、手入力の手間を省きつつ正確な帳簿付けが可能です。例えば、取引先からのデジタルインボイスをアップロードまたは連携すると、科目や金額が自動仕訳されるため、経理担当者は内容を確認して登録するだけで済みます。紙の請求書を見ながら入力していた作業が不要になり、日次の経理処理がスピードアップします。 - 電子帳簿保存法対応の証憑保管

受領したデジタルインボイスのデータや添付PDFは、マネーフォワード クラウドBoxに保存できます。クラウドBoxは電子帳簿保存法に対応した証憑保管サービスであり、デジタルインボイスで届いた請求書データもそのまま法的に有効な形で長期保存可能です。タイムスタンプの付与や検索機能も備えており、税務調査に備えた電子取引データ保存要件を満たします。紙の保管やファイルサーバ管理の手間から解放され、監査対応もスムーズです。 - Peppol IDの簡単取得と管理

Peppolネットワークでデジタルインボイスをやり取りするには、自社のPeppol ID(識別子)が必要です。マネーフォワード クラウドの管理コンソール上で、このPeppol IDの新規取得や登録情報の追加が可能になっています。複雑な申請手続きを意識することなく、クラウド上の案内に従って必要情報を入力すれば自社のPeppol IDを発行できます。取得したIDは管理コンソールで一元管理され、取引先に通知する際も画面から確認できます。マネーフォワード自体がデジタル庁認定のサービスプロバイダーとしてアクセスポイント機能を提供しているため、ユーザー企業は安心してネットワークに接続できる仕組みです。

以上のように、マネーフォワード クラウドを活用すればデジタルインボイスの発行から受領、保管・仕訳までワンストップで対応できます。

特に中小企業にとってハードルとなりがちな法対応やシステム連携部分を、クラウドサービス上で完結できる点は大きな魅力です。自社でゼロから環境を構築する必要はなく、既存のマネーフォワード クラウド製品を使いこなすことで自然に電子インボイス時代に移行できるでしょう。

デジタルインボイス導入のステップとおすすめ活用方法

最後に、実際にデジタルインボイスを導入する際の基本ステップと、導入後の活用ポイントについて解説します。初めてデジタルインボイスに取り組む企業でも無理なく進められるよう、段階的に確認していきましょう。

1. 社内方針の決定と情報収集

まずは経営者や経理責任者の間でデジタルインボイス導入の方針を確認します。インボイス制度への対応強化や業務効率化の必要性を共有し、導入の目的・期待効果を明確にしましょう。併せて、最新の情報を収集します。政府やデジタル庁の公開資料、推進協議会(EIPA)のサイトなどで制度動向や他社事例を調べ、全体像を把握します。【注意】現状日本では義務ではないものの、将来的なトレンドであることを社内で認識しておくことが重要です。

2. 対応システムの選定と準備

次に、デジタルインボイスに対応したシステムやサービスを選びます。自社で利用中の会計ソフトや請求書発行システムがある場合は、そのベンダーから対応状況を確認しましょう。もし未対応であれば、マネーフォワード クラウドのような対応済みクラウドサービスの導入を検討します。選定にあたっては、JP PINT対応やPeppolネットワーク接続の有無、既存業務との親和性、コストなどを総合的に比較してください。システムが決まったら、アカウント登録や初期設定を行います(マネーフォワードの場合、クラウド会計や請求書サービスへの登録から開始)。必要に応じてテスト環境で操作性を確認し、基本的な使い方に慣れておきます。

3. Peppol IDの取得と取引先情報登録

デジタルインボイス運用には自社と取引先のPeppol IDが欠かせません。選定したサービス上で自社のPeppol IDを申請・取得します。マネーフォワード クラウドでは管理コンソールからオンライン申請でき、スムーズにIDが発行されます。ID取得後は、取引先マスタに取引先ごとのPeppol IDや電子インボイス受領方法を登録しましょう。主要顧客・仕入先には「当社はデジタルインボイス対応を開始しました。Peppol IDは○○です」と周知し、相手側のIDも共有してもらいます。取引先が未対応の場合でも、システム上にメール送付や紙郵送の設定を残してハイブリッド運用できるよう準備しておくと安心です。

4. 小規模トライアル運用と社内ルール整備

いきなり全取引をデジタルインボイス化するのではなく、まずは一部の取引で試行してみましょう。例えば協力的な取引先数社との間で、試験的にデジタルインボイスの発行・受領を行います。実際にデータが正しく送受信できるか、会計ソフトに仕訳連携されるかを確認します。トライアル運用を通じて、社内フロー上の課題(承認プロセスの変更点や入力項目の追加等)が見えてくるため、それを踏まえて社内の業務ルールをブラッシュアップします。また、経理担当者だけでなく営業担当者にも新しい請求書送付方法を周知するなど、関係部署への展開も図ります。マニュアル整備や問い合わせ対応体制もこの段階で用意しておくと良いでしょう。

5. 本格導入と活用の最適化

トライアルで問題がクリアできたら、全社的にデジタルインボイス運用を開始します。すべての適格請求書発行業務を可能な限りデジタルインボイスに切り替え、受領する請求書についてもデータで受け取るよう取引先に促します。導入後は、システム上で提供される自動化機能を最大限活用しましょう。例えばマネーフォワード クラウド会計の「デジタルインボイスから入力」機能で仕訳登録を自動化したり、ワークフロー承認を利用して経理チェックを効率化したりします。定期的にレポート(請求書発行件数や処理時間の推移)を確認し、導入効果を社内で共有することも大切です。また、新たにデジタルインボイス対応を開始した取引先があれば随時マスタにIDを登録し、対応範囲を広げていきましょう。運用を続ける中で発生した課題はサービス提供元のサポートやコミュニティを活用して解決し、常に最新機能や法改正情報にアップデートしていく姿勢も重要です。

以上、デジタルインボイスの概要からメリット・対応ソリューション・導入ステップまで包括的に解説しました。デジタルインボイスは単なる請求書の電子化ではなく、企業間取引のあり方を変革しうるインフラです。特に中小企業にとって、煩雑な経理業務を効率化しコア業務に集中できる環境を整えるチャンスと言えるでしょう。

マネーフォワード クラウドなど信頼できるツールを活用しつつ、自社のペースでデジタルインボイスへの一歩を踏み出してみてください。将来を見据えたDXの取り組みが、貴社のバックオフィス業務に大きな飛躍と安心をもたらすはずです。