2025年10月1日から、新たに教育訓練休暇給付金が始まります。離職せずに30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した在職者に、基本手当(失業給付)相当額が支給される制度です。

制度の狙い・対象・金額・申請の流れ・税務(非課税)・実務上のチェックポイントまで、まとめて解説します。

※参考元:厚生労働省

教育訓練休暇給付金とは?(制度の狙いと位置づけ)

- 在職のまま、自発的に教育訓練に専念するための“無給の連続休暇(30日以上)”を取った場合に、基本手当に相当する額が支払われ、訓練中の生活費を下支えします。

- 施行日は2025年10月1日です。

既存の「教育訓練給付金」(受講料の一部補助)とは別制度。今回は“休暇中の生活費”を支える給付です。

非課税になるのはなぜ?

本給付は、雇用保険における失業等給付に相当する給付として設計されています。

雇用保険法第12条(公課の禁止)は「失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課税してはならない」と規定しており、所得税・住民税は非課税の扱いです。

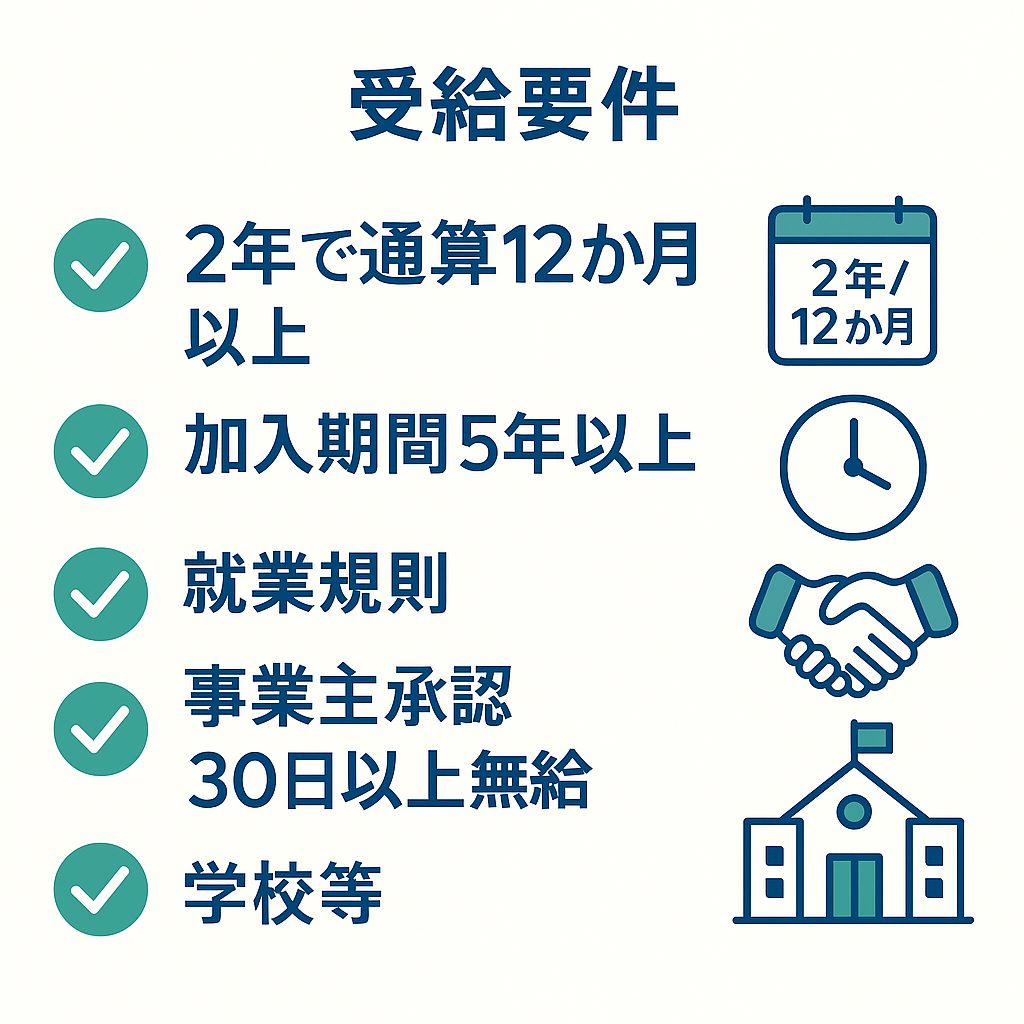

受給できる人(主な要件)

以下の両方を満たす在職者(一般被保険者)が対象です。

- 休暇開始前2年間に通算12か月以上の被保険者期間があること(原則、月に11日以上の就労がある月を算定)。

- 休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があること。

※離職期間が12か月以内なら離職前後を通算できますが、離職中に失業給付等を受給していた場合は通算不可です。

対象となる「休暇」の条件(ここを外すと不支給)

次のすべてを満たす必要があります。

- 就業規則・労働協約等に基づく制度であること。

- 労働者本人が自発的に希望し、事業主の承認を得て取得すること。

- 30日以上連続した無給の休暇であること(有給は対象外)。

- 教育訓練の種類:学校教育法上の学校(大学・短大・高専・専修・各種学校)、教育訓練給付指定講座、または所管局長が定める職業に関する訓練(例:司法修習、語学留学、海外大学院での修士取得 等)。

いくら・何日もらえる?(給付日数と給付額)

- 給付日数:

雇用保険の加入期間に応じて- 5年以上10年未満:90日

- 10年以上20年未満:120日

- 20年以上:150日。

- 給付日額:

原則、休暇開始日前6か月の賃金日額等を基に算定(基本手当と同じ算定枠組み)。パンフレットの例では、月収25万円で月約17万円のイメージ(実額は年齢・加入期間・認定状況で変動)。 - 受給期間:

休暇開始日から1年間。この期間内に取得した対象日の分が支給(分割取得でも対象)。

手続きの流れ(だれが・何を・いつ)

会社が“準備と証明”、本人が“申請”、支給はハローワークから本人に。

- 事業主:就業規則等を整備し、休暇開始時賃金月額証明書を所轄ハローワークに提出。

- ハローワーク→事業主:本人の支給申請書等を交付。

- 事業主→本人:交付書類を速やかに本人へ渡す。

- 本人:休暇開始後、所定の書類を本人申請。以後、30日ごとに必要書類を提出。

主要様式(抜粋):

・支給申請書(省令様式第33号の2の10)/取得認定申告書/取得確認票/賃金月額証明書 など。厚生労働省

受給後の大事な注意点(“期間リセット”に留意)

本給付を受けると、休暇開始日前の被保険者期間・加入期間がリセットされ、一定期間は離職時の失業手当など他の雇用保険給付を原則受けられなくなります。(教育訓練給付金の「支給要件期間」や育児・介護休業給付の「みなし期間」への影響はなし)

よくある誤解Q&A

Q1. 有給の学習休暇でも対象ですか?

→ いいえ。 対象は無給の連続休暇のみです(有給取得日は不支給)。

Q2. 会社が肩代わりして申請してくれますか?

→ いいえ。 会社は賃金証明や就業規則整備などの協力主体、申請は本人が行います。支給はハローワークから本人です。

Q3. どの学びが対象?語学留学や大学院は?

→ 条件を満たせば対象になり得ます(司法修習・語学留学・海外大学院の修士取得などが例示)。

Q4. 税金はかかりますか?

→ 非課税です(雇用保険法12条の公課禁止)。

事業主の実務チェックリスト

- 就業規則・労働協約に連続30日以上の無給の教育訓練休暇を規定

- 対象者と合意(期間・内容が変わる場合も再合意)

- 賃金月額証明書等をハローワークへ提出

- 交付された支給申請書等を速やかに本人へ交付

- 休暇中の賃金支払状況の届出(指示様式に従う)

まとめ(活用のヒント)

在職のまま長期・本格的なリスキリングを後押しする制度です。

対象訓練や就業規則要件、非課税の扱い、期間リセットのデメリットまで把握したうえで、計画的に活用しましょう。