2025年に新設された小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>の第1回公募(令和7年)では、全国から 211件 の申請があり、そのうち 93件 が採択されました。

この結果、採択率 は約44%と算出され、従来の一般型と比べてもやや低めの水準となっています(※一般型では近年50~60%前後の採択率で推移)。大規模な共同事業に最大5,000万円の補助が受けられるとあって、採択率の行方には多くの中小企業経営者や個人事業主が強い関心を寄せています。

本記事では、第1回公募の採択結果をもとに都道府県別や業種別の傾向、採択された事業計画の特徴を分析します。さらに、小規模事業者持続化補助金 共同・協業型で採択されやすい申請書作成のポイントや、2025年以降の応募に向けた戦略、そして対象経費や個人事業主の可否、ホームページ制作費の扱いなど、気になるポイントをQ&A形式で解説します。

初めて補助金申請に挑戦する方にも分かりやすく、具体例を交えて説明しますので、ぜひ今後の応募準備にお役立てください。

参照元:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2025/250818hanro.html

第1回採択結果のまとめ – 地域別のばらつき

第1回公募の採択案件93件は、全国32の都道府県に分布しており、地域によって採択件数にばらつきが見られました。

最も採択件数が多かったのは東京都で、その数は14件にのぼります。東京都では大企業や行政と連携したプロジェクトなど、多様な共同事業が集中的に採択されています。例えば、東京発のプロジェクトには、「北海道まるごとフェアinサンシャインシティ」の開催による販路開拓事業(東京都・株式会社サンシャインシティ)など、大規模イベントを活用したものも含まれました。

一方、地方圏でも健闘が見られ、和歌山県は7件と突出して多く採択されています。和歌山県では地元企業や団体が中心となった地域密着型のプロジェクトが目立ちました(例:「『厳選!霧島の逸品』販路開拓・PR事業」など)。続いて大阪府、福岡県、熊本県では各6件前後が採択されており、大都市圏のみならず地方主要都市圏からも多数の応募・採択があったことが伺えます。

反対に、申請がゼロもしくは採択が確認できなかった県も約15県程度存在しています。東北地方(青森・岩手・宮城・山形)や関東近郊(埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)、近畿の一部(滋賀・奈良)、中国・四国の一部(鳥取・徳島)、九州の一部(佐賀・大分)などでは第1回採択事例が見当たりません。このばらつきは、地域振興等機関(商工会議所や商工会、地域団体など)が主導する共同プロジェクトの有無によるもので、地域によって応募状況に差があった可能性があります。

全体として、都市部では多彩な連携プロジェクトが採択される傾向が見られる一方、未採択県では今後の応募促進や地域連携体制の構築が課題と言えるでしょう。自県に採択事例がない場合でも、他地域の成功事例を参考に企画を練ることで、次回以降の採択を目指せるはずです。

業種別の傾向分析(食品・観光・地域ブランド・工芸品など)

第1回採択事業を業種やテーマで分類すると、食品関連、観光(インバウンド含む)関連、地域ブランド・地場産品、伝統工芸・文化資源の大きく4分野が浮かび上がります。

それぞれの分野で特徴的な取り組みが採択されており、以下に傾向を解説します。

食品・飲食関連のプロジェクト傾向

最も多く見られたのが食品・飲食分野の取り組みです。

地域の特産品や地元食材を活かし、新たな販路を開拓するプロジェクトが全国で数多く採択されています。

例えば、北海道では食品企業のコミュニティを基盤とした「北海道の食」海外市場展開事業が採択されており、地域ブランドの食材を海外に売り込む動きが顕著です。

また、福岡県では地元商店街でアニメキャラクター「サザエさん」をテーマにしたクリスマスマーケットを開催し、新たな販路拡大と商業プラットフォーム構築を目指すユニークな企画も採択されています。

さらに、熊本県では「くまもと地元グルメ推し活プロジェクト」や収穫祭の開催による販路拡大など、地元の食文化を前面に出した取り組みが複数見られました。

このように、食品・飲食系では地域の「食」の魅力を再発見し、都市圏や海外へ売り出す企画が多く採択される傾向にあります。

観光・インバウンド関連のプロジェクト傾向

観光分野に関するプロジェクトも目立ちます。

特に、インバウンド需要の獲得や地域間交流による観光活性化を狙った企画が採択されました。

例えば、大阪府では「2025大阪・関西万博」を契機にインバウンド需要を獲得する事業が採択されており、万博来訪者を地域経済活性化につなげる戦略が打ち出されています。

また、神奈川県真鶴町では「都会ママ」の誘客強化による地域経済活性化というユニークなプロジェクトが採択されました。これは都市部の子育て世代(ママ層)を地方に呼び込み観光消費につなげる試みで、従来のシニア層や外国人観光客だけでなく新たな観光ターゲット層に着目した点が評価されたと考えられます。

他にも和歌山県ではクルーズ船寄港客をターゲットにした観光施策、沖縄県石垣市では八重山諸島にマーケティング拠点を設け台湾からの観光客誘致と物産販路開拓を図る事業など、国内外から観光客を呼び込み地域に経済効果をもたらす企画が各地で採択されています。

地域ブランド・地場産品活用のプロジェクト傾向

地域ブランドの確立や地場産品のブランディングにフォーカスしたプロジェクトも多く見られました。

地方の中小事業者が連携し、自県・自地域の看板商品を磨き上げて販路を広げるケースです。

例えば、石川県では伝統工芸産品をテーマにした共同販路開拓プロジェクトが複数採択されました。金沢の九谷焼振興組合が中心となって「いしかわ伝統工芸」の販路開拓を図る事業や、石川県商工会議所が伝統工芸事業者の復興と販路拡大を目指す事業など、地域固有の強み(工芸技術)をブランディングし直販・販路拡大する試みです。

また、愛媛県では県の産業振興財団が中心となり、「愛媛県の魅力を世界へ『ものづくりと観光の新たな架け橋』」というプロジェクトが採択されています。これは愛媛の地場産業(ものづくり)と観光資源を組み合わせてブランド化し、国内外市場へ売り出そうという取り組みです。

さらに、鹿児島県では信用金庫や商工会議所が連携して「鹿児島の逸品 販路開拓支援事業 2025」や「かごしまIPPINプロジェクト~小さな作り手∞大きな挑戦~」といった事業を立ち上げ、小規模事業者の優れた商品(逸品)に光を当ててブランド化・販路拡大を狙う動きも見られました。

地域ブランド構築型のプロジェクトでは、行政や金融機関、地域団体などがハブとなって「オール〇〇県」で売り出す姿勢が採択の鍵となっているようです。

伝統工芸・文化資源活用のプロジェクト傾向

伝統工芸品や地域の文化資源を活用した販路開拓も重要なテーマです。

上述の石川県の伝統工芸以外にも、伝統的な手工業品や文化を現代の市場につなげる試みが各地で採択されています。

例えば、長崎県ではテレビ局が中心となり、有田焼・波佐見焼など日本の伝統陶磁器を欧州市場に売り込むプロジェクトが採択されました。

また、福岡県では県の伝統的工芸品の販路開拓に向けた新イベント「(仮)FUKUOKA CRAFT MODE」の企画が採択され、地元テレビ局や新聞社が連携して若者向けに工芸品をPRする取り組みが進められようとしています。さらに、文化・芸能の活用としては、福岡県豊前地域で郷土芸能「豊前神楽」を食産業のブランディングに結びつける事業や、宮崎県で発酵食品文化をテーマにフェスタを開催する事業も採択されています。

伝統×新機軸という視点では、沖縄県でインフルエンサーを活用した沖縄物産フェア(シンガポールで開催予定)や、県外イベント出店による伝統工芸品販路開拓事業など、デジタル時代の手法と伝統産品を組み合わせた企画も採択されました。

これらの傾向から、地域の宝である伝統工芸・文化を現代のマーケットにどう結びつけるかが各地で模索されており、その工夫が評価されていることが伺えます。

採択された申請内容の特徴(販路拡大・海外展開・地域連携など)

上記の業種別動向とも重なりますが、第1回採択事業には共通して見られる申請内容の特徴やキーワードが存在します。

特に多かったのが 「販路拡大(販路開拓)」, 「海外展開」, 「地域連携」 の3点で、それぞれ具体的な施策として計画に織り込まれていました。また、デジタル技術の活用や全国的大型イベントとの連動など、新しいアプローチも散見されます。

以下、主な特徴を解説します。

- 販路拡大策の明確化

採択事業はいずれも具体的な販路開拓戦略を持っています。単に「売上を伸ばしたい」ではなく、「〇〇市場に向けた展示会を開催」「常設アンテナショップを首都圏に設置」「合同でオンラインショップ開設」等、具体的な販路拡大の手段と場を計画している点が特徴的です。

例えば、広島県の府中商工会議所が採択された事業では、東京にアンテナショップを設けて首都圏マーケティングを展開する計画が示されています。このように、いつ・どこで・誰に売るのかを明確にした事業計画が評価されていると考えられます。販路拡大策を検討する際は、リアルイベント(展示会・物産展)とオンライン(EC・SNS)双方の活用、さらに事業終了後も続く持続的な販売体制まで視野に入れて計画を練ることが重要です。 - 積極的な海外展開・インバウンド対応

海外市場を視野に入れた事業が数多く採択されました。上述のとおり、シンガポール・ドバイ・香港・台湾・欧州・米国など、ターゲットとする海外マーケットは多岐にわたります。

例えば、長野県の採択事例ではシンガポール及びドバイでの県産品販路開拓を掲げていますし、愛知県ではタイ市場への販路開拓支援事業として小規模事業者の海外展開チャレンジを計画しています。また、沖縄県ではインフルエンサーを起用してシンガポールで沖縄フェアを開催し海外需要を取り込もうとするなど、デジタル×リアルで海外顧客を開拓する動きもあります。さらに、インバウンド対応としては、先述の大阪万博活用やクルーズ船誘致、外国人富裕層(香港の富裕層向け酒類マーケティング等)を狙った企画も複数見られました。

補助金の趣旨が「販路開拓支援」であることから、国内需要の開拓に留まらずグローバル市場や訪日客の需要まで捉えた計画が高評価につながっているようです。 - 広域・異分野との地域連携

地域内外の連携もキーワードです。一つの地域内で完結するのではなく、複数地域のコラボや異業種の協働によって新たなマーケットを創出する事業が採択されています。

例えば、東京都の採択事業「世界のブルーゾーン沖縄の源“医食同源・琉球王国ガストロノミー”販路拡大事業」では、東京の団体が沖縄の食文化に着目し共同で販路開拓を図る取り組みです。また、和歌山県と栃木県という離れた地域同士で特産品を持ち寄り、「○○さん(苗字)発祥の地」で交流イベントを行うユニークな試みも見られました。さらに、産学官連携の例として、東京の大学(大正大学)が能登地域の復興と販路開拓を支援するプロジェクトも採択されています。

これらはいずれも複数の主体が強みを持ち寄りシナジーを生む計画であり、単独企業では実現しにくい広がりを感じさせる点が評価ポイントと言えるでしょう。地域振興等機関がハブとなり、「みんなで連携すれば市場を切り拓ける」ストーリーを描くことが採択のカギとなっています。 - デジタル技術や新手法の活用

共同・協業型ならではの新しいマーケティング手法を取り入れた計画も注目されました。

例えば、長崎県の事例ではメタバースプラットフォームを活用した販路開拓に挑戦するプロジェクトが採択されており、バーチャル空間上で小規模事業者の商談・販売を支援しようという先進的な試みです。また前述のインフルエンサー活用や、オンライン・オフラインを融合したイベント(例:テレビ局主催のリアルイベント+YouTube配信等)も計画に組み込まれています。さらに、SNSでの情報発信強化やECサイト構築といったデジタルマーケティング施策を盛り込んだ事業計画も多く見られました。

補助対象経費には広告宣伝費やウェブ広告費も含まれ、計画的に活用すれば補助対象となり得るため、デジタルを駆使した販路開拓は今後ますます鍵となりそうです。ただし、デジタル施策については参画事業者個社の宣伝になりすぎないよう注意が必要です(後述のFAQ参照)。

以上のように、採択事業の内容を見ると、具体性・将来性・協働体制の3拍子が揃った計画が多いことが分かります。「どの商品を、どこの市場に、誰と一緒に、どう売るか」が明確で、新規性やスケール感も備えたプロジェクトが高く評価される傾向にあるようです。

採択されやすい申請書のポイントと注意点

上記の分析を踏まえ、第1回公募で採択された事業者の傾向から導き出せる採択されやすい申請書のポイントと作成上の注意点をまとめます。

補助金申請の競争は年々激化しており、採択率も40%台まで低下しています。その中で採択を勝ち取るためには、他より一歩抜きん出た企画力と緻密な計画書作成が求められます。

- 「誰が主体で何社が参加するのか」を明確に

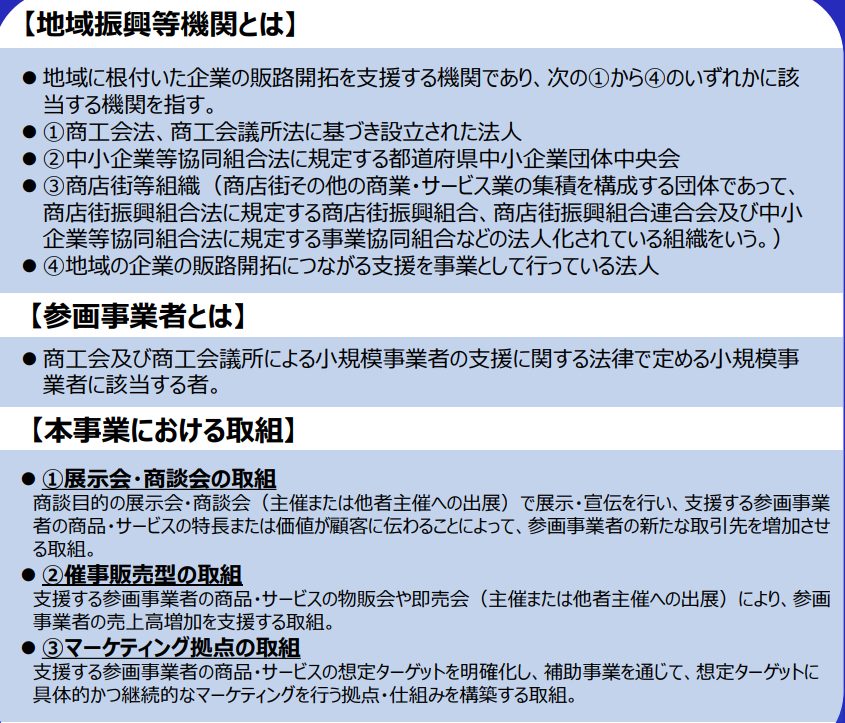

共同・協業型では、地域振興等機関(商工会・商議所、中小企業団体、自治体系財団、金融機関、または大手企業等)が代表申請者となり、10社以上の小規模事業者が参画します。そのため、申請書ではまず主催機関の役割・強みと参加事業者の概要を分かりやすく示すことが重要です。

採択事例を見ると、信用金庫や商工会議所、地方新聞社・テレビ局など地域の信頼性ある機関が主体となった案件が多く見られます。主催者がどのように各事業者をまとめ、プロジェクトを遂行するかというマネジメント力のアピールがポイントです。また参画企業についても、「〇〇業界の小規模事業者○社が参加(例:伝統工芸の事業者10社)」等と共通点や多様性を整理し、なぜそのメンバーで取り組む意義があるのかを説明できると説得力が増します。 - 地域課題と市場ニーズを踏まえた事業目的

採択される計画は、地域の課題解決や成長戦略と、参画企業の具体的な販路ニーズをマッチさせた明確な目的を持っています。単に売上アップやPRではなく、「地域の○○産業の衰退という課題に対し、共同で新たな販売機会を創出する」といった 公益性・波及効果 を意識した目的設定が肝心です。

例えば、「〇〇県産○○の需要低迷を受け、生産者が結集して海外マーケットを開拓する」や「地元の観光客減少という課題に対し、異業種連携で新たな誘客コンテンツを作る」など、社会性とビジネスの両立を意図した目的だと審査員にも響きやすいでしょう。地域振興や地方創生の視点を取り入れることで、単なる一企業の利益追求でない共同事業であることを強調できます。 - 具体的な取組内容と実現可能性の担保

申請書では事業期間内に行う具体的な取組(イベント開催スケジュール、制作物、販促手段など)を時系列で示し、実現可能性を示す必要があります。

採択者一覧を見ても、どの案件も具体的な事業名(○○フェア開催、○○プロジェクト構築等)になっており、計画の具体性が伝わります。審査では計画の実現性が重視されるため、予算内で無理なく実施できる工程表を作成しましょう。その際、各参画事業者の役割分担(誰が何を担当するか)や成功指標(KPI)の設定も盛り込むと説得力が増します。例えば、「◯月に合同商品展示会、△月に都市部で試験販売イベント、期間終了までに卸先◯社開拓」など、成果目標が見える計画だと評価につながりやすいでしょう。 - 補助事業終了後を見据えた継続計画

補助期間中だけ盛り上がっても、その後に継続・定着しなければ持続化補助金の趣旨から外れてしまいます。採択される計画は、事業終了後も続く仕組みづくりが意識されています。

例えば、「本事業で立ち上げたECサイトは今後○○が管理し継続運営する」「試験的に開催した〇〇イベントは年次イベントとして定着を図る」といったアフターフォロー計画です。申請書でも「事業完了後の発展計画」欄がある場合は、参画事業者間の協議体を継続したり、新たな収益モデルを育てる構想を記載しましょう。審査員に「このプロジェクトは補助金終了後も地域・事業者にメリットを生み続ける」と感じさせることができれば、高得点につながります。 - 注意点:補助金の趣旨に沿った経費計画

申請書作成時には、補助対象経費の範囲内で予算を組むことも重要です(詳細は後述FAQ「対象経費」を参照)。特に共同・協業型では「参画事業者個社の経費」は基本対象外となります。

例えば、「各参加企業ごとのホームページ制作費」や「個別店舗の改装費」など、個社支援にとどまる経費は認められないことに注意が必要です。補助金はあくまで共同事業全体の経費に充当するものであり、参加企業全員にメリットが波及する使い道でなければなりません。また、人件費や旅費などについても公募要領の定める条件があります。不明点は事務局のFAQを確認し、計画段階で精査しておきましょう。

以上のポイントを押さえつつ、申請書は読み手(審査員)の視点に立って簡潔かつ論理的に作成することが大切です。採択者の事業名を見るだけでも、それぞれの企画の狙いや特徴が一目で伝わるよう工夫されています。

自社だけでは難しい場合は、商工会議所や専門家のアドバイスを仰ぎ、第三者に伝わる計画書になっているかチェックすることをお勧めします。

次回以降の応募に向けた戦略と準備(2025年募集の展望)

2025年以降、この共同・協業型補助金の公募は第2回以降も予定されています(今後の公募スケジュールは公式発表を要確認)。

次回応募に向けて早めに準備しておくべきポイントを整理しました。

- 地域連携チームの早期結成

応募には10者以上の小規模事業者が必要なため、早めに声掛けを行いましょう。自社の業界内や異業種交流会などで、共通の課題を持つ仲間を募ることから始めてください。商工会・商工会議所に相談すれば、適切な事業者や支援機関を紹介してもらえる場合もあります。

また、代表となり得る地域振興等機関(例えば地元商工会議所や地域金融機関など)とも事前にコンタクトを取り、協力を打診しておくと良いでしょう。採択事例でも、地元の商工会や信用金庫がプロジェクトのまとめ役となっているケースが多数あります。「誰と組むか」が結果を大きく左右するため、信頼できるパートナー選びと役割分担の合意を早めに進めてください。 - 市場調査とアイデア出し

共同事業の方向性を決めるにあたり、まずターゲット市場の調査を行いましょう。自地域の産品・サービスはどこに売り込めそうか、競合地域は何をしているか、といった情報を集めてください。

例えば、「近県の観光客が減っているなら首都圏から誘客できないか」「アジアで和食ブームだから地元の食品を輸出できないか」等、仮説を立ててみます。採択事例を見ると、時流に合ったテーマ設定(例:健康志向、SDGs、DX活用、インバウンド需要、万博など)が多いことが分かります。チーム内でブレインストーミングを重ね、時代のニーズにマッチする企画アイデアをいくつか用意しましょう。その際、「うちの地域ならでは」の資源(人材・文化・産品)を生かせる内容になっているかも重要な視点です。 - 計画書と事業計画ブラッシュアップ

構想が固まったら、公募要領に沿って申請書のドラフトを作成します。2025年版の公募要領では補助率や応募条件、提出書類の様式など詳細が定められています。最新の応募要項を熟読し、形式的な不備がないよう注意しましょう。

計画書を書いたら、メンバー内や第三者にチェックしてもらい、説得力や分かりにくい箇所の洗い出しを行います。特に、新規性ばかり強調して実現性が低い計画や、壮大すぎて予算超過しそうな計画は評価が下がりがちですので、実現可能な範囲で独創性を出すバランスが大切です。

また、採択実績のある他地域の申請書が入手できる場合は大いに参考になります。類似の採択事例(業種やテーマが近いもの)を探し、どんな点が評価されたのか研究してみましょう。中小企業庁や事務局サイトで公表資料や説明会資料があれば必ず目を通して、審査の観点を理解しておくことも効果的です。 - 関係者との調整と根回し

応募前に、必要な関係者との調整も忘れずに行いましょう。

例えば、共同事業に自治体の協力が必要なら事前に相談しておく、イベント会場を借りる計画なら仮予約や見積りを取っておく、などです。また、申請書には商工会議所など第三者の支援計画書(様式4)が必要な場合があります。これは締切より前に依頼しなければならないので、スケジュールに余裕を持って動きます。

加えて、参画事業者間の合意形成も重要です。後になって「そんな話は聞いてない」とならないよう、計画の概要や負担(自己負担1/3があります)については十分説明し、参加意思を最終確認しておきましょう。応募前に一度全員で打ち合わせをしておけばベターです。 - スケジュール管理

前回(第1回)の応募受付期間は2025年4月25日~6月13日でした。第2回以降も同様の時期かは不明ですが、公募開始から締切までは1~2ヶ月程度と想定されます。事前準備をしっかり行い、募集開始と同時に動き出せるようにしておきましょう。

電子申請(Jグランツ)での提出となるため、代表者のGビズID取得なども早めに済ませてください。締切直前はアクセス集中や不測の事態も考えられるので、余裕をもった提出を心がけましょう。

以上の戦略と準備を踏まえれば、次回以降の公募に向けた体制は万全です。

「継続は力なり」で、不採択だった場合も諦めず改善して再チャレンジすることが推奨されています。実際、持続化補助金では過去に不採択でも再挑戦で採択を勝ち取った事業者も多くいます。地域の未来を担うプロジェクトをぜひ実現に向けて動かしていきましょう。

小規模事業者持続化補助金に関するよくある質問(FAQ)

最後に、小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>について、経営者や個人事業主の方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめます。

基本的なポイントを押さえて、不明点は事前に解消しておきましょう。

- Q1. 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>で認められる主な「対象経費」は何ですか?個人事業主の経費も補助されますか?

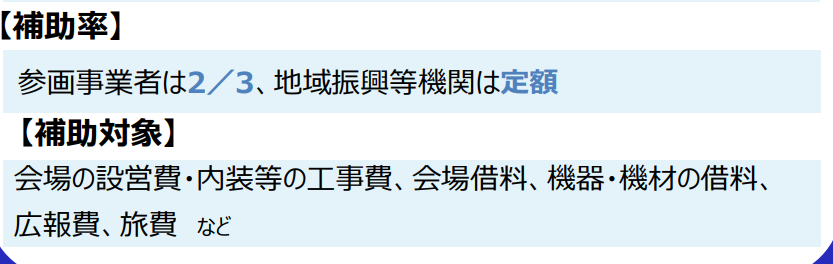

A1. 補助対象となる経費の範囲は公募要領で定められており、展示会や販売イベントの会場設営費・借料、備品や機材のレンタル費、広告宣伝にかかる費用(チラシ制作費・ウェブ広告費等)、事業推進に必要な旅費などが挙げられます。要するに、共同事業で販路開拓を行うために必要な経費が対象です。

ただし、参画事業者それぞれの個別経費(例:各社ごとの設備投資や人件費など)は原則補助対象外です。補助金の支払いも代表機関に一括して行われ、各参加企業への直接の入金はありません。個人事業主の方も参画事業者として補助事業に参加する場合、その方に直接補助金が支払われる形ではなく、代表機関が必要経費をとりまとめて精算・補助を受ける仕組みとなります。自社の使いたい経費が対象かどうか疑問な場合は、公募要領の「補助対象経費」欄や事務局FAQをチェックしましょう。 - Q2. 個人事業主でもこの共同・協業型に申請できますか?

A2. 個人事業主の方も参画事業者として応募可能です。ただし、自らが地域振興等機関(代表申請者)となることはできません。地域振興等機関は法人格を有する団体に限られるため、個人事業主の方は誰か他の法人(商工会議所や協同組合など)を代表に立て、そのプロジェクトに参加企業という立場で加わる形になります。

一方、一般型(通常枠)の持続化補助金であれば個人事業主が単独で申請・採択されるケースも多数あります。本共同・協業型でも、参画メンバーとして小規模事業者の定義(従業員5人以下※商業サービス業の場合 等)を満たす限り、個人事業主は応募可能です。実際、第1回の採択事業の中にも、個人事業主が複数参加しているプロジェクトが存在します。ですので、「自分は法人でないから無理」と尻込みする必要はありません。ただし前述の通り、仲間となる事業者を集め、代理となる団体を見つけることが必要になります。 - Q3. ホームページ制作費用は補助対象になりますか?

A3. 共同・協業型では、各参加事業者ごとのホームページ制作費は補助対象外です。例えば「参加10社それぞれの企業サイトを新規作成する」といった経費は、個別企業への支援となるため認められません。

しかし、プロジェクト全体のPRサイトやECプラットフォームを構築する費用は、広報費等として計画に位置づければ補助対象となり得ます。ポイントは、そのホームページが参画者全員の販路開拓に資するかどうかです。共同ブランドの紹介サイトや合同オンラインショップなど、全体事業の一環であれば問題ありません。

一方、一般型(単独申請の持続化補助金)ではウェブサイト関連費が対象経費に含まれており、多くの小規模事業者が自社ホームページ制作に活用しています。共同・協業型においても、PR目的のランディングページや特設サイト制作は可能ですが、「個社の宣伝色が強すぎる」と判断されると認められにくいため注意しましょう。申請時にはどのようなウェブ施策が必要かをよく検討し、共同事業の目的に沿ったウェブ費用のみを計上することが大切です。

※補足: この他にも、「補助金の交付決定前に使った経費は対象になるか」(基本的に交付決定通知を受けるまで事業着手不可)や、「複数の補助金を併用できるか」(同一内容での国の補助金重複交付は不可)などの質問が寄せられます。疑問点があれば必ず事前に事務局に問い合わせるか、公募要領・FAQを確認し、条件に合った形で計画を立てるようにしてください。

以上、小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>第1回公募の採択結果分析と、今後応募を検討する方向けのポイント解説でした。

採択率約44%という競争を勝ち抜くには、今回見てきたような戦略性・協働体制・具体性を備えた事業計画が不可欠です。「自社の商品・サービスをもっと広い市場に届けたい」「地域の仲間と一緒にチャレンジしたい」という熱意ある経営者の方は、ぜひ本記事の内容を参考に準備を進めてみてください。

地域の強みを生かした魅力的なプロジェクトで、次回公募での採択を勝ち取り、販路拡大と事業のステップアップを実現しましょう。