2025年度も引き続き「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)」が実施されます。本補助金は、中小企業や小規模事業者が革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善のために行う設備投資等を支援する制度です。

2025年の公募では補助上限額が最大4,000万円に拡充され、さらに収益納付(補助事業で得た収益の一部返納)の制度が廃止されるなど、大きな改良が加えられています。

本記事では、2025年最新版のものづくり補助金について、制度内容・要件・補助率・対象経費・スケジュール・変更点などを初めて検討する中小企業のご担当者にもわかりやすく解説します。特に2025年度の制度改正点や注意点、申請のポイントを詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ものづくり補助金とは?制度の目的と概要

ものづくり補助金は正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といい、その名のとおり製造業のみならず商業やサービス業など幅広い業種の中小企業等を対象とした補助金制度です。目的は、中小企業・小規模事業者等が生産性向上や持続的な賃上げにつながる革新的な新製品・新サービスの開発、または販路開拓(海外展開等)に必要な設備投資を後押しすることにあります。

この補助金を活用することで、新たな設備導入や研究開発、事業転換などに伴う資金負担を軽減し、中小企業の競争力強化や事業成長を支援します。

例えば、「最新の生産設備を導入して高付加価値な新製品を開発する」「業務プロセスにITやロボットを導入して生産性を向上させる」「海外展示会に出展して海外市場を開拓する」等の取り組みが、この補助金の支援対象となります。

補助金額が大きく、自社の成長戦略を加速させるチャンスとなるため、毎回多くの応募がある人気の高い補助金です。

しかしその一方で、採択率(申請に対する採用率)は例年30〜50%前後と低めで、年々厳しさが増す傾向にあります。書類審査のみで採択が決まるため、採択されるためには完成度の高い事業計画書の作成が不可欠です。初めて申請する場合は、制度内容を正しく理解し、要件を満たした計画を十分に練り上げることが重要となります。

過去の採択事例を確認してみましょう!

補助対象者と基本要件

補助対象者(応募できる企業等)は、日本国内に本社や事業所を有する中小企業者等です。

製造業・商業・サービス業など業種を問わず、中小企業基本法に定める中小企業や小規模事業者(小規模企業者)、商工会・商工会議所の管轄法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人等も条件を満たせば申請可能です。

中小企業の定義は業種ごとに資本金または従業員数で規定されており(例:製造業なら資本金3億円以下または従業員300人以下等)、自社が該当するか確認しておきましょう。なお、個人事業主についても法人と同様の規模基準で中小企業者に該当すれば申請可能です。

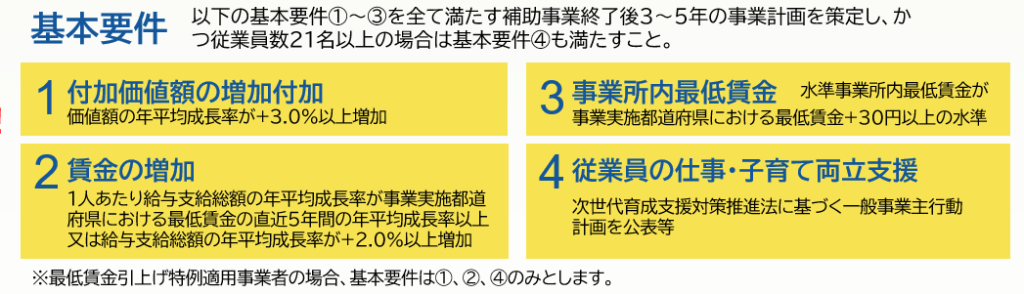

基本要件(事業計画の目標条件)として、ものづくり補助金では交付を受ける企業に対し3〜5年で達成すべき目標が課されています。2025年度公募では、この基本要件が一部強化・見直しされています。具体的には以下の4つです。

- ①付加価値額の年平均3.0%以上の増加

- ②1人当たり給与支給総額の年平均成長率が「事業実施都道府県の直近5年間の最低賃金上昇率以上」または「年平均+2.0%以上」の増加

- ③事業所内最低賃金を「事業実施都道府県の最低賃金+30円以上」の水準にする

- ④(従業員21名以上の場合)一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画)の社内策定・社外公表

「付加価値額」とは:概ね「営業利益 + 人件費 + 減価償却費」で算出される指標で企業の生産性を測るもの

これら全てを盛り込んだ3〜5年の事業計画書を策定することが申請の前提条件となります。もし採択後に計画目標を達成できない場合、最悪の場合は受け取った補助金の一部または全部を返還しなければならない可能性もあります。

特に②や③の要件である賃上げ(給与総額の引上げや最低賃金アップ)については、2024年度まで「年平均+1.5%以上」だった基準が2025年度から+2.0%以上に引き上げられています。したがって、より積極的な賃上げ計画が求められる点に注意が必要です。

また新たに従業員21人以上の企業では④の「一般事業主行動計画」の公表(厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」への掲載)が義務化(努力義務ではなく要件)されたため、該当する企業は早めに準備しておきましょう。

最低賃金引上げ特例事業者の場合の特例: 上記基本要件のうち③「+30円要件」については、後述する最低賃金引上げ特例が適用される事業者の場合は課されません(①・②・④のみ適用)。最低賃金付近の従業員が多い企業に配慮し、ハードルを下げる措置が取られています。

補助金額と補助率(補助上限額・下限額)

ものづくり補助金では、企業規模や取り組み内容に応じて補助金額の上限や補助率(補助対象経費に対して支給される割合)が定められています。2025年度公募では補助上限額や補助率についてもいくつか変更点がありますが、まず基本的な枠組みを押さえましょう。

補助率

原則として中小企業は1/2(50%)です。ただし小規模事業者等は2/3(66.7%)と手厚くなります。

小規模事業者とは製造業なら常時使用従業員20人以下、商業・サービス業なら5人以下等の規模の企業を指し、該当する場合は自己負担1/3で済みます。例えば設備投資1,000万円の場合、中小企業は500万円補助(自己負担500万円)、小規模企業なら667万円補助(自己負担333万円)となります。

なお後述する特例措置に該当する場合、中小企業でも補助率2/3に引き上げられる場合があります(2025年度新設の措置)。

補助上限額

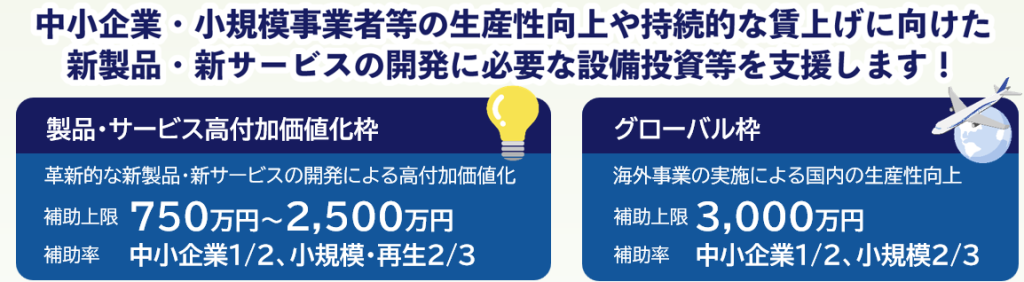

事業のタイプ(申請枠)と従業員規模によって異なります。2025年度の募集では申請枠が2つに整理されており、それぞれ以下の上限額が設定されています。

- 製品・サービス高付加価値化枠(革新的な新製品・新サービスの開発案件): 上限額 750万円〜2,500万円(従業員数に応じて変動)。具体的には、従業員5人以下は上限750万円、6〜20人は1,000万円、21〜50人は1,500万円、51人以上は2,500万円となります。

- グローバル枠(海外事業による国内生産性向上の案件): 上限額 3,000万円(従業員規模によらず一律)。海外展開に関わる取り組みを支援する枠で、3,000万円までの大型案件に対応しています。

なお補助金には下限額も設定されており、補助金額(支給額)100万円未満の申請はできません。つまり、対象経費ベースでは最低150〜200万円程度の事業規模が必要となりますので、小規模な案件は対象外となる点に留意してください。

補助上限額の特例(大幅な賃上げによる上乗せ)

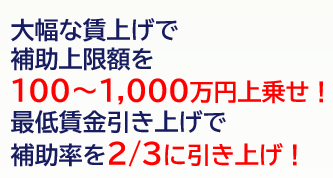

2025年度も引き続き、大幅な賃上げに取り組む事業者には補助上限額を引き上げる特例措置があります。これは、従業員に対する賃金アップを強力に促すための優遇措置で、従業員規模に応じて以下の額を上乗せできます。

- 従業員 5人以下 … 上限額に +100万円

- 従業員 6〜20人 … 上限額に +250万円

- 従業員 21〜50人 … 上限額に +1000万円

- 従業員 51人以上 … 上限額に +1000万円

例えば従業員50人の会社が「製品・サービス高付加価値化枠」を申請し大幅賃上げ特例に該当すると、通常上限1,500万円のところを最大2,500万円まで引き上げて申請できます。同様に51人以上なら2,500万円→3,500万円となり、補助上限は実質最大で4,000万円(グローバル枠3,000万円 + 1,000万円上乗せ)となります。

この特例を受けるためには「事業計画期間内に年平均+6.0%以上の給与総額増加」かつ「事業所内最低賃金を地域最低賃金+50円以上」という高い目標を設定し達成する意思を示す必要があります。もしこの特例利用企業が後に目標未達となった場合、補助金の返還など厳しい措置が取られる可能性があるため注意が必要です。

補助率引上げの特例(最低賃金引上げ枠)

新設された措置として、最低賃金付近の従業員が多い企業については補助率を2/3に引き上げる特例があります。具体的には、「所定の期間において地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の30%以上いる」事業者が該当し、その企業は通常1/2の補助率が特例で2/3に優遇されます。

例えば最低賃金スレスレのパート従業員が多い小売企業なども、積極的な賃上げに取り組む場合には自己負担が減り、より利用しやすくなります。この措置は2025年度より導入されたもので、人件費高騰に苦しむ中小企業への配慮といえます。

補助対象経費(使える経費の範囲)

補助対象経費として認められる費目も事前に定められています。

ものづくり補助金では、基本的に「革新的製品・サービス開発や生産性向上に直接必要な設備投資・経費」が対象となり、汎用的な経費や日常経費は含まれません。

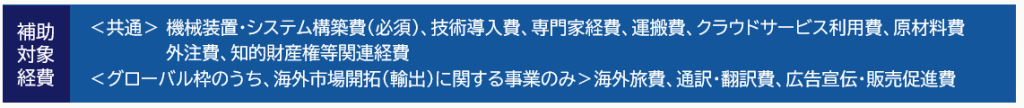

主な対象経費は以下のとおりです。

- 機械装置・システム構築費(必須): 生産設備や試作品製造装置、業務システム開発・導入費用等。※本補助金では少なくとも1つ以上の機械装置またはシステム投資を含めることが必須です。単なる備品購入のみでは認められません。

- 技術導入費: 新技術の導入に係る経費。外部技術のライセンス費用や研修費等が該当します。

- 専門家経費: 外部の専門家への委託・相談費用(コンサルタント費用、技術指導料など)。

- 運搬費: 補助対象となる設備の搬入・運送にかかる費用。

- クラウドサービス利用費: クラウドソフトウェアやサービスの利用料(補助事業期間内に発生するもの)。DX推進に関連したクラウドツール導入等を想定。

- 原材料費: 試作品開発に必要な原材料・部品の購入費用。製品試作やテストマーケティング用の材料費など。

- 外注費: 補助事業の一部を外部に委託する費用。製造の一工程を外注したり、ソフト開発の一部を委託する場合などの費用。

- 知的財産権等関連経費: 特許出願費用や知財関連手数料等、新製品開発に伴う知的財産の権利化に要する費用。

以上は全ての申請枠で共通の経費項目ですが、さらにグローバル枠の場合のみ追加で以下の経費も認められます。

- 海外旅費: 海外市場開拓や海外企業との共同事業のための渡航費・交通費。

- 通訳・翻訳費: 海外展開に必要な通訳者の費用や資料翻訳費用。

- 広告宣伝・販売促進費: 海外での市場調査費、展示会出展費、パンフレット作成費、Web広告費等、海外での販路開拓に直接必要な宣伝費用。

逆に言えば、汎用的な経費(オフィス賃料や人件費、光熱費などの運転資金)や補助事業と直接関係ない費用は原則として対象外です。例えば車両購入費や汎用性の高い備品(机やPC等)も「その事業のため特別に必要」でない限り認められません。

また土地や建物の購入費・建設費も、一般的なものづくり補助金の対象経費には含まれていません(建物費を対象とする別制度はありますが、本補助金では不可)。

申請時には、必要経費が上記リストに当てはまるかを確認し、見積書等のエビデンスを用意するようにしましょう。

2025年度の主な変更点(前年からの変更点)

2025年度のものづくり補助金には、前年(2024年度)からの制度変更点が数多くあります。ここでは主な改正ポイントを整理します。昨年まで応募経験がある方も、今年初めて検討する方も、最新ルールを踏まえて申請準備をすることが重要です。

1. 申請枠(類型)の整理:2つの枠に統合

これまでものづくり補助金には、「一般型」「デジタル(DX)枠」「グリーン(GX)枠」「サプライチェーン強靭化枠」「オーダーメイド型(省力化投資枠)」など複数の類型・募集区分が存在しました。

しかし2025年度公募では、申請類型が大きく「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2つに整理されました。DX枠やGX枠、オーダーメイド枠等は廃止・統合され、申請者にとってどの枠に当てはまるか判断しやすくなっています。

- 製品・サービス高付加価値化枠: 革新的な新製品や新サービスの開発によって自社の付加価値向上を目指す取組が対象。従来の一般型やDX/GX枠などを包含したオールマイティな枠で、国内での生産プロセス革新やサービス開発も含まれます。2024年まで存在した「オーダーメイド枠(大規模省力化投資枠・上限額8000万円)」もこの中に統合され廃止されています。

- グローバル枠: 海外展開(輸出や現地投資、海外企業との共同事業、訪日客対応など)を通じて国内事業の生産性向上を図る取組が対象。海外関連事業のみが該当する特別枠で、補助上限額は製品・サービス枠より高めに設定されています。

2. 補助上限額の変更:従業員規模区分の明確化と拡充

2025年度から従業員数に応じた補助上限額が明確に区分されました。

具体的な上限金額は先述のとおりですが、特に従業員51人以上の中堅規模企業でも2,500万円(グローバル枠は3,000万円)まで申請できるようになり、大きな設備投資にも対応できるようになりました。昨年度まで存在した最大8,000万円の「オーダーメイド枠」廃止に伴い上限額が一見縮小したように見えますが、その代わり大幅賃上げ特例の上乗せ枠が設けられており、結果的に最大4,000万円まで拡充された形になります。

また各社の現在の常時従業員数によって申請可能な上限額が決まることが明文化され、「従業員0名(※個人事業主で誰も雇用していない等)は申請不可」である点も改めて周知されています。中小企業であっても従業員規模に応じた投資計画を立てることが求められるようになったと言えるでしょう。

3. 賃上げ要件の強化:給与総額+2%以上へ

基本要件の項目で触れたように、賃上げに関する要件が強化されています。

2024年までは「年平均+1.5%以上の給与総額増加」が条件でしたが、2025年からは「+2.0%以上」へ引き上げられました。これは政府が目指す持続的な賃上げの動きに沿ったもので、最低限2%は毎年給与総額を上げる計画が必要となります。

実際に採択されるためには2%ぎりぎりではなく3%以上の賃上げ目標を掲げる企業も多いとされ、申請段階でどこまで踏み込んだ目標を設定できるかがポイントです。

ただし計画したからには達成が求められるため、無理な目標設定は禁物です。自社の成長見込みと社員への還元策を踏まえ、実現可能かつ意欲的な賃上げ計画を練りましょう。

4. 一般事業主行動計画の公表義務化(21名以上)

従業員数21人以上の企業について、「一般事業主行動計画」の社外公表が新たに応募要件に追加されました。

一般事業主行動計画とは次世代育成支援対策推進法にもとづき、企業が従業員の仕事と子育ての両立支援や女性の活躍推進などのために定める行動計画です。具体的には、自社の子育て支援策や働き方改革の目標を定め、それを厚労省の「両立支援のひろば」サイト上で公開することが求められます。

こちらのサイトで確認できます!

従来、従業員101人以上の企業には策定義務がありましたが、今回補助金要件としては21人以上までハードルを下げて課された形です。

なお、サイトでの公表が必須要件となった一方、所轄労働局への届出は努力義務(努力目標)扱いとされています。21名以上の中小企業は、公募開始後に慌てないよう早めに計画を策定・公表しておきましょう。

5. 収益納付制度の廃止:得た収益の返納が不要に

大きな朗報となるのが、収益納付の免除(廃止)です。

収益納付とは、補助金等適正化法に基づく制度で、補助事業の結果生じた利益の一部を国庫に返納するルールのことです。例えば補助事業で開発した製品がヒットして収益が出た場合、「受け取った補助金額を上限として」その収益の一部を返す義務がこれまで定められていました。

これは補助金が不当にもうけ話にならないよう設けられた制度でしたが、中小企業にとっては「せっかく成功しても利益を返さねばならず、思い切った投資がしにくい」というジレンマでもありました。

2025年度の公募要領では、この収益納付は求めないことが明記されました。つまり、補助金で実施した事業が軌道に乗り利益を生んでも、その利益を国に返納する必要はありません。この方針転換により、企業は得た収益を全て自社のさらなる事業拡大に再投資できるようになります。補助金活用後の成長まで見据えた大きな制度改善といえるでしょう。

6. その他の変更・留意点

上記以外にもいくつか運用上の変更点があります。

- 他補助金との併用ルールの明確化: 他の補助金に同時応募すること自体は可能ですが、いずれか一方の交付決定前にどちらを辞退するか選択する必要があることが強調されました。複数の補助金で同じ経費を重複受給することはできないため、誤って二重採択とならないよう注意しましょう。

- 加点項目の調整: 補助金審査時に有利になる加点項目について、一部要件や扱いが見直されています(詳細は次章の「申請のポイント」で後述)。特に賃上げ加点については、基本要件以上の大胆な賃上げ計画を表明すると加点が得られる一方、未達成時のペナルティ(今後の補助金で不利になる可能性)が明示され、慎重な判断が求められるようになりました。

以上のように、2025年度のものづくり補助金は制度面で大きな変更・改善が行われています。前年度までの常識が通用しない部分もありますので、最新情報を踏まえて準備しましょう。

申請スケジュールと公募の流れ

ものづくり補助金の公募は年に複数回実施されます。

予算や年度により回数は変動しますが、2025年はおおむね3〜4回程度の公募が予定されています。各回ごとに公募開始から締切まで応募を受け付け、締切後に書面審査を経て採択企業が決定・発表される流れです。

2025年公募の実施予定(例)

具体的なスケジュールは公式発表を確認いただきたいですが、参考までに2025年度の公募スケジュール例を挙げます。

- 第20次公募(2024年度補正予算分): 募集開始 2025年2月14日 → 申請受付 2025年4月11日開始 → 締切 2025年4月25日 17:00 → 採択結果発表 2025年7月下旬

- 第21次公募(2025年度当初予算分): 募集開始 2025年7月1日 → 締切 2025年7月25日 17:00 → 採択発表 2025年10月下旬

- 第22次公募(2025年度補正予算分): 募集開始 2025年10月3日 → 締切 2025年10月24日 17:00 → 採択発表 2026年1月下旬

(※上記日程は予定であり変更の可能性があります。実際の公募日程は必ず公式発表で確認してください。)

各公募回とも、募集期間は3〜4週間程度と比較的短期間です。事前告知から締切まで時間があるように見えますが、採択を狙える計画書を作成するには少なくとも1〜2ヶ月は準備期間が必要とも言われま。そのため、「募集開始までまだ余裕がある」と油断せず、早め早めに計画策定や必要書類収集を進めておくことが重要です。

申請から交付・実施までの流れ

応募締切後、1〜2ヶ月程度の審査期間を経て採択結果が公表されます。

採択となった場合、交付申請手続きを経て正式に補助金交付決定となり、その後実際の設備発注や支出を行う「補助事業実施期間」に入ります。

補助事業の実施期間は交付決定日からおおむね10ヶ月間(採択発表日から起算して12ヶ月後の日まで)と定められており、その間に計画した投資・事業を完了させ、実績報告を提出する必要があります。例えば10月下旬に採択→12月に交付決定となった場合、翌年の10月末頃までが実施期間となります。

期間延長は認められないため、機器納入のリードタイムなども考慮してスケジュールを組みましょう。実績報告後、問題なければ補助金が支払われます。

申請方法

現在、ものづくり補助金の申請手続きはすべて電子申請(オンライン)で行う方式に統一されています。

申請には「GビズIDプライム」という電子申請用ID・アカウントが必要となります。このID発行には2〜3週間程度かかる場合があるため、まだ取得していない場合は公募開始までに余裕をもって登録手続きを済ませておきましょう。

申請ポータルは中小企業庁の「Jグランツ」というシステムで、公募期間中はアクセスが集中するため締切直前は避け、早めに送信することをおすすめします。

申請のポイントと注意点

初めてものづくり補助金にチャレンジする中小企業の方に向け、申請のポイントや注意点をまとめます。

- 要件の充足と計画の整合性をチェック: 基本要件の達成目標(付加価値+3%、賃上げ+2%など)を事業計画の中で確実に説明しましょう。数値目標をクリアできない計画は審査対象になりません。また、計画の整合性(市場ニーズと開発内容のマッチ、売上予測と設備投資の妥当性など)も厳しく見られます。審査員に納得してもらえるよう、ロジックの通った計画書を作成してください。

- 加点項目の活用: 書類審査では、所定の「加点項目」を満たすと評価がプラスされ、採択の可能性が高まります。例えば「パートナーシップ構築宣言」を済ませている企業、事業継続力強化計画(BCP)の認定を受けている企業、中小企業庁の成長加速化マッチングサービスに登録している企業などは加点対象です。これらは比較的短期間で取得可能なため、まだの方は検討しましょう。また、人件費に余力があれば基本要件を上回る賃上げ目標(例えば年平均+4%以上等)を公表し社員に約束することで賃上げ加点も得られます。ただし賃上げ加点は未達時のペナルティもあるため、実行可能性と相談して決めてください。加点は採択結果を大きく左右しうる要素なので、取りこぼしのないよう準備することがポイントです。

- 書類不備に注意: 申請書類は提出形式・様式の指定があります。例えば事業計画書はPDFで○MB以内、添付は5ページ以内等のルールがあるため、形式不備で失格とならないよう注意しましょう。必要な添付書類(登記事項証明書や決算書など)も漏れなく揃えること。チェックリストを活用し、第三者にも一度目を通してもらうくらい慎重に確認すると安心です。

- 早めのGビズID取得と電子申請準備: 前述のように電子申請のみ受付ですので、まずGビズIDプライムを未取得の場合は早急に発行申請してください。締切間際になるとアクセス集中でシステムが重くなる可能性もあります。最低でも締切日の数日前には送信を完了できるよう、スケジュールにゆとりを持ちましょう。

- 他制度との併用計画: ものづくり補助金以外にもIT導入補助金や事業再構築補助金など検討している場合は、同一内容での重複申請禁止に注意します。他の補助金に採択された場合は本補助金を辞退する等の判断が必要です。戦略的にどれに絞るか検討し、二重取りにならないよう計画しましょう。

- プロの支援の活用も検討: 自社で計画書を作成するリソースが足りない場合、外部の専門家やコンサルタントに支援を依頼するのも一つの手段です。ものづくり補助金は競争率が高いため、実績豊富な専門家のアドバイスでブラッシュアップすることで採択率向上が期待できます。費用対効果を考慮しつつ、必要であれば検討してみてください。

おわりに(まとめ)

2025年のものづくり補助金は、補助上限額の拡充(最大4,000万円)や補助率アップの特例新設、収益納付廃止など、中小企業にとって使い勝手が向上する改正が行われています。

一方で賃上げ要件の強化や新たな義務の追加もあり、申請ハードルは決して低くありません。採択を勝ち取るには、制度を正しく理解した上で、自社の強みと将来展望を盛り込んだ質の高い事業計画書を準備することが鍵となります。

幸い本補助金に採択されれば、大きな資金支援を受けて思い切った設備投資・事業展開が可能となり、その成果から得た収益も全て自社の成長に再投資できます。まさに中小企業の挑戦を後押しする絶好のチャンスです。公募スケジュールを把握し、今回紹介したポイントを踏まえて早めに準備を進めれば、初めての方でも十分採択の可能性はあります。

自社の未来を切り拓くために、2025年ものづくり補助金への挑戦をぜひ前向きに検討してみてください。

お気軽にお問合せくださいませ!