2025年8月8日に「中小企業省力化投資補助金(一般型)」第2回公募の採択結果が発表されました。

本記事では、第2回公募の採択件数・採択率を前回(第1回)と比較し、地域・業種・企業規模別の傾向を分析します。また、実際の採択事例から見える「通りやすい」申請の特徴(DX導入、自動化、AI活用、省人化、人材再配置など)を紹介し、今後申請を検討する中小企業の経営者・経営企画担当者向けに申請書作成のポイントや不採択となる典型パターンと対策、さらに応募スケジュールへの備えと成功する準備の方法を解説します。

最後に、補助金を活用して省力化投資を行うことによる中小企業の事業成長の可能性についても考察します。

採択件数・採択率の概要(第2回と第1回の比較)

第2回公募(2025年)では、応募件数1,160件に対し採択件数707件の事業計画が採択されました。これを割合にすると採択率は約60.9%となります。

一方、前回(第1回公募)では応募1,809件中採択1,240件が採択され、採択率約68.5%という結果でした。つまり、第1回に比べて第2回では採択率が約7.5ポイント減少し、競争率がやや高まった形になります(第1回約68.5% → 第2回約60.9%)。

採択率低下の背景としては、初回公募は制度開始直後で情報拡散が十分でなかったため競争が少なく、高い採択率につながったとの指摘があります。また、第1回に申請した事業者は第2回に申請できないルールがあったため(第1回で採択・不採択に関わらず再応募不可)、第2回では新規応募組が中心となり応募件数自体も減少しました(1,809件→1,160件)。制度設計上の要件が明確で支援機関(認定支援機関など)の関与が大きかったことも第1回高採択率の一因と分析されています。

いずれにせよ、第1回・第2回とも6~7割前後という比較的高い採択率を維持していますが、今後は応募件数の増加や事業者側の準備度向上により競争激化で採択率が低下していく可能性も指摘されています。

第1回の結果も参考に!

地域別・業種別・企業規模別の採択傾向

地域別の傾向

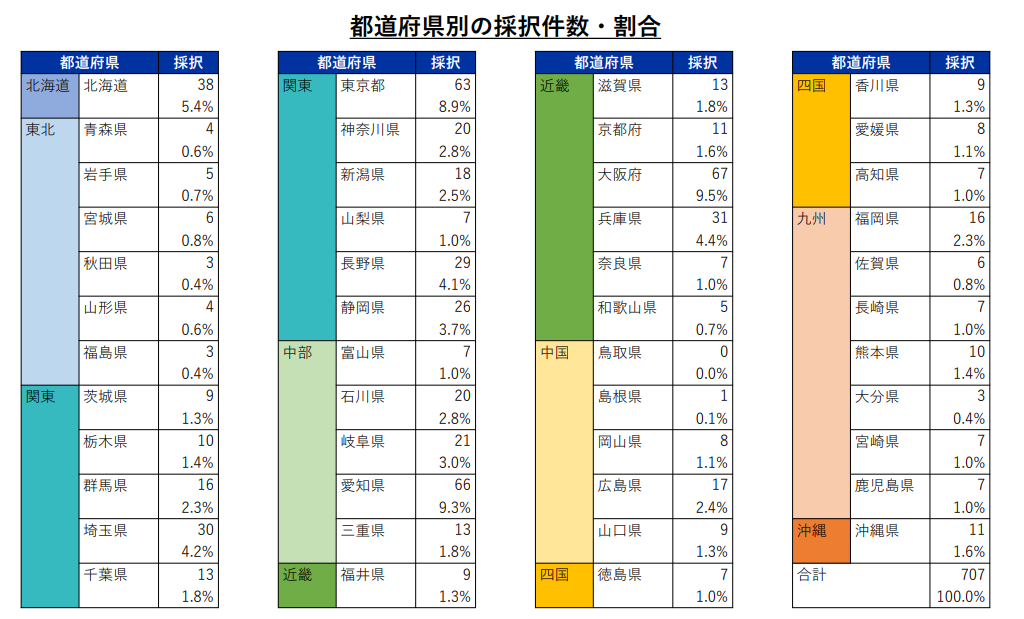

第2回公募では、採択事業者は日本全国の47都道府県にわたっていますが、特に大阪府、愛知県、東京都の採択件数が多い傾向が見られました。製造業の集積地である愛知県や大阪府、企業数の多い東京都からの申請・採択が多かったことがうかがえます。

第1回でも同様に大阪・愛知・東京が上位を占めており、主要工業地域や大都市圏の企業が積極的に本補助金を活用しているようです。

業種別の傾向

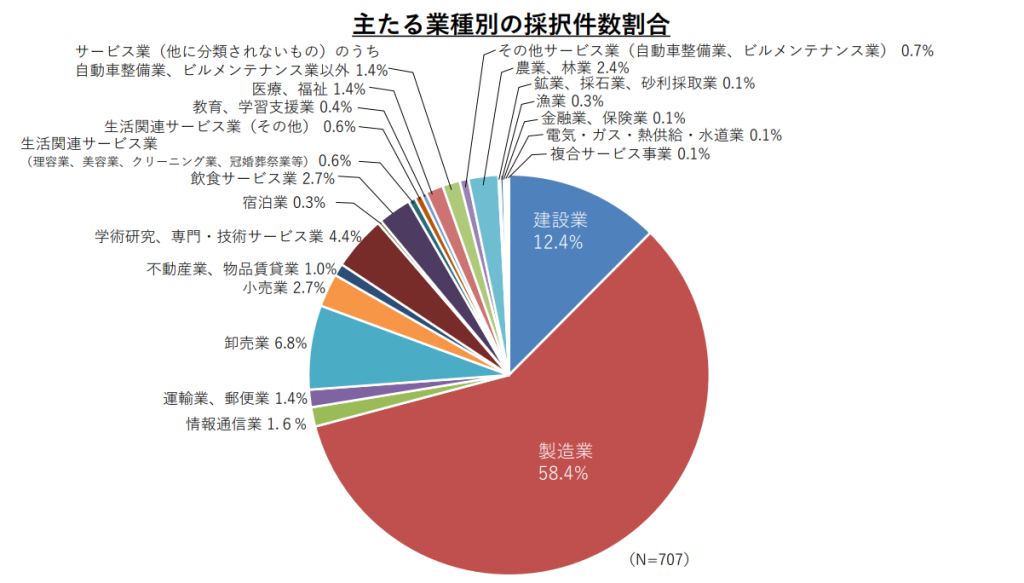

製造業と建設業からの採択が圧倒的に多く、他業種を大きく上回っています。

第2回公募では製造業が全採択案件の約58.4%、建設業が約12.4%を占め、両者で約7割を占めました。第1回も製造業が約61.7%、建設業が約11.3%と同様の傾向でした。

つまり「ものづくり(製造業)」と「建設」という労働集約型で人手不足が深刻な産業分野において、省力化投資ニーズが特に高く、多く採択されていることが分かります。

製造業では工場の自動化・ロボット導入、建設業では建機導入やIT活用などの投資案件が目立ち、人手不足を技術導入で補完するニーズが強いことを示しています。

一方、卸売業(第2回:6.8%)、サービス業、飲食・宿泊業、情報通信業などその他の業種からも一定数の採択がありますが、その割合は各業種数%程度に留まっています。これら非製造系の業種でも、省力化につながるITシステム導入や業務効率化設備の提案が採択されており、中小企業全般で幅広く活用されている補助金といえます。

企業規模別の傾向

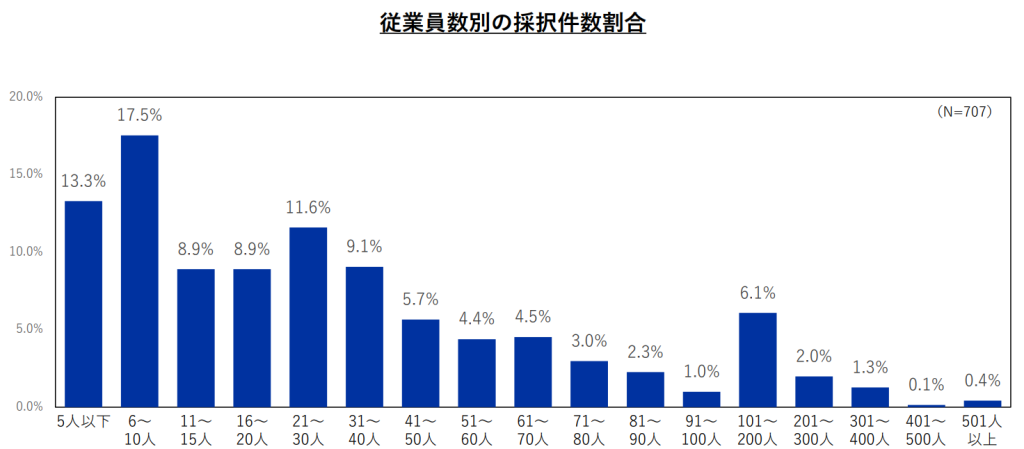

採択企業の規模(従業員数)を見ると、中小企業の中でも比較的小規模な企業が多く採択されています。

第1回では従業員「21~30名」規模の企業が最も多く採択されました。

第2回ではさらに小さい「6~10名以下」の企業が最も多く採択されています。実際、第2回採択企業の約17.5%が従業員6~10人規模の企業でした。全体的にも従業員30名以下の企業で採択が多いという傾向が確認されており、小規模事業者でも十分採択のチャンスがある制度と言えます。

なお、本補助金は従業員規模によって申請できる補助上限額が変動する仕組みですが、101名以上の中堅企業も一定数採択されており(第1回では101名以上の企業が全体の約12.1%)、必ずしも小規模企業に限定された制度ではありません。

ただし採択数の中心は6~30名規模で全体の約3分の1強を占めるため、そうしたミニ~小規模企業が積極的に活用している補助金と言えるでしょう。初回公募では情報拡散の遅れからか比較的大きめの企業も多く採択されましたが、第2回では小規模事業者にも広く情報が行き渡り応募が進んだ結果、より小さい企業の採択割合が高まったと考えられます。

「通りやすい」申請の傾向 ~採択事例に見るポイント~

採択されやすい申請の傾向として、実際の採択事例からはDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や業務の自動化・省人化、AI技術の活用といったテーマが浮かび上がります。採択リストに目を通すと、各社それぞれの業種で創意工夫を凝らした省力化投資が採択されており、共通して最新技術やデジタルツールを活用して労働生産性を向上させる計画である点が特徴です。

具体的には、業種ごとに以下のような投資テーマが目立ちます。

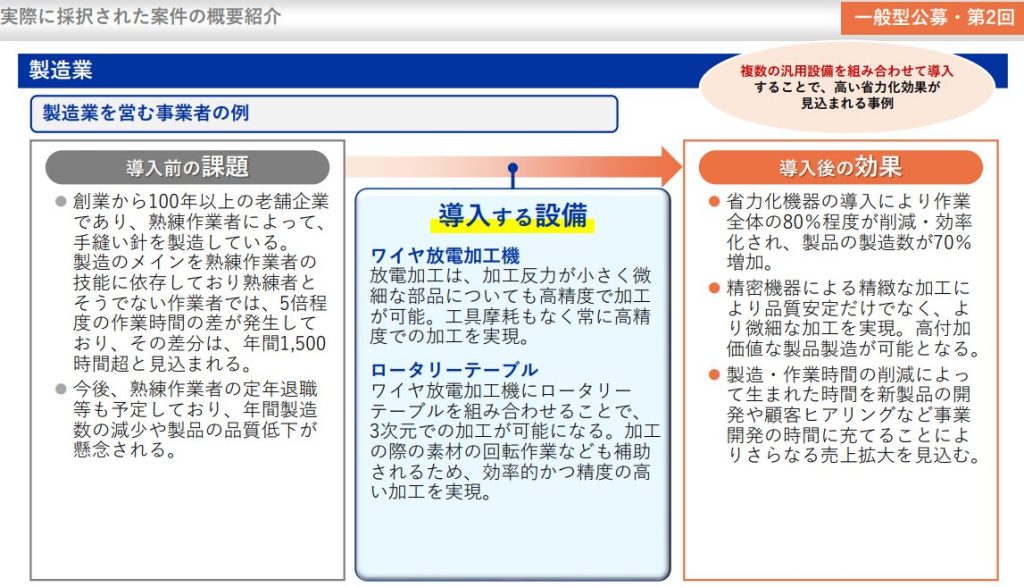

製造業

生産ラインへの産業用ロボットアームや自動搬送装置(AGV)の導入、カメラとAI画像認識を組み合わせた外観検査工程の自動化、工作機械の自動化(例えば複数工程を連携するNC加工機の導入)などが多く見られます。

例えば「ロボットアーム導入による組立工程の自動化」「AI検査装置による検品省力化」といった具合で、人が行っていた作業を機械やAIに置き換える投資が典型です。

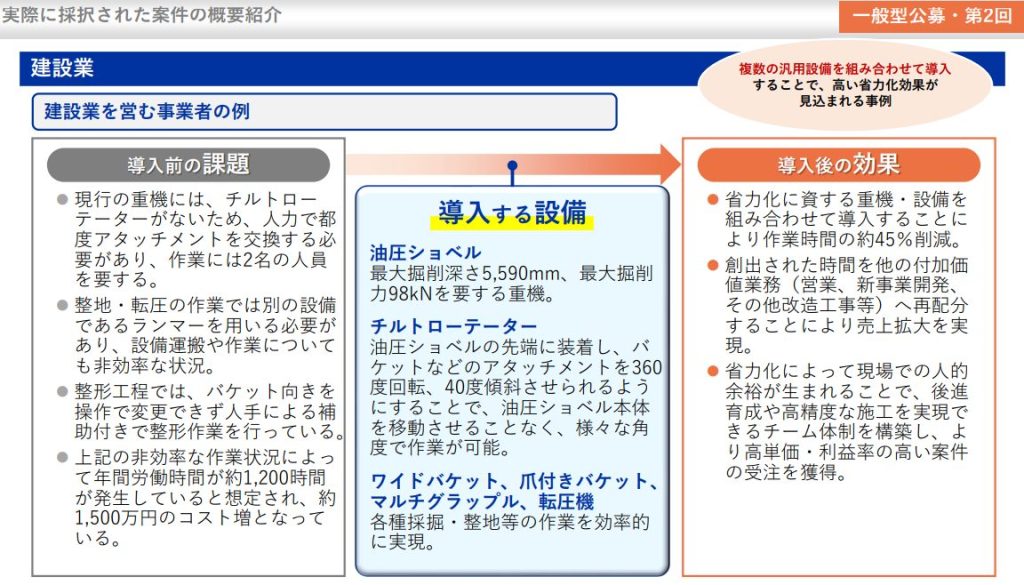

建設業

ドローンを用いた測量の自動化や、建機のIT連携(例:自動レベル測定器とBIMソフトの連携)など、建設現場のデジタル化・省力化が目立ちます。

例えば「ドローン測量で測量作業を無人化」や「重機オペレーションの効率化システム導入」といった事例です。人手不足が深刻な建設業において、重労働の一部をテクノロジーで補完する取り組みが高く評価されています。

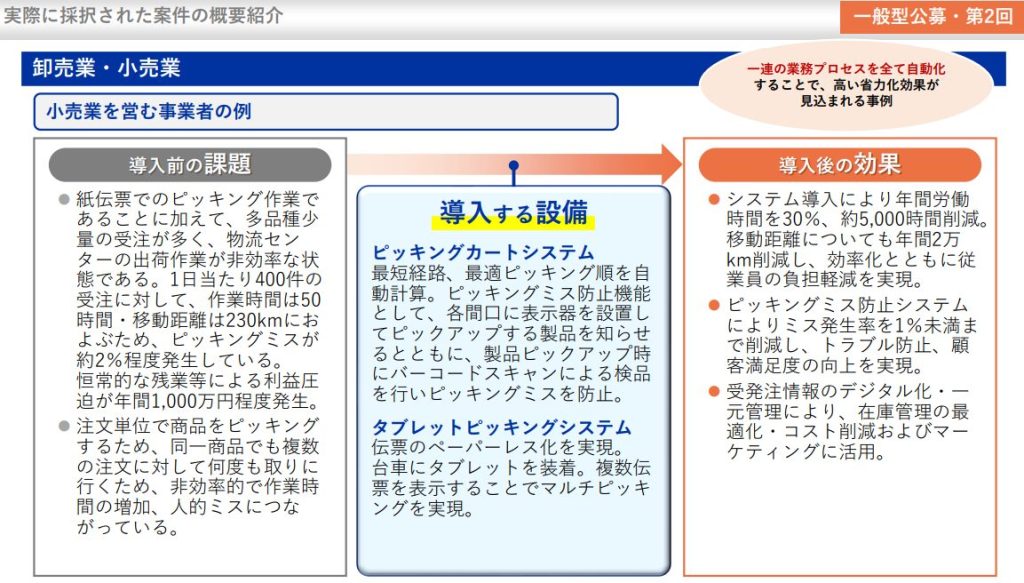

卸売・物流業

ピッキング作業の自動化(自律走行搬送ロボットの導入など)や、自動棚卸システム・在庫管理ソフトの導入による物流業務の効率化が採択されています。

倉庫内作業の省人化、物流プロセス全体の最適化(需要予測システムによる在庫削減など)といったバックヤード業務のDXが通りやすいテーマとなっています。

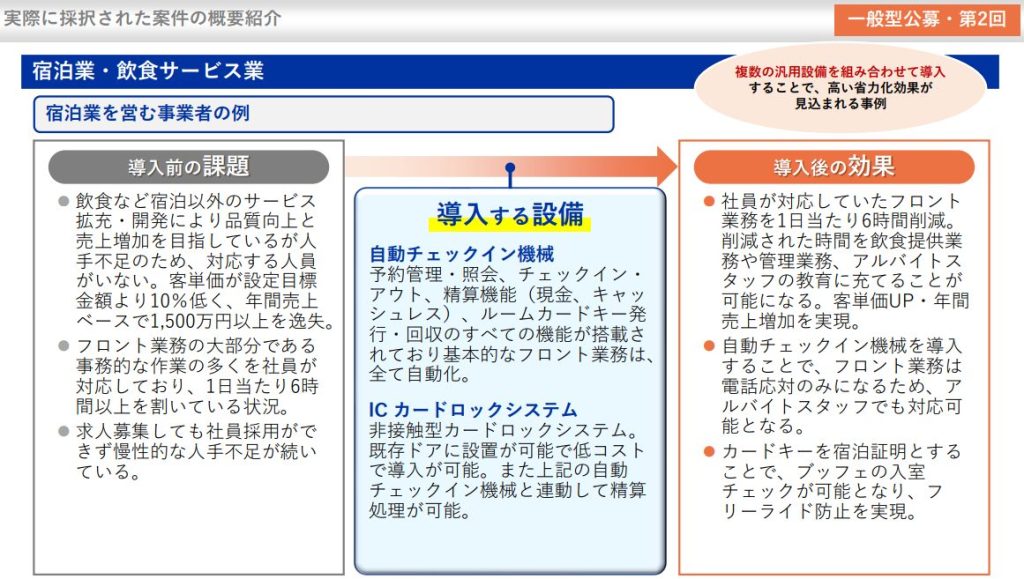

サービス業(飲食・宿泊・小売・教育等)

接客や店舗業務の省力化として、自動調理機器や券売機・タブレット注文システムの導入、ホテルの無人チェックイン機や清掃管理システムの導入などが見られます。

例えば「セルフ注文端末の導入による飲食店の省人化」や「宿泊施設のチェックイン業務無人化」といった具合です。これらは直接顧客対応の現場で人に代わるIT機器を導入するもので、人手不足対策やサービス品質向上に直結するため採択されやすいと言えます。

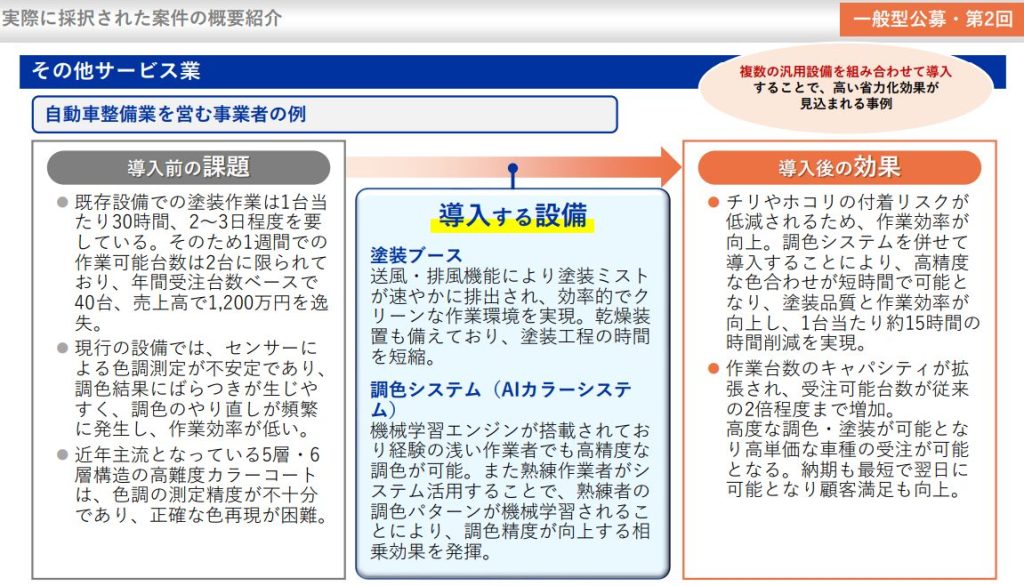

その他の事例

上記以外にも、農林水産業でのスマート農業(GPS搭載農機や収穫ロボットの導入)、医療・福祉分野での業務支援システム導入、事務作業のRPA・基幹システム構築、営業支援のAIツール活用など、多種多様な取り組みが採択されています。いずれも「自社の人手不足や生産性課題を、デジタル技術によって解決する」というストーリーが明確な計画です。

以上のように、採択事例からは「省力化=単なる人減らし」ではなく「最新テクノロジー導入による業務プロセス革新」がキーワードであることが分かります。

特にAI・IoT・ロボットといった先端技術を積極活用し、単純作業の自動化やデータ活用による業務効率化を図る計画が高く評価されているようです。また、多くの事業計画で省力化に伴う人材の再配置(適材適所への配置転換)や生産性向上による企業成長戦略にも言及されており、DXと人材戦略を組み合わせた総合的な提案が「通りやすい」傾向と言えます。

申請書作成のポイント ~評価される記述とは~

採択率を高めるためには、申請書(事業計画書)の内容を充実させ、高評価を得られるよう工夫することが重要です。第2回までの結果を踏まえると、以下のポイントに注意した記述が評価されやすい傾向があります。

「省力化+業務改革+賃上げ」のセットで訴求する

単に設備を導入して効率化するだけでなく、その結果として業務プロセスがどう改革され、人件費や賃金にどう好影響を与えるかまで一貫して説明することが重要です。

実際、補助金の目的が労働生産性向上と賃上げにありますので、「新設備導入によって〇〇の作業時間を△%削減し、浮いた人員を新規事業Xに再配置します。その成果で生産性が向上し、従業員に還元する賃上げ原資を創出します。」 といったように、省力化投資→業績向上→賃金アップのストーリーを示すと効果的です。

設備ありきではなく課題解決を描く

補助金申請では導入設備そのものの凄さをアピールしがちですが、評価者にとって重要なのは「なぜその設備が必要なのか(現状の課題)」と「導入後に自社の業務がどう良くなるのか(改善効果)」です。

したがって、「現状○○の工程で◎◎な非効率があり課題となっている。そこで▲▲という設備を導入し、工程を自動化することで□□の改善を図る」というように、現状課題→解決策→効果の流れで記述しましょう。設備導入が自己目的化している計画書は評価が低いため、あくまで経営課題の解決手段として設備を位置付ける記述が求められます。

定量的な根拠と具体性

計画の説得力を高めるため、数値データや具体的なシミュレーションを盛り込みます。

例えば「月間◯時間かかっている作業が機械化で◯◯%短縮」「年間△万円の人件費削減効果、その一部を従業員◯名の賃上げに充当」といった具体的かつ測定可能な見込み数字を示します。単なる汎用的な表現(「効率が上がる見込み」「大幅な時間短縮」等)だけでは説得力に欠けるため、自社データに基づく試算や他社導入事例データなどを引用しつつ、リアルな改善シナリオを描きます。

導入後の運用計画と人材活用

新しい設備を導入した後、それを社内でどう運用し、人をどう活かすかまで計画に書き込むと評価が高まります。導入後の“人の再活用”(余剰人員を新業務に配置、社員に新スキルを習得させる計画等)を具体的に示すことが重要です。

例えば「自動化で削減される○○作業担当の2名は、新設する△△部門に異動させ、◯◯の売上拡大に充てる」等、人材の有効活用策を書きます。また、設備導入後に十分な効果を発揮するための社員研修計画や、機器トラブルのリスク対策(予備機の用意、メンテナンス契約など)にも触れておくと、「導入後の効果やリスクにも配慮が行き届いている」と評価されるでしょう。

賃上げ計画の根拠を示す

本補助金では賃上げ目標の達成が求められるため、賃上げについては単に「◯%賃上げ予定」と書くだけでなく、その財源や根拠を明示します。

例えば「省力化により年間△万円のコスト削減を見込み、その一部を人件費に充当して平均✕%の賃上げを実施する計画です」といった具合に、どの程度コストが浮き、どの程度給与に回せるかを数字で示します。ただ数値目標を書くのみで「根拠や原資が不明」では評価が下がるため注意が必要です。

以上のポイントを押さえ、事業計画書の完成度を高めることが採択への近道です。

採択率が高めとはいえ油断せず、第三者(支援機関や専門家)の意見も取り入れながら推敲を重ねると良いでしょう。中小企業省力化投資補助金は要件が細かく定められていますので、公募要領に沿って必要事項を漏れなく、論理的に記載することも基本中の基本です。

不採択となる典型パターンとその対策

逆に、過去の傾向から不採択になりやすい計画書の典型パターンも明らかになっています。以下に代表的な「落ちる申請書」の傾向を挙げ、その対策を考えます。

✖ 機器導入が目的化している

「最新の○○装置をどうしても導入したい」という思いが先行しすぎて、何のための投資かが不明瞭な計画書は敬遠されます。対策として、導入ありきではなく現場課題起点で計画を構築することが必要です。「機械のスペック自慢」ではなく、「自社の○○という課題を解決するためにこの機械が必要」という構成にしましょう。

✖ 汎用的な説明のみで具体性に欠ける

他社にも当てはまりそうな一般論(例:「DXで生産性向上を図る」「業務効率化で競争力強化」等)だけを書き連ね、自社の具体的な業務フロー改善案が描かれていないケースです。これでは評価者に響きません。

対策として、自社の現状プロセスを図解するくらい具体的に示し、それが導入後にどう変わるかを具体例付きで書くことが重要です。現場レベルの詳細さと自社固有の課題・対策を書くことで、計画の実現可能性と説得力が増します。

✖ 賃上げ計画が数字だけで根拠薄弱

「給与総額◯%アップを目指す」といった数字目標だけが書かれ、その裏付けとなる計画(コスト削減額や利益向上策)が示されていない場合です。

賃上げは経営へのコミットメントですから、対策として賃上げ原資の確保方法(例えば「〇〇の省力化で年△万円のコスト減、売上増加分と合わせ○万円を賃上げ原資に充当」など)をセットで書きます。また、最低賃金+30円以上や+2%など具体的な制度要件も満たす必要があるため、それらを踏まえた計画であることを明記しましょう。

✖ 導入後の効果検証やリスク対策が不足

導入設備の効果予測が甘かったり、「入れたらうまくいくだろう」止まりで、導入後の具体的な効果検証方法やリスク管理策の記載がないケースです。

例えば、新システム導入後に社員が使いこなせないリスクや、生産ライン停止のリスクなどへの考慮がないと不安材料になります。

対策として、導入後にどのKPIで効果を測定するか、問題発生時にどう対処するか(研修の実施、段階的導入、予備の人員配置など)も計画に盛り込みます。効果検証計画を書くことで「投資対効果をきちんと管理する意思」を示せますし、リスク対策を書くことで「計画の実現性が高い」と判断されやすくなります。

以上の典型的な不採択パターンを避け、前節で述べた評価されるポイントを押さえて計画書を作成すれば、採択率向上に繋がるでしょう。「これは落ちるかも…」と感じる項目があれば、応募前に認定支援機関などにブラッシュアップを相談するのも有効です。実際、第1回公募では支援機関の積極関与が高採択率に貢献したとの指摘もあります。

専門家のチェックを受け、抜け漏れや説得力不足を補ってから提出するようにしましょう。

応募スケジュールと成功に向けた準備

中小企業省力化投資補助金(一般型)は年に複数回の公募が設定されており、2025年度は第1回(募集締切3月31日)、第2回(締切5月30日)に続き第3回公募が予定されています。

第3回公募は2025年8月4日受付開始~8月29日締切、11月下旬に採択結果発表(予定)というスケジュールが公表されています。応募期間が約1か月弱と非常にタイトなため、公募開始前からの入念な準備が成功の鍵を握ります。

今後の公募に備えて、経営者・担当者の方は早めに以下の準備を進めておきましょう。

- ✔️ 自社課題の棚卸し: 現場でどの業務に人手不足や無駄が生じているかを洗い出します。工程ごとの人員配置や作業時間、困りごと(ヒューマンエラーや長時間労働になっている部分など)をリストアップし、解決すべき課題の優先順位を付けます。

- ✔️ 導入したい機器・システムの候補リスト化: 課題解決に役立ちそうな省力化設備やITツールの情報収集を行い、候補を絞っておきます。メーカーのサイトや展示会、支援機関主催のセミナー等から最新のソリューション事例を集め、自社の課題にマッチするものをピックアップしましょう。概算コストや導入事例も併せて調べておくと、計画を具体化しやすくなります。

- ✔️ 現状の作業量・人員データの定量分析: 補助金申請ではビフォーアフターの比較が重要です。そのために、現在の生産量、作業時間、コスト、人員配置などを数値で把握しておきます。例えば「○○工程に月△時間・△人を要している」「年間の人件費は〇円」等、定量的な現状データをまとめます。これがないと効果測定もできないため、タイムスタディや業務日報の分析などで見える化しておきましょう。

- ✔️ 支援機関や専門家との連携: 補助金計画作成に慣れていない場合、認定経営革新等支援機関(中小企業診断士、税理士、コンサル等)や産業振興センターの相談窓口などに早めに相談することをおすすめします。専門家は申請要件を熟知しており、計画書のブラッシュアップや必要書類の確認などで力になってくれます。第1回・第2回を経て競争が激しくなる可能性もあるため、第三者の視点を取り入れて完成度の高い申請書を期日までに作成する体制づくりが重要です。

これらを公募開始前から準備しておけば、短い公募期間中でも慌てずに済み、質の高い申請書を提出できるでしょう。また、公募要領や公式情報は更新される可能性があるため、中小企業庁や事務局サイトの最新発表を定期的に確認し、応募スケジュールの変更や要件修正などを見逃さないようにしてください。

採択企業の取組内容から見る今後の省力化トレンド

第1回・第2回で採択された企業の取組内容を俯瞰すると、今後の中小企業における省力化投資の方向性が見えてきます。大きなトレンドとしては、「スマート化」と「デジタル技術の実装」があらゆる業種でキーワードとなっています。

前述の通り製造業ではスマートファクトリー化(ロボット・AIによる自動化)、建設業ではコンストラクションTech(ドローン・BIM等の活用)、サービス業ではデジタル接客・無人化サービス、物流ではスマート物流(IoT活用による在庫・配送最適化)といった具合に、各分野でデジタル技術による労働力不足解消が図られています。

本補助金の目的自体が「IoTやロボットなどデジタル技術を活用した製品・設備・システム導入を促進し、省力化投資を推進すること」にあります。つまり、IoT・AI・ロボットの中小企業への浸透が国の政策的にも強く後押しされているのです。

特にAI(人工知能)の活用は今後ますます重要になるでしょう。第2回採択案件でも、AIカメラによる検品や営業支援AIツールなどが見られました。AIの進化によって、これまで人間に頼っていた判断・分析業務も自動化できる余地が広がっています。

中小企業でも安価で使いやすいAIソリューションが手に入る時代となりつつあるため、業務の高度化・効率化にAIを取り入れる動きは加速すると考えられます。

また、人材再配置や働き方改革の視点もトレンドです。単に人手を減らすのではなく、「機械に任せる部分は任せ、人はより付加価値の高い仕事にシフトする」ことが理想であり、多くの採択企業がその方向を目指しています。

例えば製造現場でロボットが単純作業を行い、従業員は品質改善や開発業務に注力するといった形です。これにより生産性向上だけでなく、従業員のスキル向上ややりがい向上にもつながり、結果的に会社全体の競争力が高まる好循環が生まれます。

さらに、省力化と環境対応の両立も将来的なテーマとして浮上しています。省エネ型の自動機器導入やペーパーレス化による資源削減など、SDGsやカーボンニュートラルを意識した投資案件も増える可能性があります。実際、第2回採択案件には「環境配慮型製品の販売拡大に資する省力化設備の導入」といった事例も見られました。今後はデジタル化×環境対応という観点での補助金申請も注目されるでしょう。

まとめると、今後の省力化投資トレンドは「デジタル技術による効率化」と「人材の有効活用」が二本柱です。中小企業でも積極的にIoT機器やAIソフトを導入し、人間は創造的な業務にシフトする――そうしたスマート経営への転換が求められており、本補助金の採択結果からもその流れが読み取れます。

補助金活用による中小企業の事業成長可能性

最後に、本補助金を活用して省力化投資を行うことによる中小企業の事業成長の可能性について考えてみます。中小企業省力化投資補助金は、最大1億円もの補助金交付が可能な大型制度であり、これを利用することで本来であれば資金負担が大きく二の足を踏んでいたような思い切った設備投資も現実味を帯びます。

資金面のハードルが下がれば、人手不足解消のための攻めの投資を早期に実行でき、競合他社に対する生産性向上やコスト削減の優位性を確立することができます。

省力化投資によって業務効率や生産性が向上すれば、売上や利益の拡大にも直結します。たとえば製造ラインの自動化で生産数が伸びれば新規顧客への供給余力が生まれますし、サービス提供スピードが上がれば顧客満足度向上によるリピーター増加も見込めます。

さらに、従業員を省力化で生まれた余力部分に再配置することで、新規事業開発や顧客対応強化など付加価値の高い活動に人的資源を投下できるようになります。これは中長期的な事業成長のエンジンとなるでしょう。

加えて、本補助金の要件には賃上げ目標が含まれており、採択企業は従業員への還元も行うことになります。賃上げは人材確保・定着にも寄与し、優秀な人材を引き留め新たに呼び込む好循環を生みます。結果として企業の組織力・技術力が向上し、さらなる成長の土台が築かれます。省力化=人減らしではなく**「人に投資する余裕を生む」**という側面が本補助金にはあり、中小企業の持続的成長に資する仕組みと言えるでしょう。

政府も人手不足に悩む中小企業の生産性向上と持続的成長を本補助金の目的に掲げています。ロボットやIoT機器が単純作業を代替することで、人員を不足している部門へ再配置したり、より高付加価値な業務に集中させたりできるようになるといいます。これは日本全体の生産性向上にもつながる重要な取り組みですし、個々の中小企業にとっても経営効率化と新たな成長機会の創出という大きなメリットがあります。

もちろん、補助金を活用した設備導入が即座に成功・成長に直結するわけではなく、導入後の運用や市場環境など課題もあります。しかし、高い採択率で門戸が開かれている今、この制度を上手に活用することでライバルに先んじた省力化・DXを実現できる可能性があります。

自社の課題を見極め、入念な計画を持って臨めば、「中小企業省力化投資補助金」の採択は事業成長への大きな一歩となるでしょう。ぜひ本記事で紹介した傾向やポイントを参考に、次回公募に向けた戦略的な準備を進めてみてください。中小企業の皆様が省力化投資を通じて一層の発展を遂げることを期待しております。