群馬県富岡市に本社を構える株式会社アイエー・フーズが掲げた「100億円宣言」は、単なる売上目標ではなく、伝統食品こんにゃくを軸にした大胆な成長戦略の象徴です。

国内市場の縮小や価格競争の激化を背景に、同社は海外向けビーガン製品の開発や国内向け高付加価値ペースト調味料の展開、生産効率を高めるための最新設備投資に着手。さらに、グループ会社であるマップフーズとの連携により、原料から調味料までを一貫して提案できる体制を整えています。

本記事では、アイエー・フーズが2035年度に向けて描く成長ロードマップと、その実現に向けた挑戦を徹底解説します。

会社概要と現在の事業状況

株式会社アイエー・フーズは、群馬県富岡市に本社を置く食品メーカーです。

こんにゃく製品を中心に、菓子類や惣菜(おかず)製品まで幅広く製造・販売しており、約50年にわたり日本有数のこんにゃく産地・群馬で伝統食品こんにゃく作りに携わってきた老舗企業でもあります。現在のグループ従業員数は220名、売上高は約55.3億円(2025年2月期)とされ、関連会社として液体調味料製造のマップフーズ株式会社を擁する「アイエー・フーズグループ」として事業を展開しています。

同社は「従来のこんにゃくに留まらず『ネクストこんにゃく』を創り出し、今後も幅広い商品を展開していく」というビジョンを掲げており、伝統食品であるこんにゃくの新たな可能性を追求する総合食品メーカーへと進化を遂げつつあります。

「100億円宣言」の背景と目的

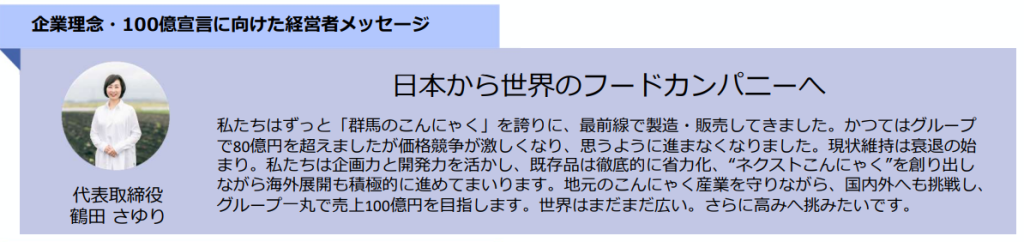

アイエー・フーズはグループ売上高100億円を目指す「100億円宣言」を発表しました。その背景には、近年の市場環境の変化と同社の危機感があります。

かつてグループ年商80億円を超える時期もありましたが、こんにゃく業界を取り巻く価格競争の激化により業績は伸び悩み、国内市場の縮小傾向も相まって「現状維持は衰退の始まり」という認識が経営陣に広がりました。そこで同社は「群馬のこんにゃく」という伝統に誇りを持ちつつも現状打破のための改革に乗り出したのです。

鶴田さゆり代表取締役は「企画力と開発力を活かし、既存品は徹底的に省力化しながら“ネクストこんにゃく”を創り出す。そして海外展開も積極的に進め、地元のこんにゃく産業を守りながら国内外へ挑戦し、グループ一丸で売上100億円を目指す」と意気込みを語っています。

つまり 100億円宣言 とは、同社が2035年度までにグループ売上高100億円を達成することを目標に掲げ、伝統産業を次世代へ繋ぐべく国内外で挑戦を加速する経営者の決意表明と言えます。

売上拡大に向けた具体的戦略

100億円という大胆な目標を達成するため、アイエー・フーズは具体的な売上拡大戦略を打ち出しています。主な柱は、新たな商品カテゴリーの開発とターゲット市場の開拓です。

海外市場向け「こんにゃく×ヴィーガン」製品の展開

ヘルシー志向や宗教的理由で動物性食品を避ける海外消費者に向け、日本品質の蒟蒻由来ヴィーガン製品(プラントベース食品)を開発・投入します。

例えばこんにゃくを原料にした代替肉やシーフード風の食品など、高付加価値な 代替食品 を想定しています。これらの商品は海外の高級スーパーでの販売や国際食品展示会でPRされ、ヘルシー食材としてのブランド認知獲得を狙います。群馬発の伝統食材を「クリーンラベル」でアピールし、欧米やアジアのプラントベース市場に乗り込む戦略です。

国内市場向け「ペースト調味料」の拡充

一方、国内では外食産業や中食産業のニーズに応えるため、ホタテやサバなどエビ以外の魚介・甲殻類を素材とした ペースト状調味料 を開発します。これらは料理のベースや隠し味に使える高付加価値素材で、外食チェーン店や冷凍食品メーカー向けのBtoB提案商品として位置付けられています。

既にこんにゃくゼリーや惣菜などで培った加工技術を応用し、新たな調味料マーケットへの参入を図ります。例えば「ホタテ風味ペースト」や「サバ出汁タレ」などを開発し、大量調理現場での時短・コスト削減ニーズに応えることで国内販路拡大を目指しています。

このように、同社は海外向けにはプラントベース食品、国内向けには新調味料という二方向の新商品戦略で売上拡大を図ろうとしています。それぞれ成長が見込まれる市場セグメントにフォーカスすることで、こんにゃくに依存した従来事業の停滞を打破し、新たな収益源を育成する狙いです。

生産性向上のための設備投資

新商品の開発・拡販と並行して、 生産体制の強化と効率化 も大きなテーマとなっています。

アイエー・フーズは現有工場の生産性向上に向けた積極投資を計画しており、その一環として 最新設備の導入と製造ラインの自動化を推進しています。具体的には、2025年9~10月に新型の乾燥機と殺菌機を導入し、こんにゃく製品や惣菜の大量生産プロセスにおける効率アップと品質向上を図ります。

乾燥工程や殺菌工程の自動化により人手を削減し、省力化と衛生管理レベルの向上を同時に実現します。これにより「少人数で高生産を実現しつつ利益率を改善」することが可能となり、長年の課題であった製造作業の効率化によるコスト低減に大きく踏み出すことになります。

また、生産能力そのものの拡充も重要です。同社は 自社工場の増設や協力工場の設備強化によって、将来の需要増に対応できる生産キャパシティを確保するとしています。現状、国内外に複数の生産拠点がありますが(後述の中国・タイ協力工場など)、これらも含めたライン増強により グループ全体の生産余力を高める計画です。

さらにグループ会社マップフーズでは、工場の増築と最新在庫管理システムの導入を進めています。これにより原材料や製品在庫の保管スペース不足を解消し、流通対応力を強化するとともに、物流面での無駄を省いて生産性向上につなげる狙いです。

このような設備投資と自動化の取り組みにより、アイエー・フーズは 「人手不足でも安定して高品質な製品を作れる体制」 を構築し、将来的な事業拡大に耐えうる生産基盤を整備しようとしています。

海外展開の課題と対策

国内市場が成熟する中、アイエー・フーズは海外市場への進出を重要な成長ドライバーと位置付けています。

しかし海外展開には多くの課題も指摘されています。同社自身の分析によれば、まず国内こんにゃく市場の縮小傾向や物流コスト上昇による利益率悪化など、従来ビジネスの限界があります。さらに海外市場では自社ブランドの認知度や販売ネットワークが未整備であり、日本発のこんにゃく製品を差別化して売り込む体制が十分ではない点が課題として挙げられています。

事実、現在の海外売上は年間約0.8億円規模(8000万円)に留まっており、グループ売上全体(55億円)に占める割合はごく僅かです。このため、海外で売上を伸ばす余地は大きいものの、「どうやって認知度を高め現地の販路を構築するか」がカギとなります。

こうした課題への対策として、アイエー・フーズは協力工場の活用と展示会戦略を打ち出しています。

現在すでに 中国とタイに協力工場拠点 を持ち、一部商品を現地生産・供給する体制を構築済みです。このネットワークを足がかりに、海外向けの商品供給力を確保しつつ、各国の市場ニーズに対応した製品開発も視野に入れています。

また 国際食品展示会や商談会への積極的な出展 によって、新規開発した特徴ある商品を海外バイヤーに直接アピールし、販路開拓につなげる戦略も採っています。例えば欧米のプラントベース食品見本市やアジアの食品博覧会などで、日本産こんにゃく由来の代替肉・魚製品を「ヘルシーかつ伝統的な食材」としてPRし、健康志向の小売店バイヤーやレストランチェーンとのマッチングを図る取り組みです。さらに、展示会で得た反応を基に 海外向け商品の改良を重ねることで、現地の嗜好に合ったラインナップを揃えていく計画です。

加えて、 ブランド認知の向上 については「日本の伝統×高品質」を前面に押し出したブランド戦略を構築しつつあります。こんにゃくは日本では古来より健康食として親しまれてきた背景があり、これをクリーンでヘルシーな食品素材としてブランディングし直すことで、海外の消費者にも響く物語を作っています。

またSNSやオンラインを活用した情報発信にも注力し、海外現地のビーガンコミュニティや日本食ファン層にリーチする工夫も行われています(例えば英語でのこんにゃくレシピ発信等)。

こうした多角的な施策により、「海外市場での販路網未整備」「低い知名度」という弱点を乗り越え、2035年までに海外売上を大幅に拡大させることが期待されています。

マップフーズとの連携によるシナジー

アイエー・フーズグループの強みの一つに、関連会社マップフーズ株式会社 との緊密な連携があります。

マップフーズ社は2002年にアイエー・フーズから分社化して設立された企業で、めんつゆ・スープ・たれ等の 液体調味料の製造販売 を主力事業としています。同社は群馬県富岡市に最新設備を備えた工場を構え、コンビニエンスストア向けの調理麺スープや各種たれを供給するなど、調味料分野で確かな実績を持っています。

アイエー・フーズとマップフーズは 原材料・技術・商品開発面で補完関係 にあり、そのシナジー(相乗効果)が新商品の創出や生産効率向上に活かされています。

具体的な例として、2023年に発売されたレトルトおでん「旨味ましましおでん」はグループ協働開発の成功事例です。マップフーズが選び抜いた鰹節を自社で削り出して作った特製だしつゆと、アイエー・フーズが誇るこんにゃくや惣菜加工技術を組み合わせることで、手軽ながら本格的な味わいのおでん商品が実現しました。この商品では、マップフーズ製造のつゆ を使用し、アイエー・フーズの工場内でおでん具材を充填・パッケージ しており、両社の強みが見事に融合した形です。

まさに「グループ企業の強みを活かし開発」された商品であり、発売後はスーパーやドラッグストアで好評を博しています(コンビニ鍋物需要の高まりも追い風となりました)。

このように 商品開発面 でシナジーを発揮するだけでなく、前述のとおり生産面でも連携が進んでいます。

マップフーズ工場の増築計画では、同社が抱えていた倉庫スペースの不足解消と在庫管理の効率化が図られ、アイエー・フーズ本体の生産計画にも柔軟性が生まれるメリットがあります。例えば調味液やスープの在庫を潤沢に確保できれば、アイエー・フーズ側のこんにゃく惣菜製造ラインは必要な時に必要な分だけ取り出して使えるため、生産リードタイムの短縮や製品の安定供給に繋がります。

また両社の 販売チャネル共有 も進んでおり、マップフーズが得意とするコンビニ・食品メーカーへの営業ルートを通じて、アイエー・フーズの商品を提案したり、その逆にアイエー・フーズが開拓した海外顧客にマップフーズ製品をセットで売り込むといった協業も視野に入っています。

グループ内で 「素材(こんにゃく・惣菜)+調味料(スープ・たれ)」 を一括提供できる体制は競合他社にはない強みであり、新商品の企画から販売までを円滑に進められる基盤となっています。

成長シナリオのロードマップ(~2035年)

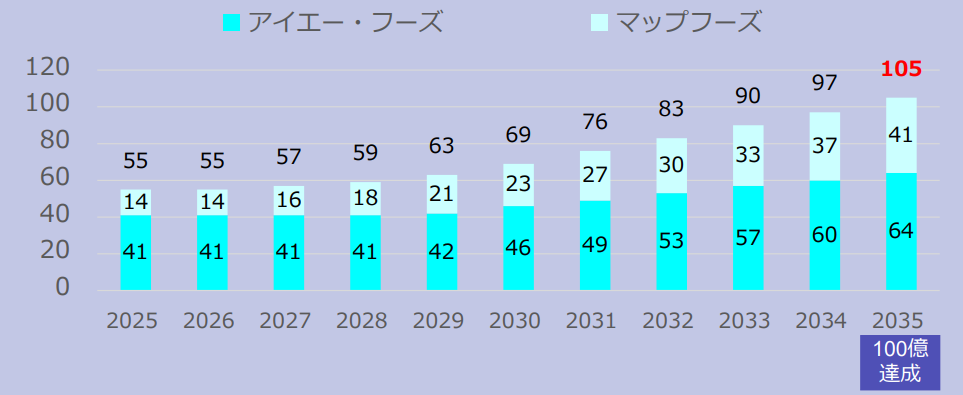

アイエー・フーズは100億円宣言の達成に向けて、今後10年間の成長シナリオ(ロードマップ) を描いています。そのシナリオでは、まず現在(2025年)のグループ売上高約55億円を出発点とし、数年間は構造改革期間として横ばい圏で推移した後、新商品投入や設備拡張の効果が表れ 2028年頃から売上が本格的に拡大すると見込まれています。

例えば2030年度に約69億円、2033年度に約90億円といったペースで成長を加速させ、2035年度に100億円超(約105億円)に到達 するプランです。グループ全体で年率にすると平均5~7%程度の着実な成長を積み重ね、10年弱で売上規模を約2倍に拡大する計算となります。

このロードマップでは、グループ内訳としてアイエー・フーズ本体とマップフーズの双方が売上増に寄与すると想定されています。特に後半期(2030年以降)はマップフーズが新工場効果で売上を倍増近くに伸ばし、グループ全体の成長を押し上げる見通しです。

逆に初期の数年間は設備投資など先行コストがかさむため、売上・利益とも大きな伸びは見込まず足場固めに注力します。その後、海外販路の拡大や国内新商品の拡売によって徐々に増収トレンドに転じ、 2035年に売上高100億円を突破 する計画です。

もっとも、このシナリオを実現するためには、前述した諸課題──「縮小する国内市場への対処」「海外市場でのブランド構築」「生産効率の改善」など──を着実に克服していく必要があります。アイエー・フーズはそれら課題を認識した上で、投資・戦略を積み上げている点に、この計画の現実味と本気度が表れていると言えるでしょう。

株式会社アイエー・フーズ SWOT分析

Strengths(強み)

- 伝統とブランド力:群馬県の地場産業として長年培ったこんにゃく製造技術と品質への信頼。

- 商品開発力:「ネクストこんにゃく」や高付加価値ペースト調味料など、新カテゴリーを積極的に創出する企画力。

- グループシナジー:マップフーズとの連携により、「素材+調味料」の一括提案が可能な生産・商品開発体制。

- 多様な製品ポートフォリオ:こんにゃく製品、惣菜、菓子、液体調味料など複数分野での展開により、市場変動リスクを分散。

Weaknesses(弱み)

- 国内市場依存度の高さ:現時点で海外売上比率は約1.5%と低く、成長余地は大きいが依存リスクも高い。

- 海外ブランド認知度の低さ:自社商品の知名度や販路網が未整備で、中国製競合品への対抗力が限定的。

- 生産設備の制約:一部設備が老朽化し、生産能力・効率に上限がある。

- 原料・物流コスト高騰:利益率を圧迫する要因となっており、価格競争への耐性が低下。

Opportunities(機会)

- 海外プラントベース市場の拡大:健康志向や環境配慮の流れにより、こんにゃく由来ビーガン製品の需要が増加。

- 高付加価値調味料市場の成長:外食・中食産業における時短・効率化ニーズの高まり。

- 設備投資による生産性向上:乾燥機・殺菌機導入や自動化で利益率改善と供給能力増強が可能。

- 地域ブランド発信の追い風:インバウンド需要や地方創生施策により「群馬ブランド」の価値向上が期待。

Threats(脅威)

- 国内市場の縮小傾向:少子高齢化や食生活の変化により、伝統食品こんにゃくの需要が減少。

- 原料価格・物流費の変動リスク:国際情勢や為替の影響でコストが不安定化。

- 海外競合の台頭:特に低価格な中国製こんにゃく・代替食品との競争激化。

- 消費者嗜好の変化:健康志向の高まりは追い風だが、トレンド変化への迅速対応が求められる。

総括と今後の展望

アイエー・フーズの『100億円宣言』は、単なる数値目標に留まらず、企業変革のロードマップそのものです。

伝統産業であるこんにゃく製造の枠を超え、「ネクストこんにゃく」に代表される革新的な商品開発や新市場開拓に挑む姿は、地域発の中堅企業がグローバルニッチトップを目指す好例とも言えます。

群馬県の地場産業で培った強みを活かしつつ、ヴィーガン食品や高付加価値調味料といった成長分野に踏み出す戦略は理にかなっており、実現すれば地元産業の活性化のみならず世界の食卓に新たな価値を提供することになるでしょう。

もっとも、目標達成までの道のりには不確定要素も存在します。

海外市場では競合他社との競争や各国の規制対応など苦労も予想されますし、新商品のヒットには消費者の受け入れが欠かせません。しかし、「世界はまだまだ広い。さらに高みへ挑みたい」 と語る鶴田社長の言葉通り、同社は現状に満足せず果敢にチャレンジを続ける構えです。

2035年に100億円を達成した暁には、次なる展望として 海外現地生産の拡大 や さらなる売上高目標の更新 も視野に入るかもしれません。アイエー・フーズは今、地元・群馬の伝統食品を武器に世界市場へ打って出る転換期に立っています。その歩みは一般消費者にとっても、身近な食品がどのようにグローバル展開していくのかを知る興味深いケースとなるでしょう。

地域企業が一致団結して新たな価値創造に挑戦するストーリーは、多くの人々に勇気と示唆を与えてくれるに違いありません。そして将来、私たちの食卓に並ぶこんにゃく製品が世界ブランドとなった暁には、そこにはアイエー・フーズの「100億円宣言」の成果が実を結んだ証が刻まれていることでしょう。

グループ経営に関する情報は以下にて!