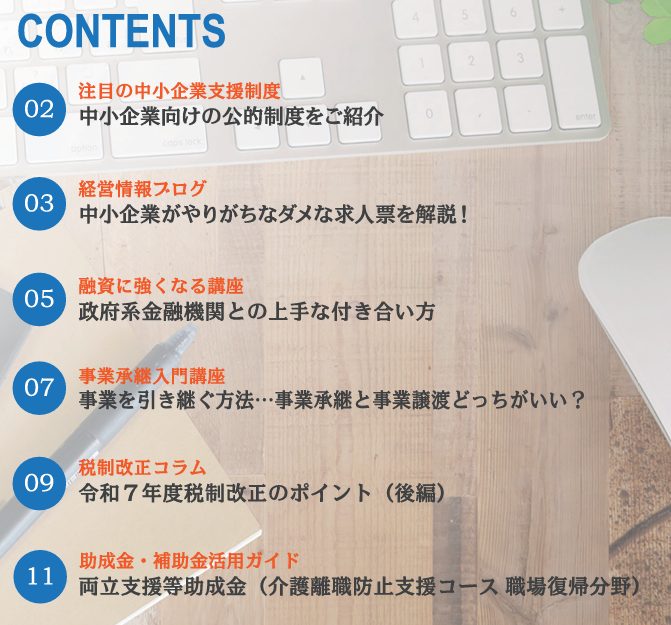

2025年5月に発行された、中小企業経営者のための情報誌「経営サポートナビ」vol.37では、経営に役立つ様々な情報が特集されています。ここでは、その中からいくつかのトピックをピックアップしてご紹介します。

融資に強くなる講座:政府系金融機関との上手な付き合い方

融資業務を行う政府系金融機関には、主に以下の5つがあります。

- 株式会社日本政策金融公庫

- 株式会社国際協力銀行

- 沖縄振興開発金融公庫

- 株式会社日本政策投資銀行

- 株式会社商工組合中央金庫(商工中金)

このうち、中小企業経営者にとって特に関わりが深いのが「日本政策金融公庫」です。日本政策金融公庫は、「国民生活事業」「中小企業事業」「農林水産事業」の3つの事業で構成されています。

国民生活事業:

個人事業主や創業時の企業、小規模企業を対象としており、無担保の融資枠が2,000万円程度までの事業者に有効とされています。

中小企業事業

中小企業や中堅企業が対象で、より多様で大きな資金ニーズに対応しています。

融資限度額が国民生活事業よりも高く設定されており、事業の成長や再生、海外展開といった戦略的な取り組みを支援する役割を担っています。売上規模が5億円を超える場合や、販売費および一般管理費の合計が5,000万円を超える場合は、中小企業事業の扱いになることが多いようです。

事業規模や資金調達の目的に応じて、適切な窓口を選ぶことが重要です。どちらを利用すべきか不明な場合は、日本政策金融公庫の窓口に相談することを推奨しています。

事業承継入門講座:事業承継と事業譲渡

事業を引き継ぐ方法には「事業承継」と「事業譲渡」の2つがあり、それぞれに大きな違いがあります。

- 事業承継: 経営権、資産、負債、組織、ノウハウなど、事業に関わる包括的な要素を引き継ぐことが多い方法です。親族や従業員への承継によく用いられます。

- 事業譲渡: 特定の事業部門や資産を選んで譲渡する方法で、第三者への売却(M&A)として行われることが多いです。

事業譲渡の売り手側には、不採算部門の切り離しによる経営資源の集中や、売却益による資金調達といったメリットがあります。一方、買い手側は、価値のある事業や人材、ノウハウだけを選択して買収できる点や、譲渡元の会社が抱える潜在的なリスクや債務を引き継がない点がメリットです。

事業譲渡は戦略的な意思決定が必要となるため、専門家(M&Aアドバイザー、弁護士、会計士など)のサポートを受けながら慎重に進めることが重要です。

小さな会社が「ホールディングス経営」を実践していくためのサイト

税制改正コラム:令和7年度税制改正のポイント(後編)

令和7年度の税制改正では、「103万円の壁」の引き上げが注目されました。

- 所得税の非課税枠: 基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、所得税の非課税枠が160万円に引き上げられます。

- 学生アルバイトの年収基準: 親が扶養控除を受けられる年収基準が、従来の103万円から150万円に引き上げられます。年収188万円までは段階的に控除額は減少するものの、控除の対象となります。

- 扶養する親族等の年収基準: 配偶者控除や扶養控除などを受ける場合の年収基準が、103万円から123万円に引き上げられます。

これらの改正はすべて令和7年分の所得税から適用されます。

助成金活用ガイド:両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

「両立支援等助成金」は、育児や介護と仕事の両立を支援するために、職場の環境整備に取り組む事業主に対して支給される助成金です。

介護離職防止支援コース(職場復帰分野)の助成金は、以下の条件を満たす中小企業事業主が対象となります。

- 「介護支援プラン」を作成し、それに沿って労働者の介護休業取得や職場復帰を支援する方針を周知していること。

- 対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得していること。

- 介護休業終了後、上司や人事労務担当者が面談を実施し、その結果を記録すること。

- 対象労働者を原則として元の職務に復帰させ、支給申請日までに3ヶ月以上、かつ5割以上の就業で継続雇用していること。

この助成金の支給額は40万円です。さらに、業務代替支援加算として、新規雇用に20万円、手当支給等に5万円(短時間支給の場合は3万円)が加算される場合があります。

助成金の申請にあたっては、不正受給が問題となっている事例もあるため、適正な手続きをしっかりと行うことが求められます。

その他トピックスおよび詳細

その他のトピックスや上記内容の詳細は以下でご確認くださいませ。